TOP / バイク川崎バイクのショートショート あの日、首都高が見える街で。 / 第1回「Friendship in ROPPONGI」

Column私たちが⽇々⽬にする景⾊に溶け込んでいる、東京の象徴とも⾔える⾸都⾼。

そんな⾸都⾼のある⾵景の中で暮らす⼈々のドラマを描いた超短編⼩説。

首都高のある風景

首都高のある風景

![]() 高速 3 号渋谷線

高速 3 号渋谷線

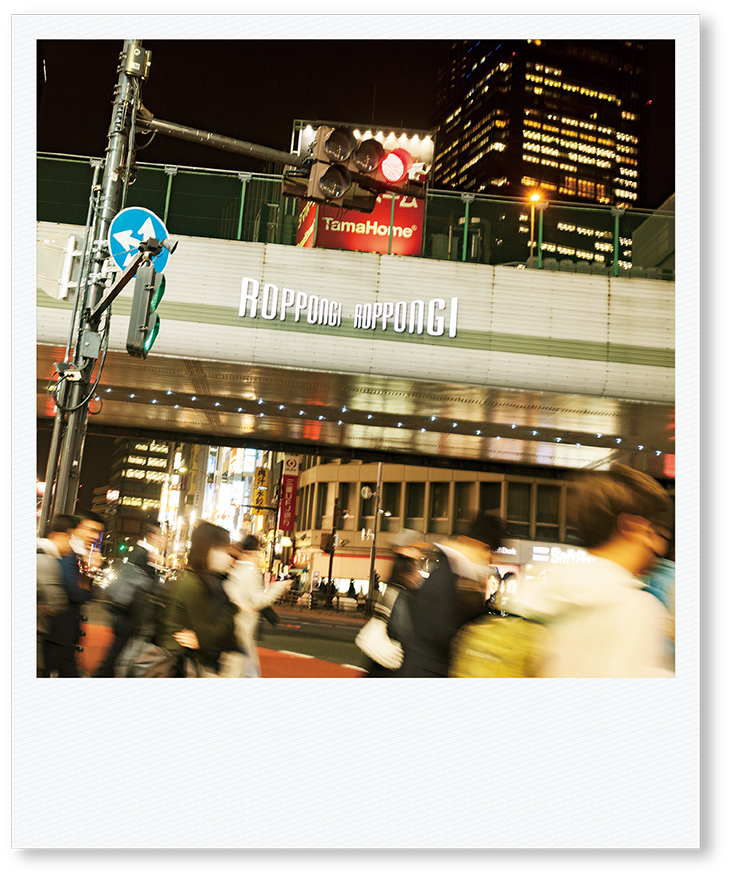

六本⽊交差点付近(東京都港区)

オフィスや商業施設が立ち並ぶ日本屈指の繁華街、六本木。

交差点の上を走る首都高と「ROPPONGI」の看板は街のシンボル的存在。

第 1 回 「Friendship in ROPPONGI」

ーーーピロン

『サツキちゃん今日はどうしてる?会いたい』

その甘い内容のメッセージをすぐに既読にしていいものか迷い、うつむき加減のまま、スマホをぼーっと眺めていると、隣から聞こえる称賛の声でわたしは我に返った。

「うわああ…!こりゃ想像してたより…すごいべ…へぇぇ…」

そう言って目を丸くしながら、六本木ヒルズを見上げているのは、地元の友達の由美。

わたしにとっては、やや日常となった景色も、由美にとってはやはり違うようだ。

由美とは中学・高校と同級生で、わたしが北海道の帯広を出て、東京の大学に通うため上京する 19 歳までは、なにをするにも一緒だった。

お弁当を食べるのもトイレに行くのもマラソンを走るのも一緒。初めてバイトしたコンビニも一緒。

撮ったプリクラの数は数えきれない。

帯広にできたばかりのドン・キホーテ ( 実際はメガドンキだったが ) に行ったときは、二人して胸を躍らせたものだ。

高校卒業時、東京への憧れはおそらく人並み以上にはあったけれど、由美と離れることだけが辛すぎた。

家庭の事情もあり、帯広に残った由美。

わたしたちは、泣きながら互いを見送りあった。

あの頃、確かに存在した、淡くて青い想い。

そんな想いも、上京して二年も経つ頃にはどこかへ消え去っていた。

お酒が飲めるようになってからは、道産子で培っていたはずの貞操観念はなくなり、日々が楽しければそれでいいという感覚。もちろん人によるだろうが、東京という街はわたしというちっぽけな存在を、いともたやすく呑み込んでいった。

わたしは、今年で 28 歳になる。

やりたかったかどうかはわからない事務職につき、大学の頃よりは多少の落ち着きもでてきて、なんとかかんとか過ごしている。東京という街で、生きている。

この歳になると、地元の友達なんかからは、けっこうな数の結婚報告を受けてきた。ご祝儀貧乏という言葉もそのときに知った。

「来年結婚することになってさ~」

由美からそんな連絡を受けたのが先々月。

ついに由美もか……と一瞬よぎったが、これは絶対にめでたく嬉しいことなので、わたしも精一杯の喜びを伝えた。「結婚したらあまり会えないかもだから今度ゆっくり会いに行くさ」と東京にやってきてくれた由美。

わたしがここ最近は、盆と正月には地元に帰ってるものだから、由美ともたまに会ってはいたので、そこまで久しぶりという感覚はなかった。

しかし、“東京に来た由美” は実は初めて。これはなかなかに新鮮な感覚だ。

六本木ヒルズを、何往復も忙しそうに見渡しながら由美が訊ねてくる。

「へぇぇ。サツキはさ、こんなとこに毎日いるっけさ?」

「ははは。毎日じゃないよ。由美が東京ぽいとこ行きたいって言うからさ。てか見上げすぎ由美」

「マジすごいんだけど。なんだここは。ネオンの数も人の数もぜんっぜんちがうべさ」

素直に感動する由美を羨ましく思った。

わたしにはもう、なくなった感情。当然、街を見上げるなんてこともなくなっていた。むしろ、これみよがしに首を動かす親友を、少し恥ずかしく思ってしまってもいた。

「わ!」

通りを少し歩き、六本木交差点に差し掛かったあたりで、由美がひときわ大きな感嘆の声をあげた。

「なに?びっくりした。どしたの?」

「あれ!かっこいいっしょや!」

その純朴な指の先には、首都高の高架がある。

「なにが?かっこいいの?……高速道路?」

「そう!ほら! ROPPONGI って!」

六本木の交差点から顔を覗かせている首都高の高架に、“ROPPONGI” と奥行き感のあるフォントで書かれた文字は、確かになかなかの存在感を放っている。

わたしも上京した頃は、何枚も写真を撮ったものだ。

ふと思う。

当時は何も思わずただテンションを上げていたが、これは一体、誰が、何のために飾りつけた文字なのだろうか。

実際に首都高で車を走らせている当人達には、見るべくもない文字。

わざわざこんな文字を飾りつけなくても、ここが六本木だなんてことは、火を見るより明らか。

となるとやはり、こういう地方から出てきた田舎者達に「どうだい?ここが噂の六本木だぜ?すごい街だろ?」といった圧倒的自負を伝えるための象徴なのだろうか。

そんな不毛なことを考えていると、過去のわたしよろしく、スマホのカメラでパシャパシャとその高架の光景をおさめていた由美が、急にこちらを振り返り、こう言った。

「東京は退屈なんかい?」

え?なんて?いやいや。そんなこと。なんだってあるし、帯広とはぜんっぜん違うし。

ただ、突然の親友からの無垢な質問に、二の句を継げずにいると、由美がさらに口を開く。

「わたし…結婚するってのは嘘でさ~」

「え?」

「いや……最初は…ほんとだったべ。先々月、サツキに報告したときは」

「どういうこと…?」

「うん……先月急にさ、別れてほしいって言われて。なんでも浮気相手に子供?できたらしくて。そこからもうなんだかんだ分からんうちに進んでいってさ」

「な…え…なに、なにそれひどいよ」

「だべ。でもまあ…うん。しゃあねえしょ」

「しゃあねえことねぇ!そいつ…ひどすぎっしょや!!由美を…由美をなんだと思ってるんだべ!!」

「あ」

「え?」

「サツキ、やーーっと、なまりでたな?ははは」

「あ…いや…」

そこから由美は、自身の大失恋話を六本木の交差点で、静かに聞かせてくれた。

その間に、信号は何度も変わる。すれ違う人の波を幾度も感じながら。

今回の東京は、ついでに傷心旅行も兼ねていたそうで。

「フラれてからさ、下をさ、ずーーーっと向いてたんよ」

首都高の高架の “ROPPONGI” の文字を見つめながら、そうつぶやく由美。

「んだから、東京に来たらさ、こうやって自然に上、向かせてくれるんだろうなぁと。思った通りだ。素敵な街だべ」

「…そか……。うん、よかった」

「サツキは、もうこの街に慣れた…いや、飽きてしまったか?」

その言葉に、なんだかハッとなった。

東京で、特に大きな失敗をしたわけではない。うまくやれてるとも思ってた。

だが、不倫相手との連絡を絶とうと思いながらも絶てず、スマホを眺めうつむくことはあっても、“ROPPONGI” の文字なんてしばらく見上げることはなくなっていた。

慣れと、惰性を、混同させていた。

北海道に残った由美のほうが、しっかりと人生と向き合って生きていた、と思う。

気がつくと二人とも少し泣いていた。ほんとに少しだけど。

「わたしも東京、住もうかなぁ」

「えー!ほんとに来て!?一緒に住む?」

「んーーー」

「そしたら辛いことあってもさ、毎日ヒルズとか見て、上向けるっしょ?」

「いや~、あれは高すぎるっけさ。なまら首痛くなるべ。高架下くらいが、ちょ~どいい」

「あはは」

「あははは」

そんな軽口を交わしながら、わたしは一番上にあったスマホのメッセージを未読のまま削除した。

そして二人で、六本木通りにあるドン・キホーテに何の用事もないが入って行った。あの頃とは、違う足取りで。

*

── 数十年前のとある会議にて。

「ですからあの高速道路の側面に “ROPPONGI” というロゴを飾りつけたいのです」

「ほう?何のために?」

「夢の数だけ悩みもある東京という街の人々。あるいはここに救いを求めてやってきた人たちが、少しでも上を向きやすくなるでしょう?」

この物語はフィクションです。

次回のショートショートは9⽉1⽇更新予定です