TOP / バイク川崎バイクのショートショート あの日、首都高が見える街で。 / 第8回『デジャブ』

Column私たちが⽇々⽬にする景⾊に溶け込んでいる、東京の象徴とも⾔える⾸都⾼。

そんな⾸都⾼のある⾵景の中で暮らす⼈々のドラマを描いた超短編⼩説。

首都高のある風景

首都高のある風景

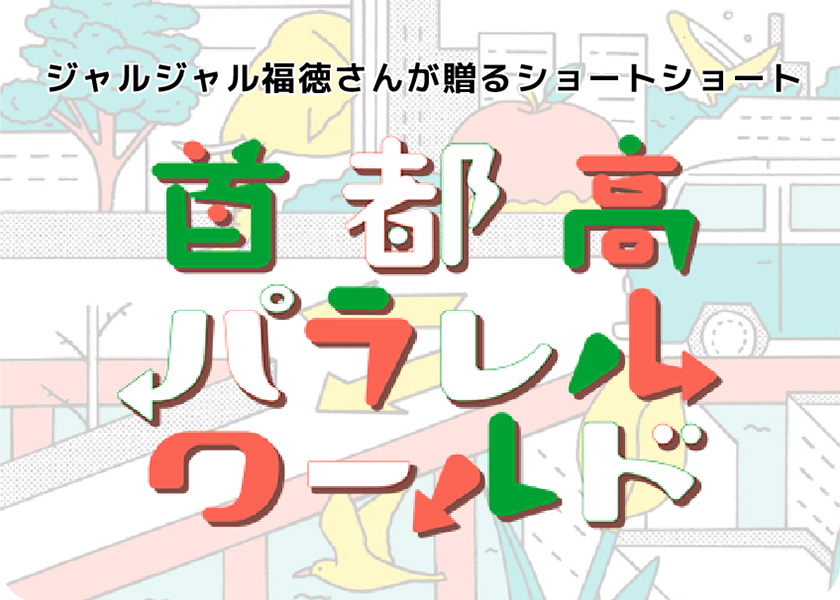

![]() 高速4号新宿線

高速4号新宿線

幡ヶ谷駅付近(渋谷区幡ヶ谷)

新宿まで程近い京王新線幡ヶ谷駅。スーパーや飲食店も多く、「商店街」の街としても知られています。駅前には甲州街道が走り、その真上に首都高が並走する、都心ならではの光景が印象的です。

第 8 回『デジャブ』

夜の街を散歩をしていると、スマホが鳴った。

覗き見ると一通のメッセージ。

まき《3日後の夜ってあいてる?話があるの》

ついにきたか。

覚悟はできていないが、予想はできていた。

「話がある」という絵文字もないクールな文末に、ポジティブな話など99%ない。

大学を卒業後、関西の田舎から上京してきて5年。

今年で29歳になる。

とにかく東京で暮らしたかった。

とにかくシティボーイに憧れた。

その夢は順調に叶っていった。

思えば───順調すぎた。

都心近くの幡ヶ谷駅に住むことができ(新宿から二駅なんだぜ。てことはほぼ新宿だぜ。家賃も高くないぜ。ユニットバスだけどな。あと洗濯機は外だぜ)

念願の広告系の会社に就職することができ(東京の広告系の会社って言うだけで地元の友達は、お〜って言ってくれるぜ。社員は8人の小さな会社だけどな。みんな優しいんだぜ)

昨年、飲み会で知り合った同い年のまきと付き合うことができ(向こうから二人でご飯いきたいと言ってくれたんだぜ。まきは東京生まれだから俺の関西弁が好きだったらしいぜ。いや、好きやったらしいわ)自分の中ではThe順調だった。

───話は戻るが、「話がある」という切り出しにはいささかトラウマがある。

高校、大学と人並みの青春を送れたものだから、一応と言ってはアレだがお付き合いしてる人はいた。

自己分析するに、僕はとりたててイケメンでもなければ、勉強やスポーツが得意なわけでもない。

そんな僕の唯一ともいえる取り柄は“優しさ”だった。女性には優しくするもの。

優しくしたいし、女性は優しい男が好きだから。

間違ってはいない。

間違ってはいないはず。

実際、間違ってはいない。

お付き合いすることはできたわけだし。

だが、時に女性というのはどこか危うい男、ほっとけない男、冷たい男、そんなやつを求めてしまう人もいる。

事実、これまで「話がある」と切り出された話はすべて別れ話で、理由は「優しすぎるから」「逆に不安になる」「わたしなんかあなたにはもったいないよ」。

……言いたいことは色々あるが、なんせつまんない男なんだろう。僕は。

さらにこのトラウマをトラウマたらしめたのは、フラれたのがすべて“なんらかのイベント前”だったのだ。

クリスマス前、バレンタイン前、誕生日前。

気持ちはわかる。別れたい相手と過ごすには、もったいないイベントばかりだ。

なので僕は、クリスマス前になるとあの失恋を、バレンタイン前になるとあの失恋を、誕生日前になるとあの失恋を、といったように、イベント前にフラれたことを思い出してしまうという負のルーティンができてしまっていた。

そして─── 件のまきからの連絡。

まきが提示してきた日はなんと、僕らが付き合って一年記念日、の三日前。

うん。別れるにはいい日だ。

向こうからすれば。

───思えば東京に出てきたのは、優しすぎる?らしい自分を変えたかった、うじうじと過去のことで思い悩む自分と決別したかった。そんな理由もあったのに。

凝り固まったなにかを変えるというのは、とても難しい。

地元の連れにも上京前、「けいすけさ、真面目すぎやから東京で騙されたりせんよーにな?変な人についていきなや?」などと親みたいな心配をされた。

《りょうかい!空いてるよ!》

まきに精一杯の元気な返信をしたとき、ちょうど幡ヶ谷駅に対面している甲州街道を結ぶ、歩道橋の真ん中あたりに差し掛かった。

なんでもない眺めだが、僕はこの場所が好きだった。

別段、いい景色というわけではない。

ごくごく普通の、車がひた走る道路。

真上を走る首都高も、迫力はあるが六本木の高架や、レインボーブリッジのように景観あふれるスポットでもない。

だが、この“なんでもない場所”が、なんでもない自分となぜか、妙に重なった。

東京に出てきても、なにも変われていない自分。

東京にあるのに、東京味のない街並み。

そして、そのすべてが急に虚しく思えた。

「……よし。引っ越すか。新しい場所に」

無意識にそんな言葉がでていた。

*

「ごめんー!電車が遅れてさ」

「ああ、全然やで」

まきと、約束の日。

幡ヶ谷にある飲食街、六号通り商店街にある行きつけのパスタ屋で落ち合った僕たち。

少し遅れてきたまきは、いつもと変わらぬテンションと装いだった。

「てかさ、カルボナーラみたいなやつ、カルボナーラって名前じゃないからいつもどれかわかんなくなるよ。ははは」

まきがメニュー表をペラペラとめくりながら上機嫌に話している。

努めて明るく振る舞っている、ようにも見える。

これは、大切な話を切り出す前のアイスブレイクってやつかもしれない。

しかしながら確かに、ここのメニューは種類が非常に多く、まきの言う通り名前が覚えにくくはあった。

「あー、確かにせやな。ベーコンと卵のやつやんな」

「そうそう。それ!すみませーん。あのベーコンと卵のカルボナーラぽいやつ、あ、そうですそうです。けいすけは?」

「あ、同じので」

「オケ。それ2つ、お願いします〜」

これは、食べた後に例の話が始まるのだろうか。

それとも食べながらだろうか。

「……どしたの?ジーっと見て。ん?」

「あ、いや」

「そんなかわいい?」

「え?それはまあ、そうやけど」

「そうなのか〜ふふふ」

明るい彼女だ。

僕みたいなつまらないやつにはもったいない。

いや、まもなく明るい彼女だった、になるのかな。

「でさ───」

おっと。ここできたか。

「話、なんだけど───」

くるならこい。

「……聞いてる?おーい。え?寝てる?うそでしょ」

しまった。覚悟を決めすぎて、目を閉じてしまっていた。なんたる不覚。

「え……?あ、聞いてるよ。聞いてる聞いてる聞いてる聞いてる」

「何回言うのよ。もう。だから、話なんだけど」

「ああ、うん。どしたん?」

今度こそきたか。精一杯、平静を装う。

「……できたっぽい、のよ」

「……ん?」

「こないだ病院いったらさ、その、うん……できてた」

ええと───これは、その、つまり、その、あれか、えと、あれしかない、えとえと、あれ、やんな。

「……え……あ、あか……ちゃん?」

「うん……」

「えーーー!!!!あ、すみません……!」

店に居合わせた全員が、僕を見る。

そりゃそうだ。人は大きな音が聞こえると、そこを必ず見る生き物だ。

「ちょっと……声、でかすぎ……!」

「ごめん……!」

「まあそういうことだからさ」

「うん。うん」

「どうする……?」

「どうする?え?めっちゃめっちゃ嬉しい」

「よかった……。わたしもさ……てか泣いてる……?早くない?」

「そりゃ泣く。だって今日さ……」

僕は、目に涙を浮かべながら正直に、今日が不安だったこと。今までのトラウマのこと。すべてあけすけに話した。

「なるほどね……。イベントトラウマね。ふふ。けいすけらしいね」

「いや、まあ、情けない話やけど」

「ほんとだよ。真逆じゃん。最高の報告の日に、最悪の想像やめてよ。もう」

「ほんまごめん」

「まあでも、払拭できたよねこれで」

「え」

「わたしとクリスマスもバレンタインも誕生日も過ごしたし、一年記念日?も過ごせるだろうし」

「確かに」

「てか一年記念日、は意識してなかったから、ごめん。はは」

「そうなん?」

「けいすけは男子なのにそんなの意識しててすごいよ。ほんと優しい」

「あ、いや、まきも意識してるんかとてっきり」

「わたしは付き合った人はずっと一緒にいるんだろうなって思うから、あんまり区切りは考えなかったかも」

「なるほど」

「うん。でもありがとう。安心して。わたしはなにをもってしてもそのけいすけの優しさが好き」

「や、僕も、明るくていつも元気をくれるまきが好き」

「どうも」

「どうも」

「「ははははは」」

───まきがその日、僕の家に泊まることになったので、スーパーに立ち寄った。

店内に実は子供連れの多かったことに、今さらながら気がついた。

これが、意識する、というやつか。

スーパーを出て、甲州街道を挟む歩道橋をゆっくりと歩く。

「ねえ。あれだよね」

まきが歩道橋の真ん中あたりで、街並みを眺めながら話しかけてきた。

「ん?」

「その……これからどうするかよね」

その言葉の意味はすぐ汲み取れた。

普段は天真爛漫なまきも、実は不安で不安で仕方なかったはずだ。

ほんとうに情けない。

こんなことはこっちが察してしかるべきなのに。

「うん。いい機会、っていうとアレだけど───」

一呼吸おいたあと、僕はゆっくりとこう言った。

「まき、結婚してください」

「けいすけ……。もうここで言う?今?全然……全然いいけど」

春を目の前にした甲州街道に、心地よい風が吹く。

続けて僕はこう言った。

「……よし。引っ越すか。新しい場所に」

歩道橋から見える数多のヘッドライトやテールランプが、なんだかいつもよりも眩しく美しかった。

【完】

この物語はフィクションです。