ホイール操作orピンチで、拡大/縮小ができます。

Online Tour

「羽田線 鮫洲区間」を見学するコースです。更新事業の情報発信拠点「インフォメーションセンター」の内部や屋上にも入れます。

京浜運河の上にある「羽田線 東品川区間」を見学するコースです。高架構造に生まれ変わった更新線の路面に立つこともできます。

羽田線(東品川・鮫洲)更新をはじめとする首都高の大規模更新事業をPRするために設置されました。

※一般には解放されておりませんが、このオンラインツアーでご見学いただけます。

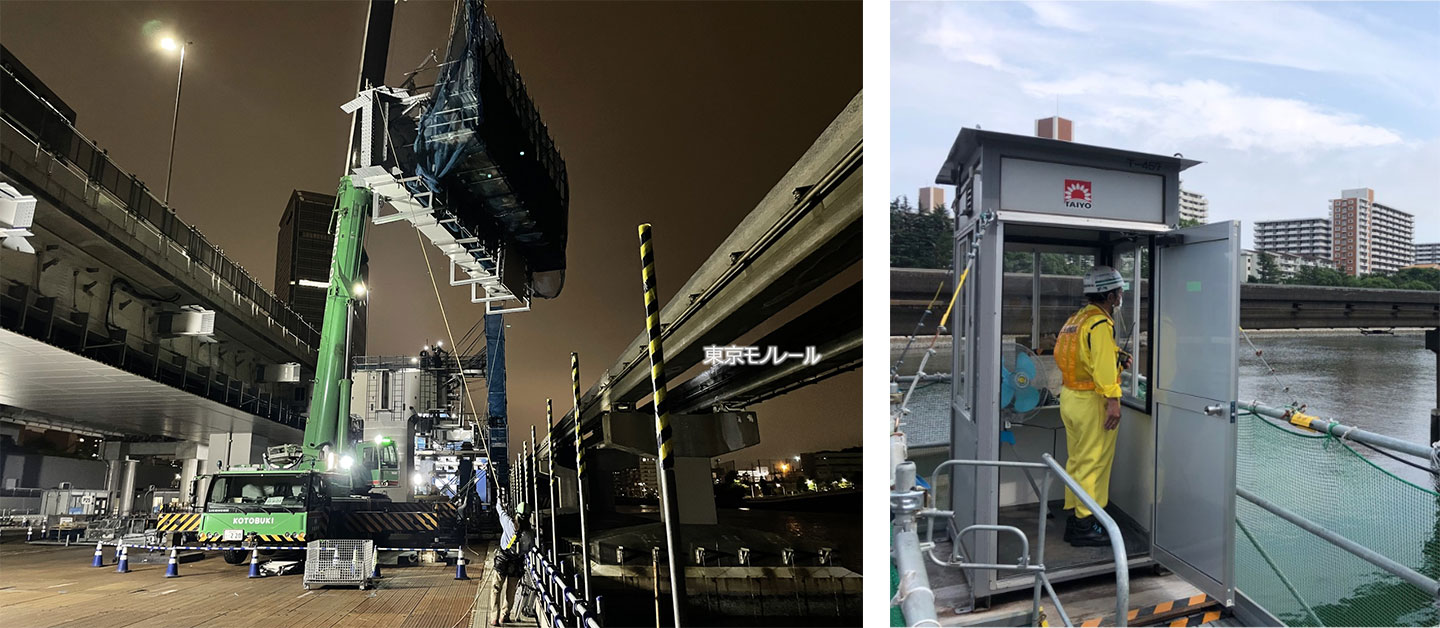

東品川桟橋・鮫洲埋立部には東京モノレールに近接しているため、様々な工夫をしながら施工しています。

例えば、施工の安全性を確保するため、モノレールへの近接作業は、可能な限り営業時間外の夜間0時半から翌朝4時の間に行っています。また、昼間の近接作業ではモノレール通過時に作業を一時中断することとし、見張り員を配置して作業員へモノレール近接の合図を送るなどの工夫をしています。

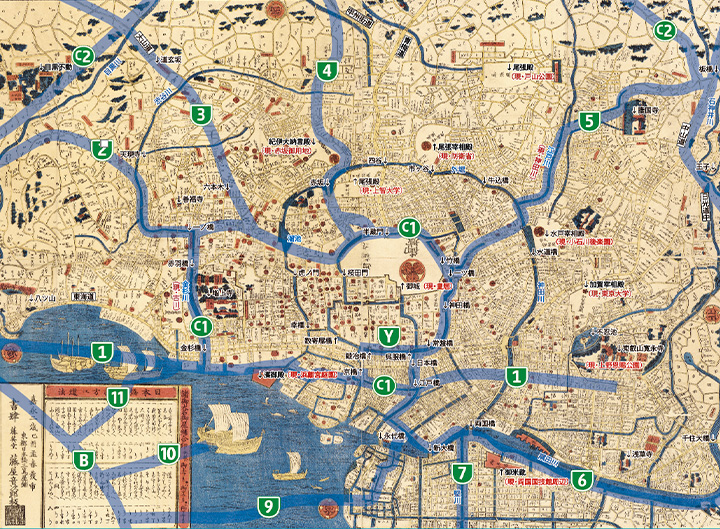

首都高のルーツは江戸の水路

19世紀中頃まで江戸と呼ばれていた日本の首都東京。江戸では1603年に徳川家康が幕府を開き、江戸城を中心として、五つの街道と総延長2,000kmにも及ぶ水路網が整備されました。当時、人の移動には道が、米など生活物資の輸送には水路が使われました。

戦前の東京では水運が栄え、ベニスと並ぶ“水の都”と呼ばれていました。戦後、江戸時代以来の水路の一部は首都高速道路に姿を変えました。現代では、人の移動も物の移動も“みち”が主流となっています。

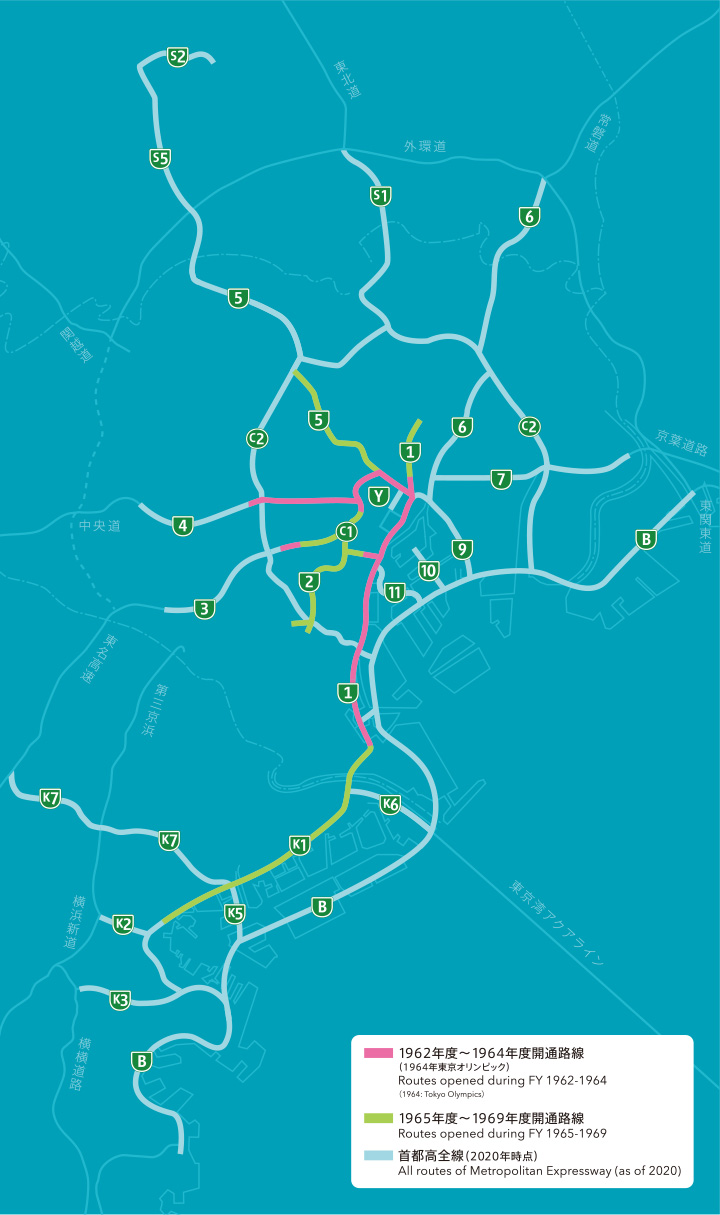

約60年におよぶ首都高の歴史を、年表と数値データで紹介しています。

供用延長:71.3km(1969年度末) 日平均通行台数:32.3万台/日(1969年度末)

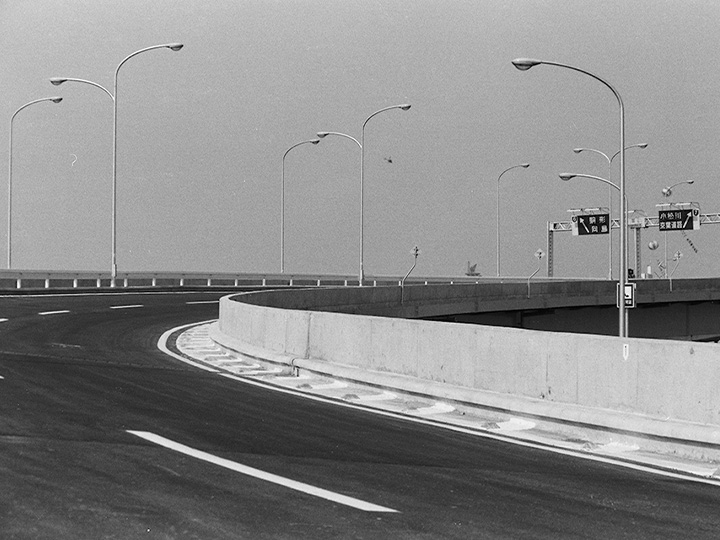

首都高の建設は1959年に始まりました。1962年には、京橋~芝浦間で初の開通。1964年には、羽田空港と東京オリンピック会場がつながりました。

12月20日

首都高速道路初の開通

京橋~芝浦(4.5km)開通

料金:50円(東京料金圏・普通車)

12月21日

首都高速道路初の分岐部開通

本町~京橋(2.2km)

芝浦~鈴ヶ森(6.1km)

呉服橋~江戸橋JCT(0.6km)開通

8月2日

羽田空港と東京オリンピック会場が接続

鈴ヶ森~空港西(4.8km)

汐留JCT~新橋(0.3km)

神田橋~初台(9.8km)

呉服橋~神田橋(0.4km)開通

9月21日

三宅坂JCT~霞が関(1.4km)開通

10月1日

開会式9日前に東京オリンピック関連の道路が完成

浜崎橋JCT~芝公園(1.4km)

渋谷~渋谷(1.3km)開通

7月2日

京橋JCT(0.1km)開通

12月21日

空港西~羽田(0.8km)開通

3月30日

竹橋JCT~西神田(1.2km)開通

7月4日

都心環状線が完成

芝公園~霞が関(3.7km)開通

9月2日

谷町JCT~渋谷(2.7km)開通

9月30日

2号目黒線完成

一ノ橋JCT~戸越(5.9km)開通

7月19日

神奈川線初の開通。総延長50km突破

東神奈川~浅田(6.8km)開通

11月28日

浅田~羽田(6.9km)開通

5月31日

1号上野線完成

入谷~本町(3.5km)開通

6月27日

西神田~護国寺(3.9km)開通

12月19日

護国寺~北池袋(3.0km)開通

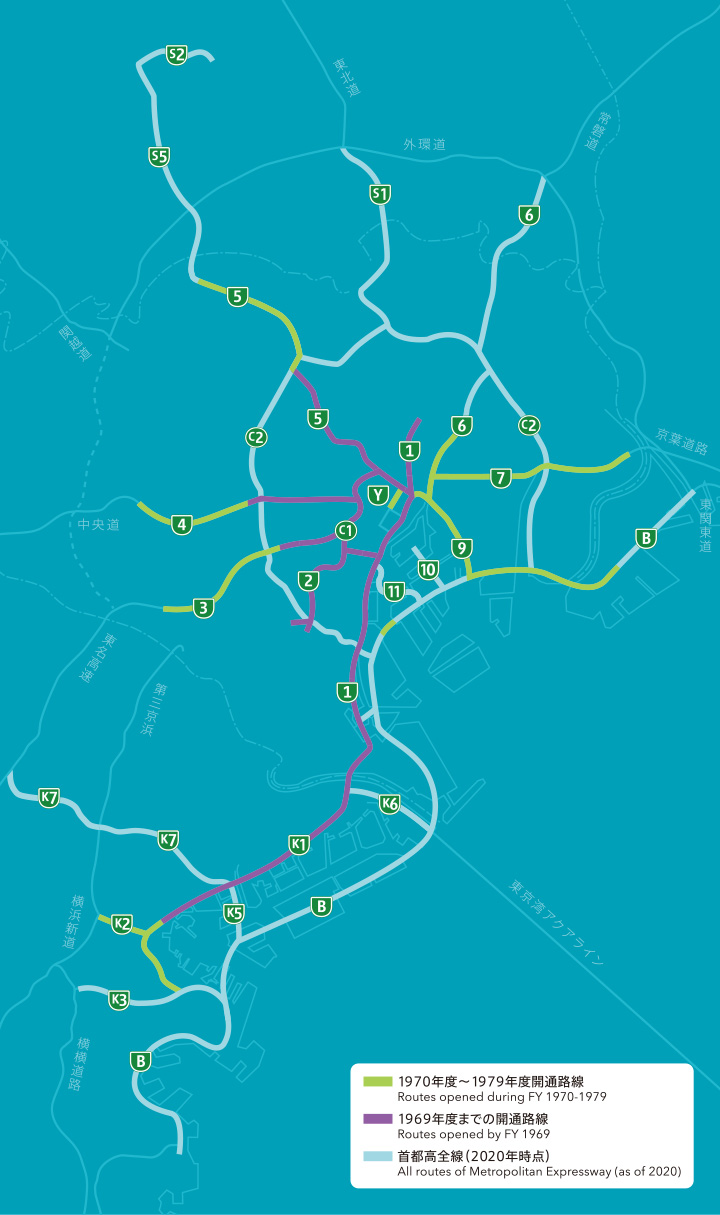

供用延長:138.7km(1979年度末)

日平均通行台数:70.4万台/日(1979年度末)

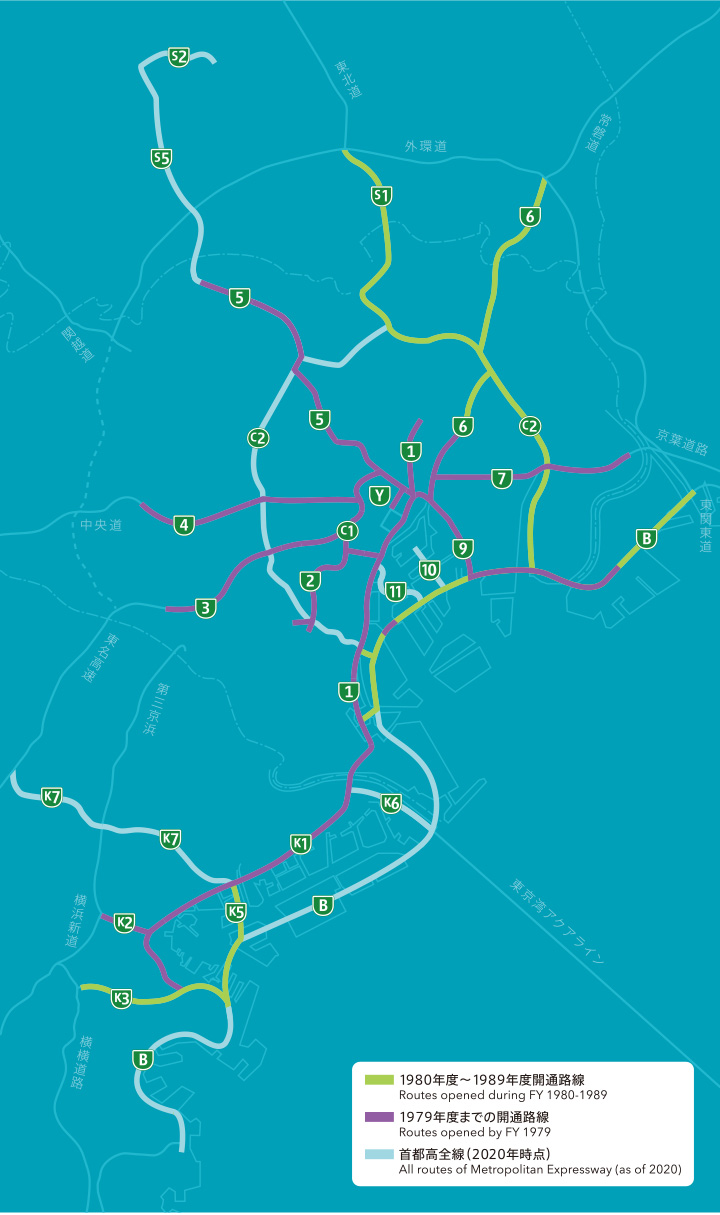

1971年に、当初計画されていた区間約71kmがおおむね完成。その後、放射路線が順次延伸され、東名高速や中央道などと接続しました。

3月21日

7号小松川線完成。京葉道路と接続

江戸橋JCT~向島(7.9km)

両国JCT~京葉道路接続部(10.4km)開通

12月21日

3号渋谷線完成。東名高速と接続

渋谷~東名高速接続部(7.9km)開通

8月7日

東神奈川~横浜駅西口(2.2km)開通

2月15日

八重洲線完成。総延長100km突破

西銀座JCT~神田橋JCT(1.6km)開通

8月15日

永福~高井戸(2.5km)開通

10月27日

初台~永福(4.0km)開通

5月18日

4号新宿線完成。中央道と接続

中央道接続部(0.7km)開通

8月12日

東京港トンネル開通

大井~臨海副都心(2.8km)開通

8月19日

北池袋~高島平(8.6km)開通

1月20日

千葉県内初の開通

新木場~浦安(6.0km)開通

3月7日

神奈川1号横羽線完成

横浜公園~金港JCT(4.0km)

横浜駅西口~第三京浜接続部(1.8km)開通

供用延長:217.4km(1989年度末)

日平均通行台数:104.5万台/日(1989年度末)

1982年に東関東道と接続し、総延長150kmを突破しました。その後、常磐道や東北道とも接続。1989年には通算通行台数が50億台を突破しました。

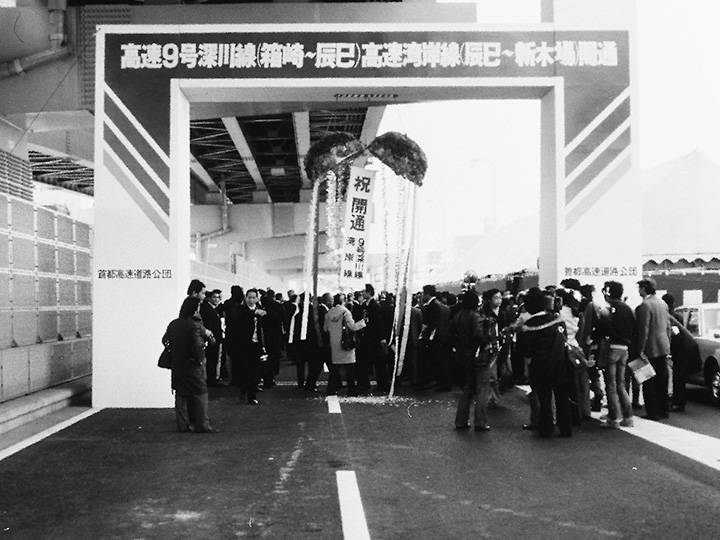

2月5日

9号深川線完成

箱崎JCT~新木場(7.0km)開通

5月19日

有明~辰巳JCT(1.7km)開通

3月30日

向島~千住新橋(5.2km)開通

4月27日

千葉県内完成。東関東道と接続。総延長150km突破

浦安~東関東道接続部(6.9km)開通

2月24日

大井~東海JCT(5.1km)開通

11月30日

堀切JCT~四つ木(1.4km)開通

2月2日

新山下~横浜公園(1.8km)開通

12月12日

臨海副都心~有明(1.8km)開通

1月24日

埼玉県内初の開通、6号三郷線完成。常磐道へ接続

小菅JCT~三郷JCT(10.6km)開通

9月9日

中央環状線東側完成。東北道へ接続。総延長200km突破

四つ木~葛西JCT(11.2km)

千住新橋~川口JCT(16.5km)開通

2月11日

通算通行台数50億台突破

9月27日

横浜ベイブリッジ開通

生麦JCT~新山下(8.8km)開通

12月16日

大井JCT完成。1号羽田線と湾岸線が接続

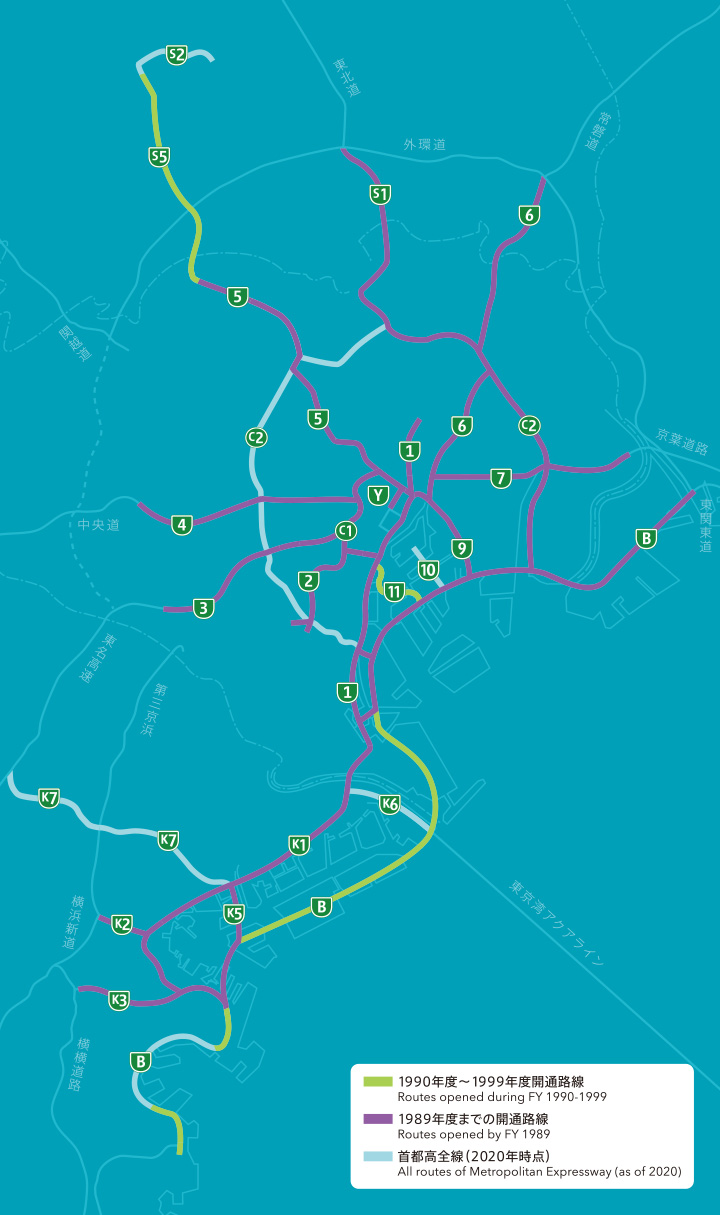

供用延長:263.4km(1999年度末)

日平均通行台数:115.9万台/日(1999年度末)

1990年に横横道路、1993年には外環道、1997年には東京湾アクアラインと接続。レインボーブリッジと鶴見つばさ橋も、この時代に開通しました。

3月20日

神奈川3号狩場線完成。横横道路へ接続

石川町JCT~横横道路接続部(7.7km)開通

11月27日

高島平~戸田南(2.6km)開通

8月26日

レインボーブリッジ開通

芝浦JCT~有明JCT(5.0km)開通

9月27日

空港中央~東海JCT(4.2km)開通

10月26日

5号池袋線が外環道と接続

戸田南~美女木JCT(2.2km)開通

12月21日

鶴見つばさ橋が開通

大黒JCT~空港中央(16.4km)開通

12月12日

浮島出入口開通

12月18日

川崎浮島JCT完成。東京湾アクアラインと接続

5月18日

埼玉大宮線開通

美女木JCT~与野(8.0km)開通

7月15日

横横道路接続部~杉田(3.5km)

三溪園(仮)~本牧ふ頭(4.1km)開通

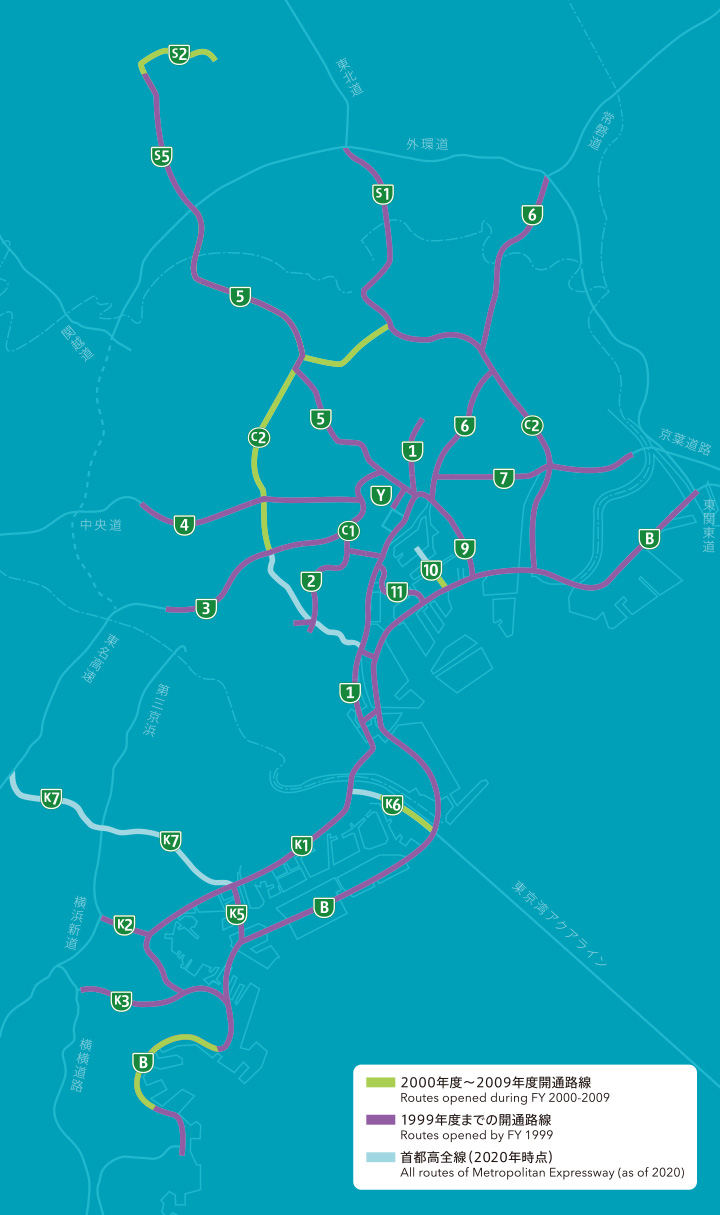

供用延長:299.3km(2009年度末)

日平均通行台数:112.0万台/日(2009年度末)

2001年には総通行台数が100億台を突破し、ETCの一般サービスが11料金所で開始しました。2005年には「首都高速道路株式会社」が設立されました。

4月17日

新都心西出入口開通

3月24日

総通行台数100億台突破

3月30日

ETC一般サービス開始(11料金所)

10月22日

湾岸線全線開通

杉田~三溪園(7.0km)開通

3月29日

清新町出入口開通

4月30日

川崎浮島JCT~殿町(3.5km)開通

12月25日

中央環状線北側完成

板橋JCT~江北JCT(7.1km)開通

5月26日

埼玉新都心線開通

与野~新都心(2.3km)開通

10月1日

「首都高速道路株式会社」設立

8月4日

埼玉新都心線全線開通

新都心~さいたま見沼(3.5km)開通

11月21日

神奈川1号横羽線「横浜公園出口」開通

12月22日

中央環状線(4号新宿線~5号池袋線間)開通

西新宿JCT~熊野町JCT(6.7km)開通

2月25日

ETC通行台数が10億台を突破

2月11日

10号晴海線豊洲出入口開通(1.5km)

3月29日

神奈川1号横羽線大師出入口(横浜方向)開通

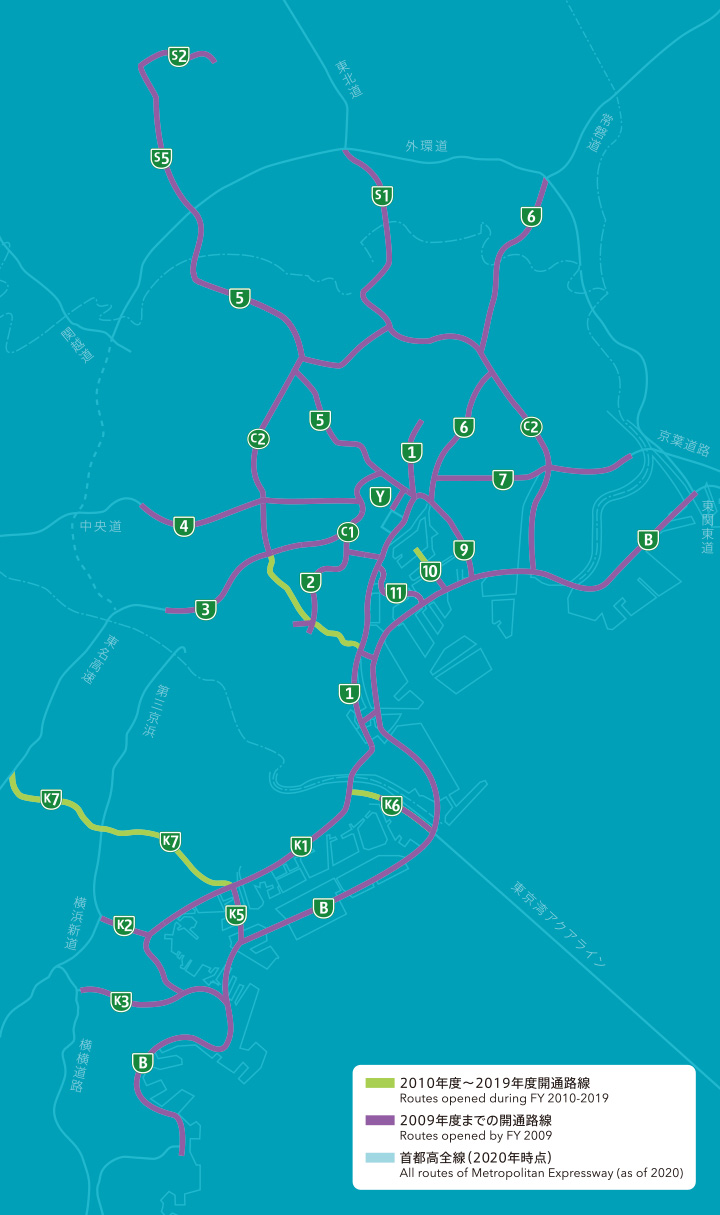

供用延長:327.2km(2019年度末)

日平均通行台数:100.0万台/日(2019年度末)

2012年に、均一料金から距離別料金に移行しました。2015年に中央環状線全線、2017年に横浜北線、2020年に横浜北西線が開通し、総延長は約327kmになりました。

3月28日

中央環状線(3号渋谷線~4号新宿線間)開通

大橋JCT~西新宿JCT(4.3km)開通

10月20日

神奈川6号川崎線開通。総延長300km突破

殿町~大師JCT(2.0km)開通

1月1日

均一料金から距離別料金へ移行

3月7日

中央環状線(湾岸線~3号渋谷線間)開通。中央環状線全線開通

大井JCT~大橋JCT(9.4km)開通

4月1日

5車種区分対距離料金へ移行

3月18日

神奈川7号横浜北線開通

生麦JCT~横浜港北JCT(8.2km)開通

3月10日

10号晴海線開通

晴海〜豊洲(1.2km)開通

中央環状線機能強化 完成

堀切・小菅JCT間改良(4車線化)完成(2018年2月25日)

板橋・熊野町JCT間改良(4車線化)完成(2018年3月11日)

小松川JCT(埼玉方面⇄千葉方面)開通(2019年12月1日)

3号渋⾕線(下り)渋谷入口開通(2019年12月19日)

2020年代は首都高のリニューアルプロジェクトへの挑戦が続きます。

2月27日

神奈川7号横浜北線馬場出入口開通

3月22日

神奈川7号横浜北西線開通

横浜港北JCT~横浜青葉JCT(7.1km)開通

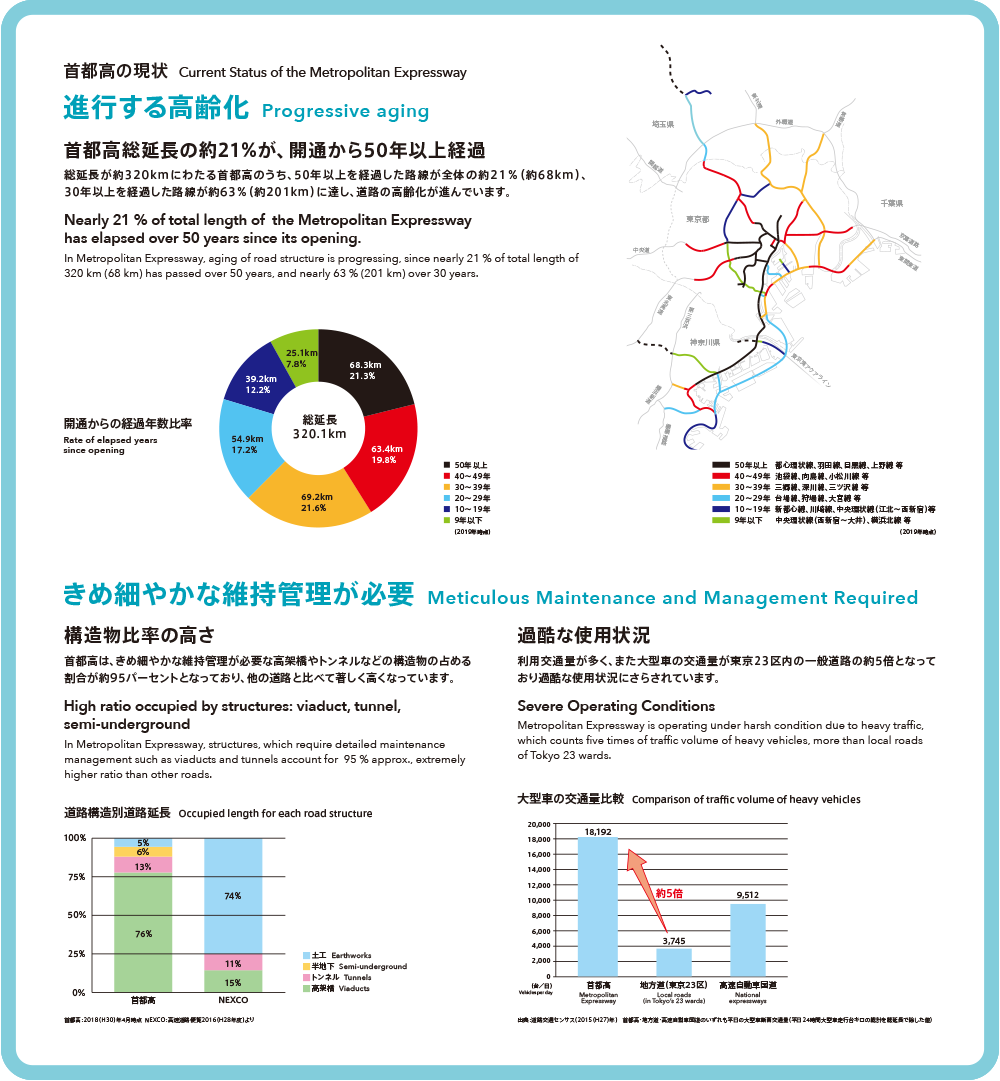

長期にわたって首都高の安心・安全を確保する「大規模更新」「大規模修繕」

構造物を安全な状態に保つため、日夜きめ細やかな点検を実施し適切な補修に取り組んでいるところですが、進行する構造物の高齢化や過酷な使用等により、重大な損傷も発見されている状況にあります。そこで、道路構造物を長期にわたって健全に保つため、構造上、維持管理上の問題や損傷状況等を精査しながら、首都高の更新事業を進めています。

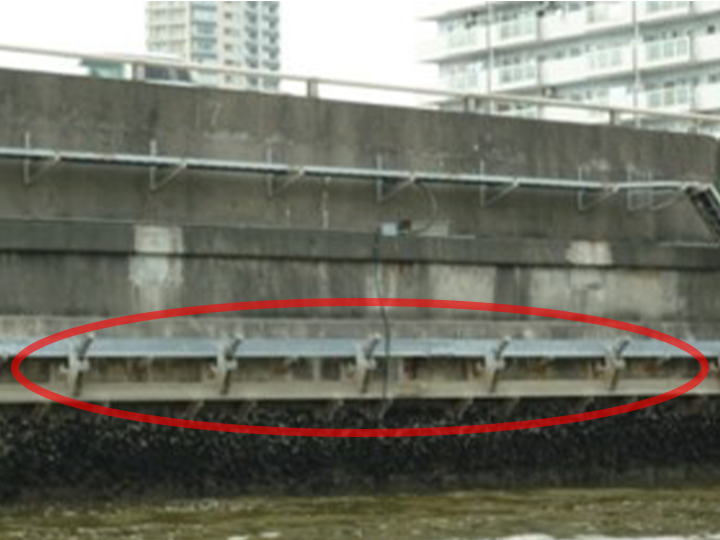

・コンクリートの剥離、鉄筋腐食が発生

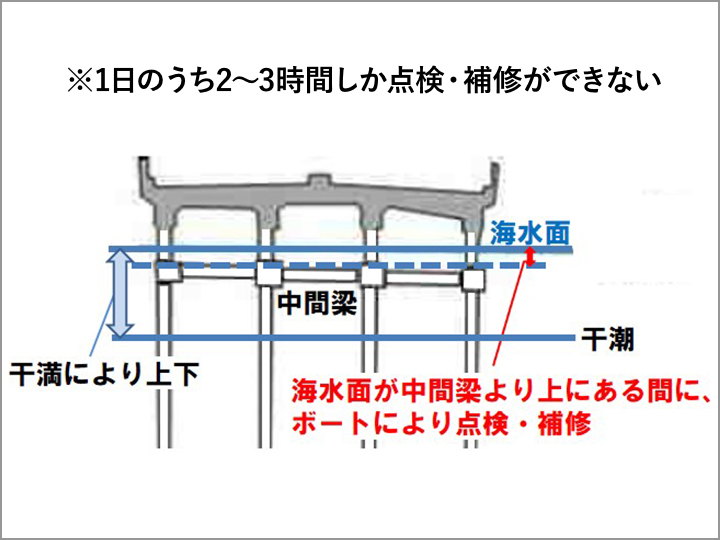

・海水面に近接している箇所では、維持管理・補修が困難

【海水面に近接している箇所(補修が困難)】

コンクリートの剥離、鉄筋腐食が発生

【海水面に近接していない箇所(可能な限り補修を実施)】

コンクリートの剥離、鉄筋腐食が発生

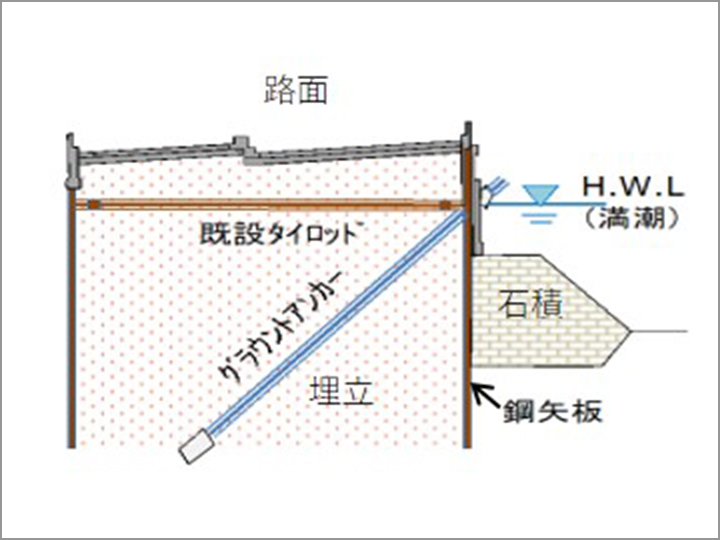

【桁下と海水面が近接しており、維持管理が困難(建設時には矢板で締め切り、水を抜いて施工)】

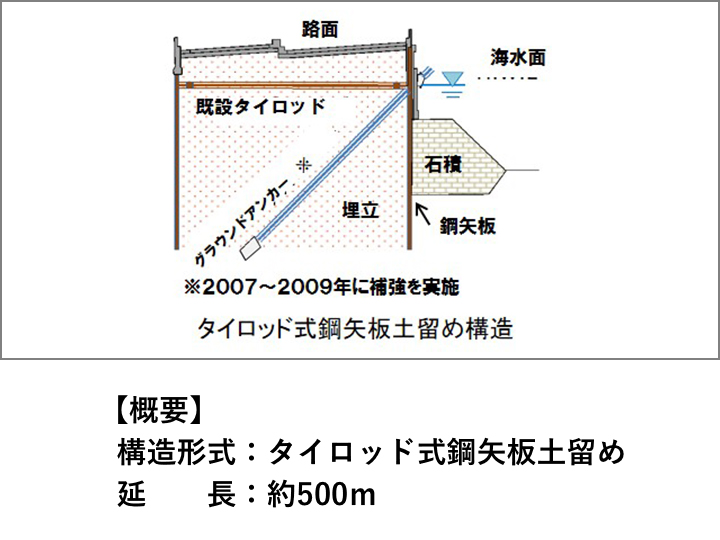

・土中の既設タイロッドが破断し鋼矢板が変形。土砂流出により路面陥没

・グラウンドアンカーによる補強を実施

路面のひび割れ(2006年12月発生)

路面の陥没(2008年6月発生)

[空洞の大きさ]長さ:250cm、幅:180cm、深さ:150cm

グラウンドアンカー補強を実施

現場案内や各種説明会にて使用します。

スクリーンで事業説明の動画をご覧頂きます。

平成30年度土木学会賞技術賞 I グループ賞牌

1号羽田線(東品川・鮫洲)のう回路の設計施工は、平成30年度(公社)土木学会の技術賞Ⅰグループを受賞しました。

土木学会技術賞(Ⅰグループ)は、具体的なプロジェクトに関連して、土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認められる計画、設計、施工または維持管理等の画期的な個別技術(情報技術、マネージメント技術を含む)に授与されるものです。

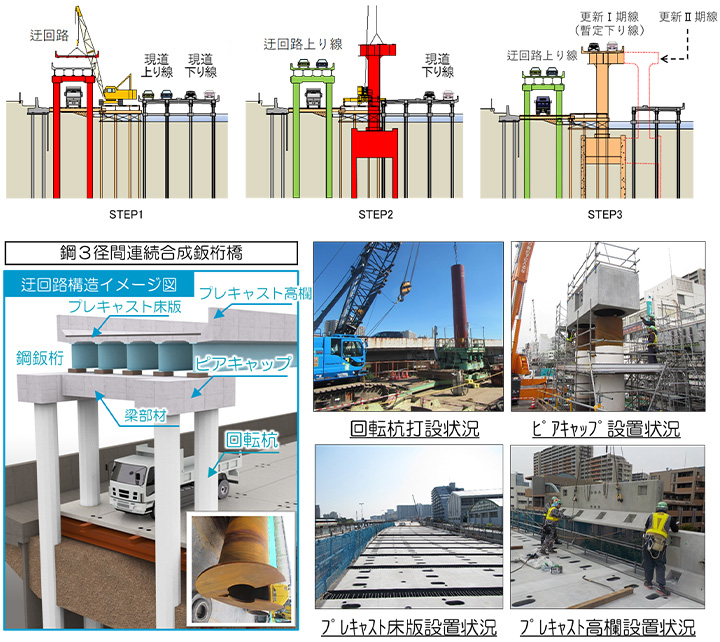

当事業では、新たに開発した高耐震性パイルベント橋脚等を採用することで、延長約1.9kmの迂回路高架橋を16ヶ月という短期間で完成させるなど、生産性向上策の1つであるプレキャスト化を全面的に採用し、省力化、省人化の発展に貢献した。

業績名:高耐震性パイルベント橋脚の開発及び全面的なプレキャスト化による迂回路高架橋の急速施工

−首都高速1号羽田線東品川桟橋・鮫洲埋立地更新事業−

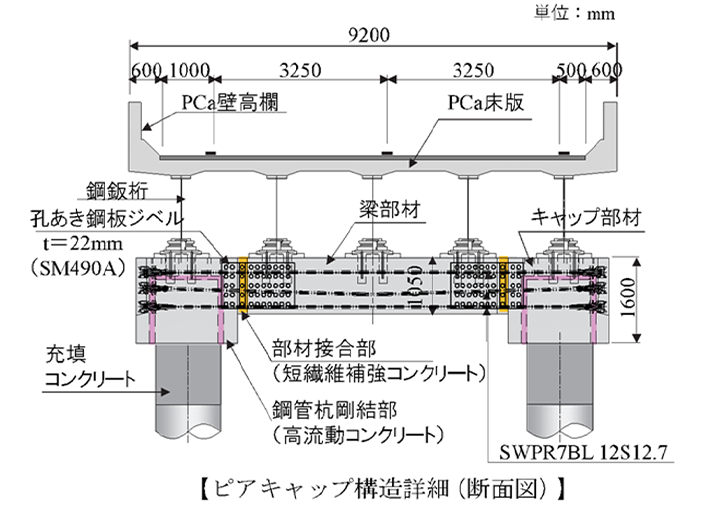

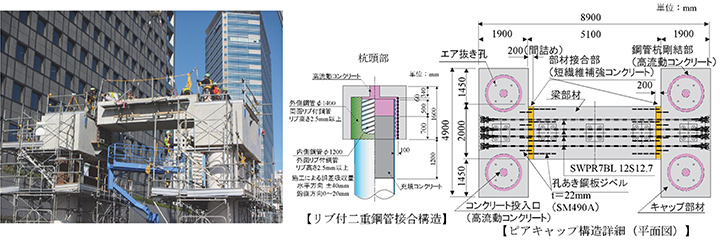

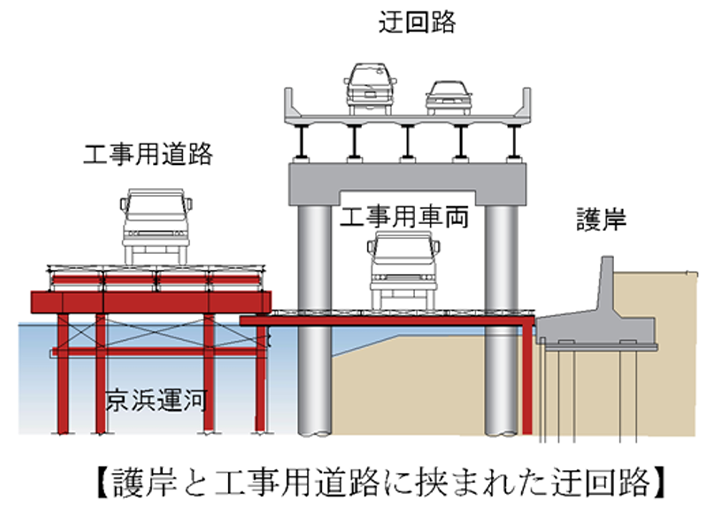

迂回路下における工事車両の動線確保及びパイルベント橋脚構造の耐震性向上のために、鋼管杭を左右2本ずつ橋軸方向に配置し、杭頭部とピアキャップをPC鋼材により一体化

工事着手後、約16ヶ月で延長1.9kmの首都高1号羽田線上りの迂回路高架橋を構築し、2017年9月に供用

参考:公益社団法人土木学会

コンクリート剥離・鉄筋腐食

鉄筋腐食

コンクリート剥離・鉄筋腐食

コンクリートのひび割れ

建設当時の様子

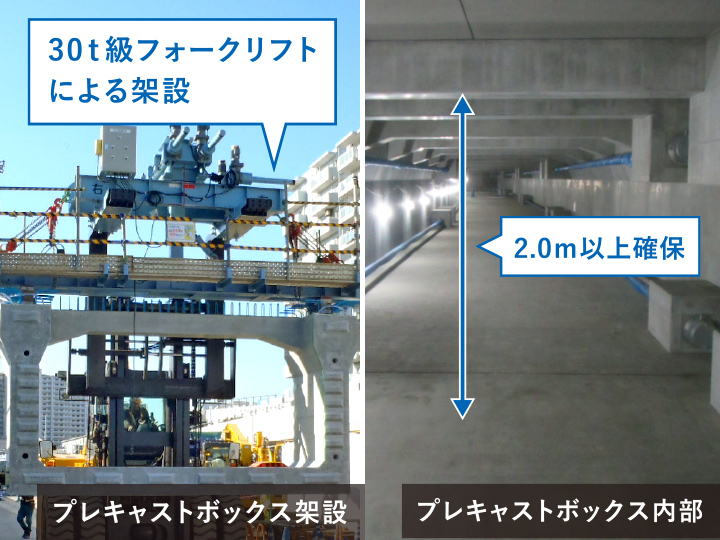

プレキャストボックス架設状況

構造概要

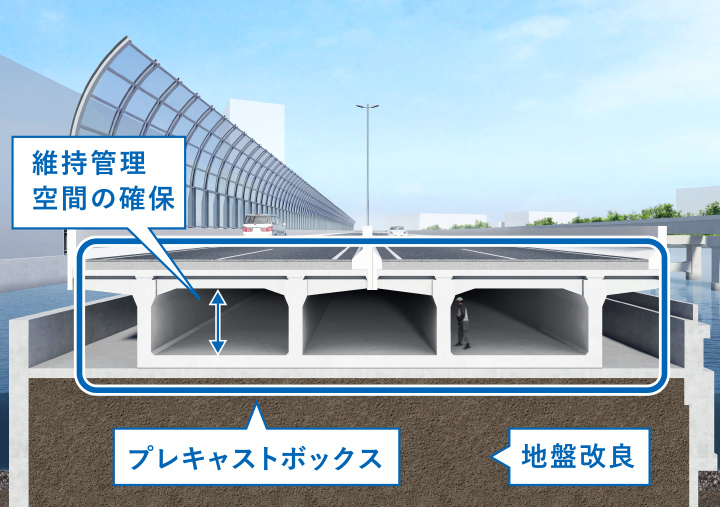

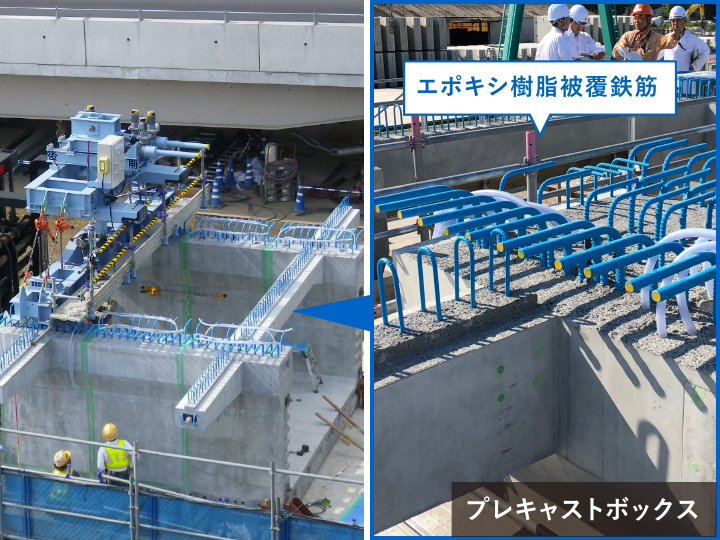

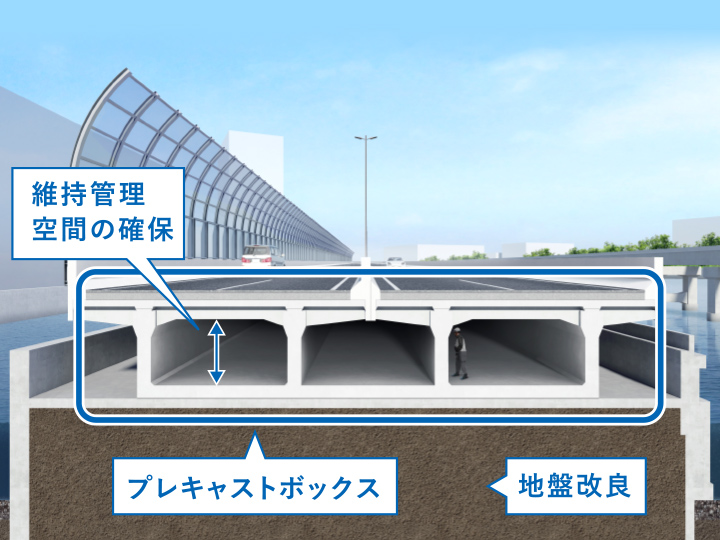

工場で製作したコンクリート製品であるプレキャストボックスを現場まで運び、組み立てます。工場で製作することで品質が安定するので、耐久性の向上に繋がります。また、中空のプレキャストボックス構造の採用により、維持管理空間が確保されます。

写真のようなプレキャストボックスをいくつも組み合わせることで、1つの道路が完成します。

鮫洲函体部の床版

プレキャストボックス(鮫洲函体)

鉄筋コンクリートの鉄筋が錆びると、コンクリート構造物の耐久性が低下します。鮫洲函体部では、エポキシ樹脂被覆鉄筋を採用することで、耐久性を向上させています。

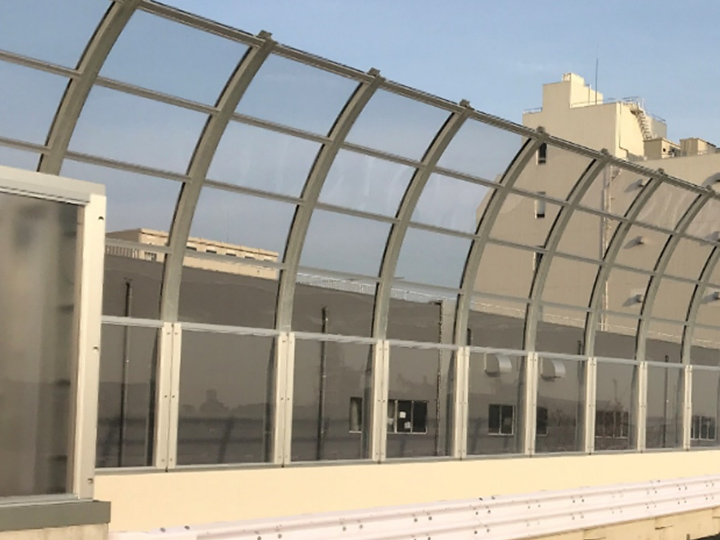

従来の遮音壁

透光タイプの遮音壁

陸側の高欄上に景観や日照確保に配慮した透光タイプの遮音壁を設置しています。

壁高欄設置状況

トラック衝突実験

工期短縮の為に工場製作したプレキャスト壁高欄を設置しました。

この壁高欄は、25トンの重さのトラックが時速65kmで衝突しても壊れないことを実験で確認しています。

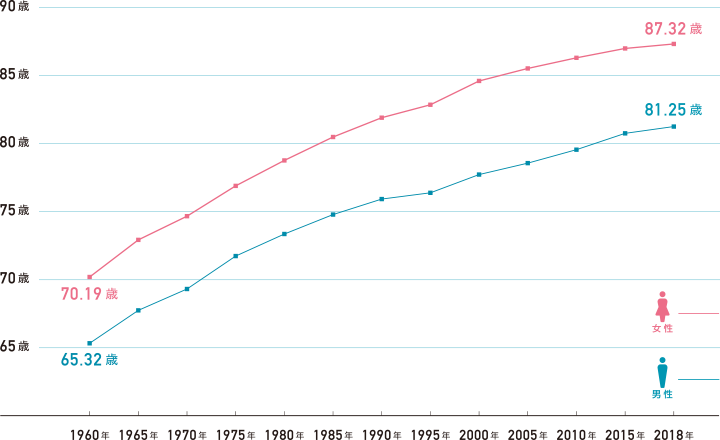

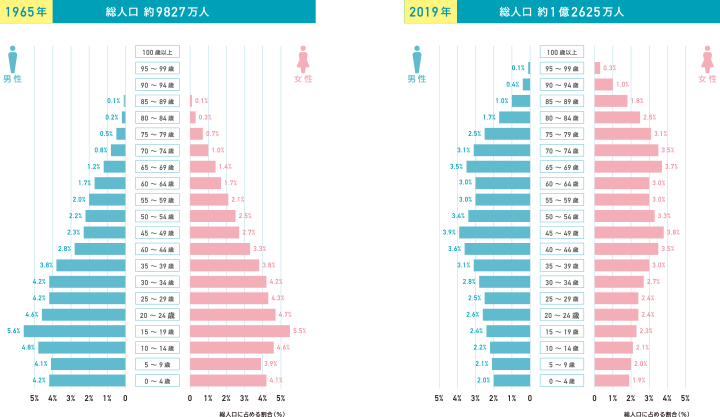

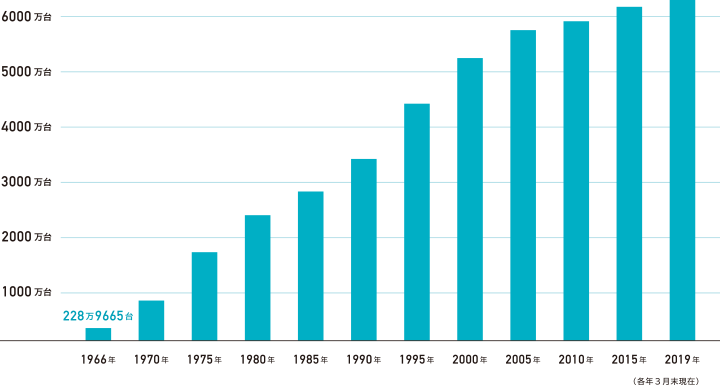

出典:厚生労働省

出典:総務省統計局

出典:一般財団法人 自動車検査登録情報協会

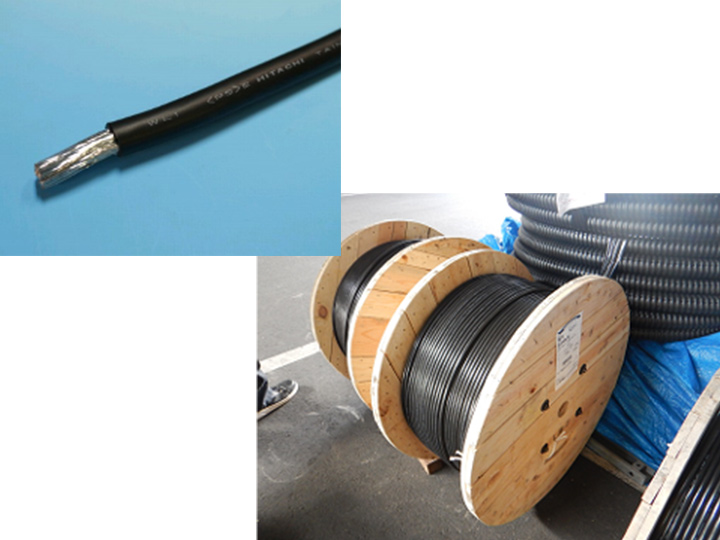

ケーブル

ケーブルラック

高速道路の橋には照明に電気を送ったり、渋滞等の道路情報を送るための電気ケーブルがついています。東品川・鮫洲の1.9kmの区間だけでも、のべ57kmのケーブルが必要になります。

ケーブルラックとは、分電盤等から出る各種ケーブル類を並べて乗せている金属製のはしご状のものです。

大量のケーブルをまとめやすくなっています。

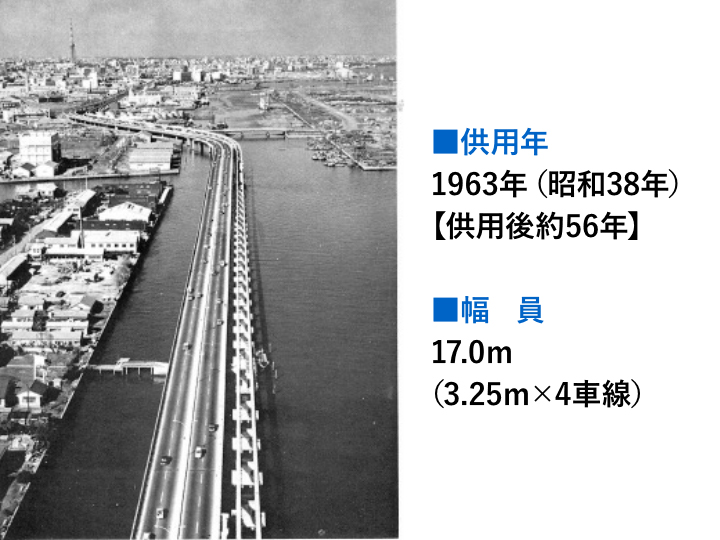

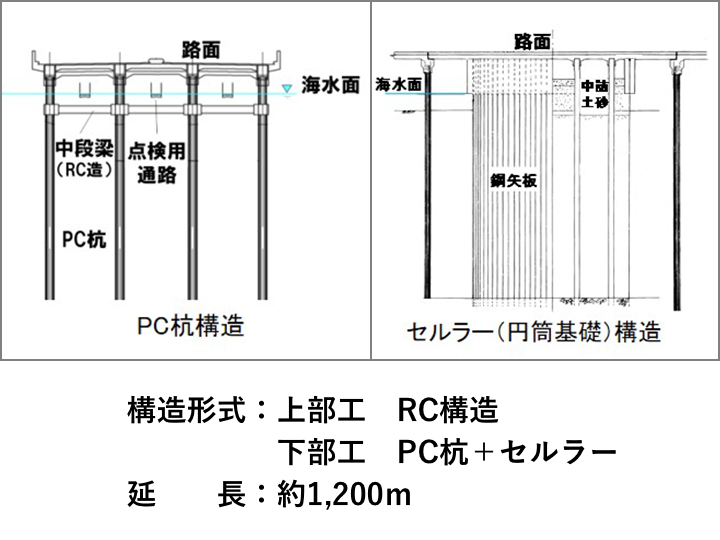

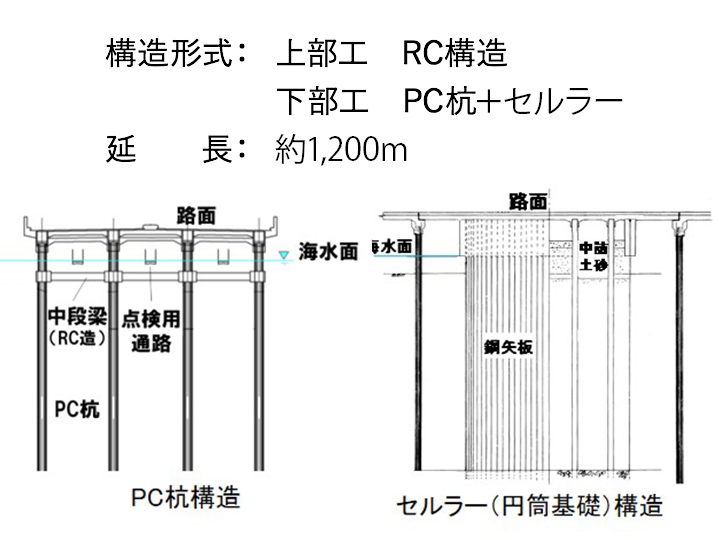

当時最先端技術であったPC杭+セルラー構造形式採用により急速施工を実現しました。これにより、当時の1号羽田線は東京オリンピック前の1963年に開通することができ、大きな社会的要請に応えました。

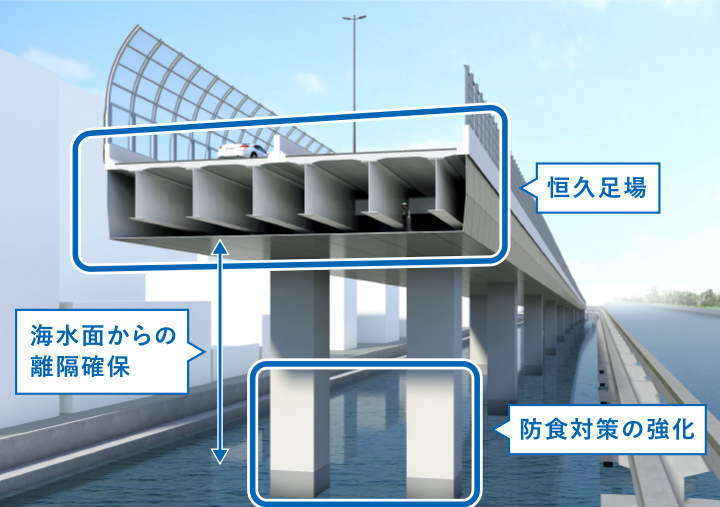

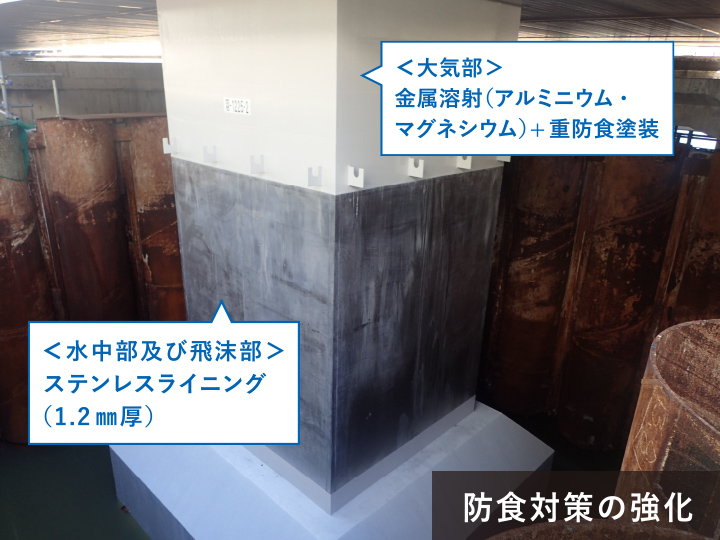

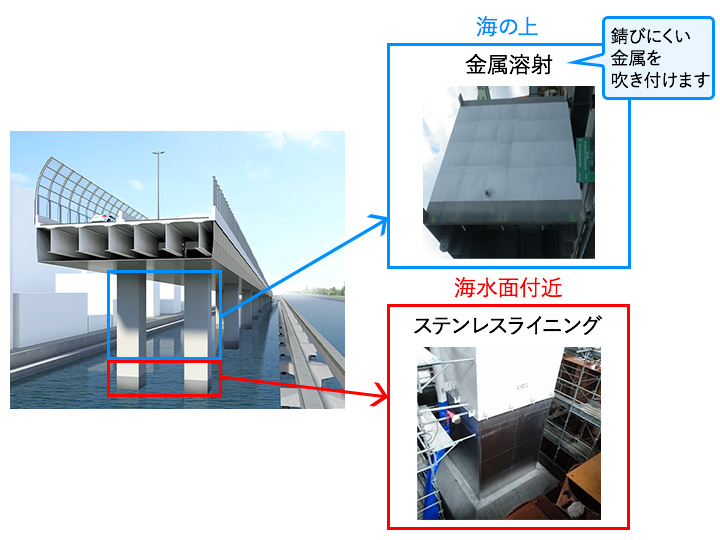

橋脚が海水により錆びないよう、通常の塗装に加えて、錆びにくい金属を吹き付ける金属溶射を施しています。特に錆びやすい海水面付近には、ステンレス鋼を巻き付ける「ステンレスライニング」を施しています。

河川上の橋の点検例

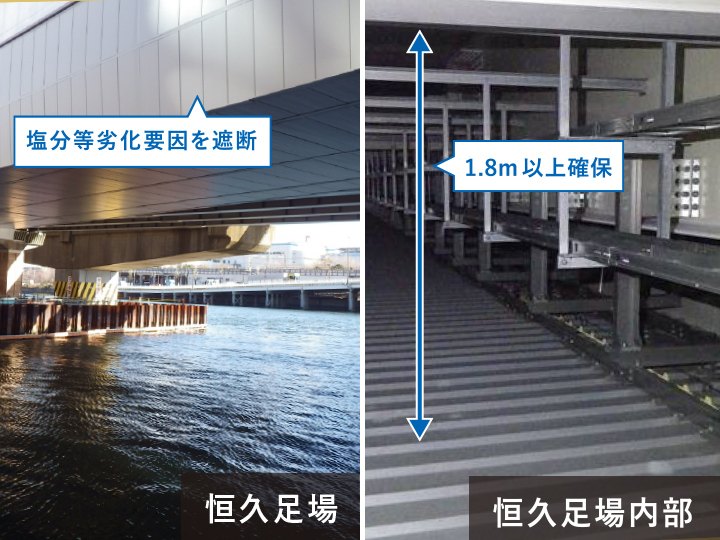

恒久足場イメージ図

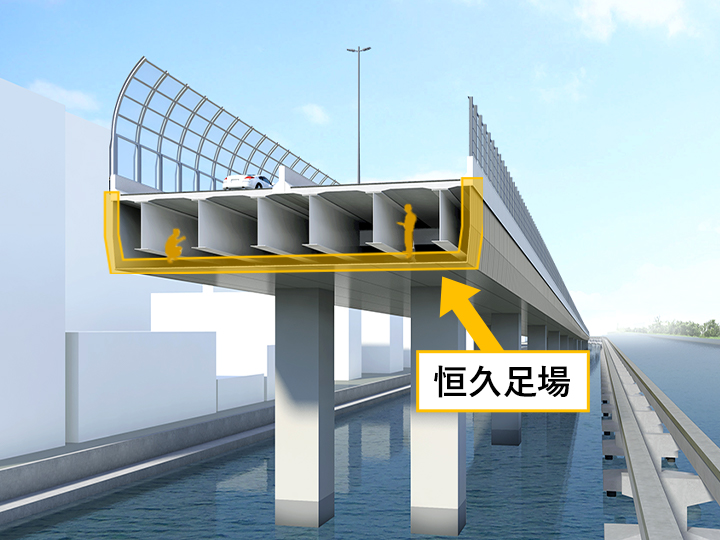

河川や海の上での点検は難しいため、いつでも橋の点検や補修ができるよう更新後の1号羽田線には維持管理用足場(恒久足場)を設置しています。

古い桁の撤去

新しい桁の架設

更新工事に支障となる大井JCTの古い桁の撤去と新しい桁の架設を1250トンクレーンにて行いました。作業はモノレールが走らない僅か2時間半の間で行う必要があるため、緻密な施工計画が求められました。

古いアーチ橋の撤去

新しいトラス橋の架設

更新後の1号羽田線は大井水管橋を上越しする構造です。

更新後の構造物の高さ及び道路の勾配を極力低く抑えるため、大井水管橋のアーチ橋部分を、トラス橋に架け替えました。

古い羽田線は1964年の東京オリンピックに間に合わせるため、急速施工により建設されました。

開通から50年以上が経過した東品川桟橋・鮫洲埋立部区間では様々な損傷が発生しています。

東品川桟橋区間では、京浜運河上に位置するため、海水面付近の橋脚は激しい塩害環境におかれ、鉄筋が腐食や点検通路が欠損するなどしました。

また、鮫洲埋立部では、現在では仮設構造物として用いられる鋼矢板によって締め切られた構造をとっており、土中内部のタイロッドが腐食・破断し、鋼矢板が海側にはらむことで、路面のひび割れや陥没が発生しました。

道路構造物を長期にわたり健全に保ち、ご利用のお客様に安全・安心な道路を提供し続けるため、東品川桟橋・鮫洲埋立部更新事業を実施しています。

鋼管矢板基礎施工状況(ウォータージェット併用圧入工法)

新しい羽田線の基礎は様々な基礎形状を比較検討し、水上での施工実績も多く施工性に優れた鋼管矢板基礎を採用しました。鋼管矢板基礎の打設には、狭隘なスペースでも施工可能な油圧式杭圧入引抜機によるウォータージェット併用圧入工法を採用しています。

※基礎:橋梁などの構造物からの力を地盤に伝え、構造物を安全に支える機能をもつ構造

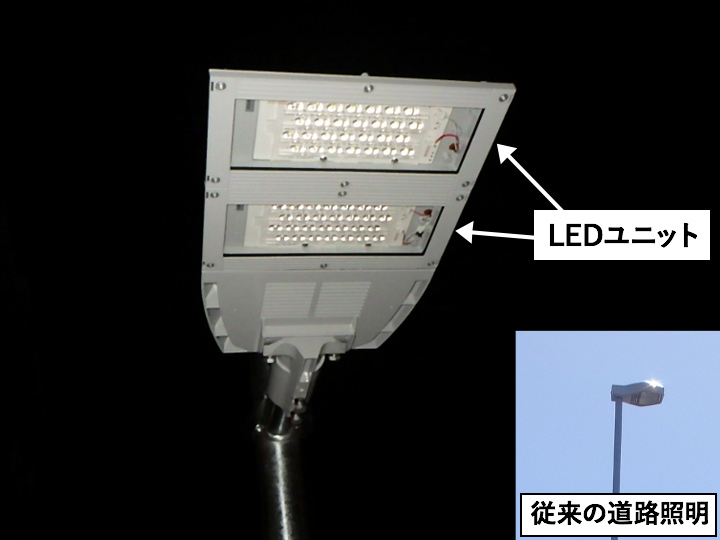

水銀灯やナトリウム灯の従来の道路照明に比べて、省エネルギー・長寿命であるLED照明を設置しています。

直径約20mmのLED素子28個があるLEDユニットが、1つの灯具の中に1つ又は複数セットされています。

LED照明は、道路の明るさを保ち、明るさのムラが無いように設置され、お客様の安全・安心を確保しています。

モノレールと供用路線(更新Ⅰ期線)に挟まれた古い羽田線を利用して、特注のフォークリフトを使用し、プレキャストボックスを運搬しています。

大型のクレーンを用いずに施工することで、モノレールへの影響を最小限にとどめています。

これらを使用した工事についての動画を、こちらに公開しています。ぜひご覧ください!

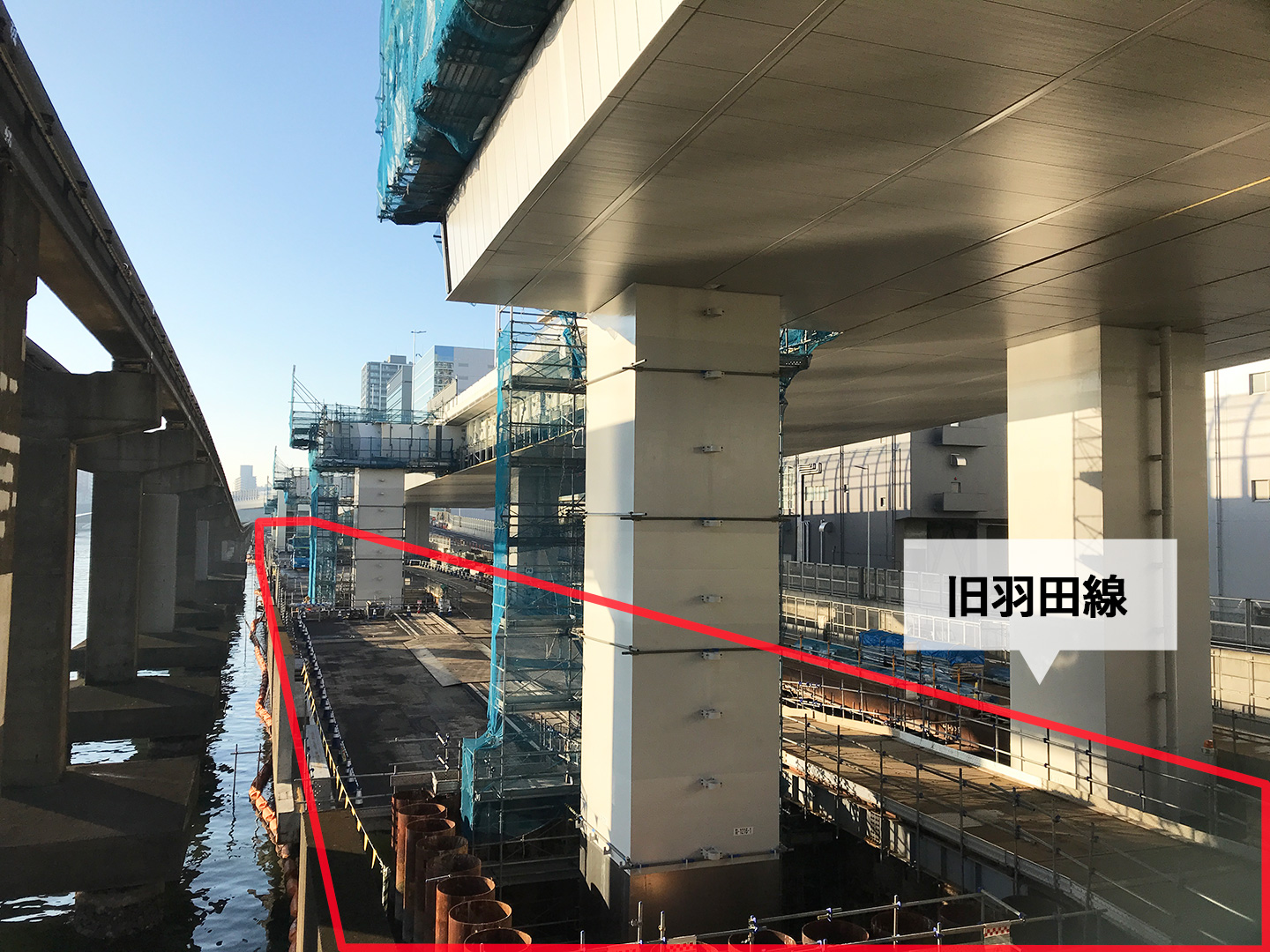

新しい羽田線は、古い羽田線と同じ場所で、高い位置に作り替えます。

古い羽田線は、新しい羽田線を建てるのに必要な場所だけを撤去し、残った部分へ建設機械を配置したり、材料の運搬に活用するなど、工夫を凝らしながら作業を進めています。

※基礎:橋梁などの構造物からの力を地盤に伝え、構造物を安全に支える機能をもつ構造

旧羽田線のこの区間は桟橋構造であったことから、地震による水平力に耐えるためのセルラー基礎を設置していました。

セルラー基礎は直径約16mの円筒形状の構造物で、円形状に設置した鋼矢板の内部に砂を敷き詰め、更に上部には厚さ1mの鉄筋コンクリートを巻き付けた構造となっています。

※基礎:橋梁などの構造物からの力を地盤に伝え、構造物を安全に支える機能をもつ構造

工事は非常に狭いスペースで行われており、橋桁を小さく分割して架ける必要があります。分割した橋桁を一時的に支えるため、「仮設ベント」を用いて狭い施工スペースを有効に活用しています。また、架設時には重機監視員により重機がモノレール側へ近接しないようにするなど、十分に安全に配慮して行っています。

2021年10月25日~29日の5日間で、都道316号大井北ふ頭橋をまたぐ橋桁を架設し、恒久足場を設置しました。

架設するにあたり、万が一にも通行車両や歩行者に対して被害を与えないよう、利用者が少ない夜間に大井北ふ頭橋を通行止めしながら施工しました。

恒久足場を設置することで、点検・補修の都度、足場を設置する必要がなくなるため、維持管理性が向上しています。