(筆者)

前編に引き続き銀座の南東に位置する「汐留駐車場」をご紹介いたします。

後編の今回は、汐留駐車場周辺を主に楽しむコースをご紹介していきたいと思います。

汐留駐車場の場所や駐車料金、提携割引サービス等については、駐車場を運営している首都高速道路サービス株式会社のHPでご確認くださいますようお願い申し上げます。

モデルコースその6「パーキング×徒歩」で新橋汐留界隈

(筆者)

汐留駐車場に駐車して、もっと新橋汐留エリアを楽しんでみませんか?

ブログの前編では、汐留の歴史が最初に動いた仙台藩伊達家の上屋敷が明治政府に収公されるところまでをご案内させていただきました。その次に汐留の歴史が動く出来事は、1872年日本初の鉄道路線(新橋駅(後の汐留駅)と横浜駅(現:桜木町駅)間)が開業したことになります。

新橋駅というと、SLが静態保存されている駅前広場をイメージされる方も多いと思いますが、最初の鉄道が開業したときの新橋駅は、現在の新橋駅よりも東側の海寄りの場所でした。

現在、この日本で最初の鉄道ターミナル駅であった場所は、汐留の開発のなかで様々な遺構が発見されていて、古い写真をコンピュータ分析して寸法を割り出すなど先端の技術を駆使して旧新橋停車場駅舎の当時の外観が2003年に再現され、鉄道歴史展示室として無料公開されています。

この鉄道の歴史を物語る貴重な展示室を管理されている公益財団法人東日本鉄道文化財団の馬場さんに詳しくご案内いただきました。

現在の建物は、再現されたものですが、日本初の鉄道の駅舎は、石造りでとても美しい立派な外観であったことからも、鉄道の普及が明治政府にとっても文明開化の象徴として重要視されていたことが伝わってきます。鉄道ファンの方はもちろん、それほどでもない方でも楽しめる展示室になっております。

鉄道歴史展示室(旧新橋停車場)入口

鉄道歴史展示室(旧新橋停車場)入口

(筆者)

まるでニューヨークのメトロポリタン美術館のエントランスのようです。

赤いコートの人物は前編に引き続き「汐留駐車場」のスタッフの早川になります。

こちらの女性は、今回、詳しく鉄道の歴史についてご説明いただいた公益財団法人東日本鉄道文化財団の馬場さんです。

館内には、当時の建物の実際の基礎の石積みの様子をスケルトンで見学することができるゾーンのほか、

(筆者)

遺跡から出土した鉄道業務で使用されていた改札鋏、レール、工具など。上の画像左下に写るのが当時のレールとのことでしたが、現在使われているレールとの違いは全体的に小型で、上と下が同じ形状なのでどちらの面を上にしても使用できるところでしょうか。

(馬場さん)

鉄道建設、運行の指導をするために来日していたイギリス人技師達が使用していたとされる西洋陶磁器類や実際に鉄道業務で使用していた改札鋏、工具類のほか、鉄道網が発達するにつれて長旅のお供として駅弁と一緒に乗客に販売されるようになったお茶の容器なども発掘され、ここに展示されています。

(筆者)

駅の改札ではSuicaをタッチするだけとなった現在では、改札鋏というものをどのように使っていたかを見たことがないよという若い世代の方もいらっしゃるかもしれません。

Suicaが登場する20年以上前に、鉄道に乗車するには磁気情報入りの柔らかい紙質の切符を改札機に入れて入退場する自動改札機が登場しましたが、それよりも前の時代には自動改札ではなく駅員さんが一人ひとりの切符を確認し、提示された切符に鋏を入れていました。

日本で最初に切符が発行されたのは、新橋~横浜間の鉄道開業式で、明治天皇もお出ましになられた式典の入場券が日本で最初の鉄道切符であったようです。

鉄道創業時の日本には、きっぷの製造能力は無く、印刷機械、用紙、日付印刷機から改札の鋏(はさみ)までのすべてをイギリスから輸入していたようです。

(筆者)

筆者も鉄道に興味を持ち始めた小学生の頃は切符の自動発券機などはもちろん存在しておらず、駅員さんが行先に応じて額面の異なる切符を一枚一枚手売りしていました。

一瞬で処理される自動改札機の導入時は画期的だと驚きましたが、筆者が子どもの頃の切符は厚紙の切符で、紙幣と同じくらい重みのあるものという印象がありました。

改札鋏は、切符を購入して駅ホームに入場する際に改札に立っている駅員さんに手渡して鋏を入れてもらうことで改札を通過することができるというもので、駅ごとに異なる改札鋏を使用しており、鋏を入れると入鋏痕の形状が異なるようになっていました。

この入鋏痕の形が違うことで、どの駅から利用してきたのか切符を回収する到着駅で分かるようになっていました。購入した切符の額面以上の駅まで乗り越しをしていないかが分かるというアナログな確認方法でした。

これを駅員さんがすべて確認していたのですから当時は大変な見極め作業だったのではないかと想像されます。手慣れた駅員さんの場合、切符を手渡さない状態でも入鋏してくれる駅員さんもいました。改札の駅員さんの多くは入場者が途切れるとリズムよくカチカチカチと音を立てて鋏を動かして素早く入鋏するウォーミングアップをしている姿をよく見かけました。

利用者の多い駅や通勤通学の時間帯では短時間でどれだけ多くの人を捌くことができるかが大事でした。スーパーのレジと同じく、複数改札がある駅の場合、鉄道利用者は、行列の長さから改札の処理スピードを予測して列に並ぶというのが当たり前の行動でした。

(筆者)

こちらは、復元された開業当時の駅のプラットホームの一部です。現在のホームよりも線路からの高さが低いようです。当時の汽車の車輪が現在の電車よりも小さいうえ、車でいうところのサスペンションに該当する部分もほとんどなかったのではないかと思われます。

当時のプラットホームは、約150mあったそうですが、現在再現されているのは25mとのことです。

次の写真は、再現された車止めと鉄道の測量起点を意味するゼロマイル標識です。

汐留の歴史について~汐留の鉄道史について~

(筆者)

鉄道好きの方には有名な話なので、あまり新鮮さがない話かもしれませんが、汐留と鉄道は切り離しのできない関係ですので、さらりとまとめておきたいと思います。

1872年(明治5年)に新橋と横浜(現在の桜木町駅)間で日本初の鉄道が開業した時、「新橋停車場」と名付けられた東京側のターミナル駅は、1914年(大正3年)に現在の東京駅が開業したことに伴い、旅客営業を廃止することとなりました。この時に旧「新橋駅」は「汐留駅」と駅名を改称し、貨物専用駅として使用されることとなりました。

東京の人口が増加し、物流も増えていくと、東京の貨物ターミナル駅としても重要な役割を果たしてきた汐留駅でしたが、鉄道輸送だけでなく、トラックや航空機など、多様な輸送手段が台頭してきたこと、東海道新幹線用に敷地の一部を提供したこと等により駅の敷地が狭くなり、貨物の大型化(コンテナ化)に対応できなくなったという事情から、「汐留駅」は1986年(昭和61年)に廃止され、東京の貨物輸送は大井ふ頭の東京貨物ターミナル駅に舞台を移すことになりました。

上の画像は、弊社が所有しているアーカイブ画像で、最近撮影した大井ふ頭にある首都高速道路の湾岸線、1号羽田線、中央環状線を結ぶ大井ジャンクション上空から撮影したものです。

画像の中心にある大井ジャンクションの上部から右下方向に分岐していく線路の先にある左側が東海道新幹線の車両基地で、あのドクターイエローもここで待機している姿をよく見かけました。

また、海側の線路が東京ドーム約16個分もある東京貨物ターミナル駅につながる貨物線です。画像では見切れている先に東京貨物ターミナル駅があります。

汐留駅が廃止された翌年にJRの前身である日本国有鉄道は地域別に分割されたうえで民営化されることとなり、6つの地域別の「旅客鉄道会社」と1つの「貨物鉄道会社」に分割され、JRグループとして再出発することになります。

廃止された汐留貨物ターミナル駅の跡地は、国鉄の分割民営化の過程で象徴的なキービジュアルとして扱われることになります。当時の日本経済はバブル経済の頂点にあり、都心の一等地にある31ヘクタールにもおよぶ広大な土地を放出するにはタイミングを計るべきという事情もあり、汐留駅は、一旦国鉄清算事業団に引き継がれて、再開発の時をじっと待つことになります。

しばらくの間、この広大な敷地は活用されずに眠っていましたが、1995年になってようやく、東京都の都市基盤整備と民間のプロジェクトにより都市再開発が動き始めます。同年から跡地の再開発工事が行われ、2002年に区画整理が終了。付近一帯は高層のオフィスビルが並ぶ、「汐留シオサイト地区」へと生まれ変わりました。

2004年には、13棟の超高層オフィスビルが建ち並び、4つのホテルや数多くのレストラン、ショップや劇場などの文化施設が地下通路とペデストリアンデッキでつながる複合都市となりました。

このときに、在京民放キー局である日本テレビ様の本社が千代田区麹町から汐留シオサイトに移転して、日本テレビタワーが建設されます。筆者の世代は特に日本テレビ様といえば千代田区麹町なのですが、在京民放テレビ局が汐留に移転したことで汐留の地名を日常的に聞くようになりました。汐留にとって日本テレビ様の移転というのも汐留の歴史が動くきっかけの一つになっているのではないかと思われます。

また、鉄道歴史展示室と同じ建物内には伊藤園様による「お茶の文化創造博物館」「お~いお茶ミュージアム」があり、喫茶コーナーもございます。下の画像の左、名探偵コナンの江戸川コナンくんを250%で拡大コピーしたような人物は、汐留駐車場などの駐車場を運営する首都高速道路サービス株式会社の運営責任者である課長の清水です。

大の鉄道好きでもある清水は、静岡県での生活経験もあり、茶道具を揃え、茶道を習うほど、お茶にはこだわりがあるのですが、こちらのミュージアムの雰囲気とお茶の味を大変気に入っております。

(筆者)

続いては、旧新橋停車場(鉄道歴史展示室)様のお隣にあるポルシェスタジオ銀座様です。ポルシェスタジオ銀座様は、都市型コンセプトスタジオで、ポルシェに関する全く新しい発見をもたらしてくれる展示スペースとのことです。

こちらはもともとポルシェの販売店だったそうですが、ポルシェをより広く身近に感じていただくための体験型ポルシェライフストアとなったそうです。普通の販売店よりも、より多くの方にポルシェブランドを体感いただけるようになっています。

既にポルシェのオーナーの方や購入を検討されている方だけでなく、ポルシェ未体験の方も多く来店されているそうです。年齢層も20歳代の若い方からスーパーカーブームを経験してきた50歳代以上の方まで幅広く来店されるそうです。

また、銀座の街に隣接していることもありインバウンドのお客さまの割合も増えてきているそうです。スタジオ内に展示されている車両は、随時入れ替えられているそうなので、憧れの車種も展示されていることがあるかもしれません。

筆者は残念ながら本物のポルシェのオーナーになれる人生ではありませんでしたが、小学校時代にはポルシェ911カレラを模した安定感のあるスーパーカー消しゴムのオーナーとして、消しゴム落とし対決で連勝していたものです。

この日のメインの展示車は、Porsche 718 Spyder RSという車でした。

スタジオ内は、高度の専門知識をもったポルシェプロという認定資格を持ったスタッフさんに詳しくご説明していただけるほか、プロのレーサーも使用するというドライビングシミュレータを使ったレッスンや、国内最大級のアイテム数を誇るポルシェアイテムの販売や、バーカウンター、世界で唯一のポルシェ公認レストランThe Momentum by Porscheで最上級の食体験を通じてポルシェのフィロソフィーを体感することができます。こちらは、ポルシェ公認レストランThe Momentum by Porscheの店内です。

(筆者)

続いてご紹介するのは、汐留シオサイトの電通本社ビル内の都市型複合施設「カレッタ汐留」様の中にある「電通四季劇場[海]」様です。

日本では、ミュージカルといえば劇団四季様という印象ですが、劇団四季様には、現在東京に5つの専用劇場があり、いずれも「汐留駐車場」から徒歩移動できる範囲内にございます。電通四季劇場[海]様では現在『アラジン』をロングラン上演中です。

砂漠の王国アグラバーに住む貧しくも清い心をもった青年アラジンと、その王国の姫ジャスミンとの恋模様を軸に物語を描く、冒険とロマンス溢れるディズニーミュージカルです。

「ホール・ニュー・ワールド(新しい世界へ)」

―"自由"を求め、大いなる"希望"を胸に、"未来"へと向かうアラジンの物語―

ディズニーミュージカル『アラジン』は、1992年公開の劇場版長編アニメーションを基に創作された舞台です。

アラジンとジャスミンを軸としてランプの精ジーニーや、王国の支配を企む邪悪な大臣ジャファーら数々の登場人物とのエピソードが織り込まれたストーリーは、冒険とロマンス、そして感動とエンターテインメント性に溢れる感動のミュージカルです。

きっと観劇後は、新しい世界へと誘われると思います。

本作は、汐留駐車場から至近の「電通四季劇場[海]」様で上演中です。こちらで観劇された方は、汐留駐車場の事務室に当日のチケットをご提示いただければ30分無料の提携割引サービスがございますのでお車でお越しの際はぜひ「汐留駐車場」をご利用いただければと存じます。

(筆者)

続きましてご紹介するのは、日本テレビ様の敷地内にある、番組公式グッズ等を購入できるお店の日テレ屋汐留店様です。

同局のお天気コーナーでお馴染みのマスコット「そらジロー」さんが入口で出迎えてくれます。場所は、日テレタワーのB2エリアになります。

モデルコースその7「パーキング×徒歩」でイタリア

(筆者)

汐留駐車場に駐車して、イタリアの雰囲気を楽しんでみませんか?

(筆者)

「汐留駐車場から環二通りを虎の門方面に進み、第一京浜(国道15号)の日比谷神社のある交差点を目指して歩きます。日比谷神社を左折してしばらく歩きますと、イタリア街と呼ばれるエリアの入口が見えてきます。

このイタリア街でひときわ街の雰囲気を出されている大きな建物は、JRA ウインズ汐留様の建物です。JRA様の案内看板がイタリア街に進む目印となります。

イタリア街では街づくりに際し「ヨーロッパのように街の中心に広場をつくろう」ということになったそうです。中央に公園を設ける都市づくりはイタリアに代表されるものなので、イタリア政府関係者に相談をしたり、イタリアに視察に行くなどして構想を練り、イタリアの文化もとり入れていこうという方針となったそうです。

建物の1階に一般の人が利用できるショップが入っているのは、「通りと一体的に人間味のある界隈をつくる」というイタリア文化にならっているものだそうです。

イタリアには行ったことがない筆者でもイタリアというのはこういう街並なのかなと感じさせてくれるしっかり作りこまれた街並みです。建物の色使いもイタリア風、石畳のようなインターロッキングの歩道やお店の雰囲気など、テーマパークのような非日常空間が広がります。

皆様もイタリアの休日を楽しまれていかがでしょうか。JRAウインズ汐留様がメインのお客さまは、最低でも駐車場料金の精算分は残しておいていただければと存じます。

モデルコースその8「パーキング×徒歩」で新橋、銀座

(筆者)

汐留駐車場に駐車して、新橋、銀座を歩いてみませんか?

(筆者)

続いてご紹介するのは、新橋です。街頭インタビューでよく登場する現在のJR新橋駅は、1909年に開業した山手線専用駅の烏森駅(からすもりえき)から「新橋駅」に名称変更されたもので、初代新橋駅が汐留駅となった歴史があるので、今あるJR新橋駅は、いわば二代目「新橋駅」ということになります。

烏森(からすもり)駅は、1909年に開業した現在の山手線に相当する電車の専用駅でした。繰り返しになりますが、1914年に東京駅が開業すると、東海道本線の起点が東京駅に変更となり、同時に烏森駅は新橋駅に、初代の新橋駅は汐留駅に改称され、汐留駅は、荷物列車と貨物列車の専用駅となったという経緯になります。現在のJR新橋駅の北改札を出たところにある銀座口と日比谷口を結ぶコンコースの中央付近には、鉄道の信号機をイメージしたレトロな案内表示が。この中央の黒い柱は、かつて「烏森停車場」を支えた柱のうちの1本であるそうです。この案内表示を待ち合わせ場所に設定されている方も多いようです。

◆新橋という地名について◆

(筆者)

ところで、新橋の地名はどこからきたのでしょうか。皆様の予想通りかもしれませんが、江戸城外堀の汐留川〔現在は埋め立てられて東京高速道路株式会社線(KK線)(2025年4月5日20時に廃止)となっています〕に架かっていた橋の名前に由来しています。

銀座中央通り(東海道の一部)とKK線とが交差する部分には、高架道路のKK線の桁に「銀座新橋」との文字が書かれています。1932年、関東大震災後の復興のための大規模な町名整理が行われ、汐留町、二葉町などの11町が統合し、現在の新橋一丁目~六丁目となり、お隣の銀座の街もまた、1923年、関東大震災によって銀座の大半が焼け野原となってしまい、震災後の区画整理によって、1930年、銀座と銀座西のそれぞれが1~8丁目に統合されています。

汐留川に新橋が架橋されていた場所の中央通り(東海道)です。新橋よりも土橋の方が先に汐留川に架けられていたため、土橋よりも新しい橋という意味で『新橋』と名づけられたようです。もう少し意味があるのかと思っていましたが、意外と単純でした。

新橋の親柱が港区側に一つだけ残されています。

画像の親柱を見ますと、意匠も凝っていて重厚な造りの格の高い橋であったことがうかがえます。この親柱の新橋は、1925年に建設されたもので、1963年に汐留川が埋め立てられた際に遺構として残されたものになります。

近くに江戸城の外廓の守りに芝口御門が造られたことで一時は芝口橋と呼ばれたこともあったようですが、芝口御門が焼失したことで橋の名前も『新橋』に戻されたとのことです。

江戸時代に整備された東海道は、日本橋を起点として、京都に向かって、京橋、新橋の順で架橋されていたのがわかります。この橋を「東海道中膝栗毛」で描かれた主人公の弥次郎兵衛と喜多八のおじさん二人(やじきた)も伊勢詣に行く際に歩いて通ったのかと思うと感慨深いものがあります。バックトゥザフューチャーに登場するデロリアンが現実にあったならば江戸時代には一度行ってみたいものです。

やじきたの二人は、神田八丁堀(現在のJR神田駅付近)を出発し、東海道の起点である日本橋、江戸の入口である高輪、品川宿、鈴ヶ森、大森を経て、川崎宿(東海道の2番目の宿場町)を目指します。川崎宿の茶屋「万年」で奈良茶飯を注文し、茶屋の女性店員のことについて好き勝手、あほなおじさんトークをくりひろげます。

実はこのおじさん二人、随所に女好きのエピソードが語られてはいるのですが、現代風に言うと、BL(ボーイズラブむしろ(おっさんずらぶ))のような出会いからコンビが結成された二人(腐女子風に表記するなら「やじ×きた」)であるという設定が東海道中膝栗毛の続編で明らかになります。

川崎の茶屋を出たところで大名行列に遭遇した二人は、道端で土下座をしながら行列にも茶々を入れていきます。そんな他愛もないやりとりを描いた、十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」が江戸時代に、上は大名から下は庶民まで大きな人気となり、20年にわたり執筆され、続編まで出版されました。

大名行列に遭遇した庶民は、土下座をして道を開ける光景が時代劇などでよく描かれますが、実際には、普通の大名による行列の場合は土下座までする必要はなかったようです。ただ、将軍になる可能性のある水戸藩の大名などの場合、庶民は、土下座をして道を開けていたようです。

現代の人が大名行列=土下座という構図を思い描くのは、薩摩藩主の大名行列にイギリス人の騎馬が遭遇したことで殺傷事件に発展してしまった生麦事件の影響から、下馬し土下座して大名行列をやりすごす必要があったと思われている面もあるのかもしれません。

実は、筆者も日本橋から東海道とほぼ同一の第一京浜(国道15号)を主に使ってJR川崎駅まで歩いてみたことがありますが、約20kmの道のりを歩くのでさえ休日の朝から一日がかりで、季節によっては辺りが暗くなってしまうので多摩川の橋を渡る頃にはとても寂しくなり、神奈川県に入った頃には少なくとも鉄道駅にたどりつけるだろうかと不安になりながらやっとの思いでJR川崎駅までたどりついた経験があります。

やじきたの2人は、川崎宿を出た後に帰り馬(タクシーの回送のようなもの)がある。安くするので、乗っていかないかと声を掛けられ、言われるがまま馬に跨ります。

そんな無計画な旅の一日目には川崎宿よりも先の神奈川宿、保土ヶ谷宿、戸塚宿まで進んだというのですから江戸時代の人の健脚ぶりには驚きです。そんな旅路を何日も繰り返して三重県の伊勢神宮、さらに先の京都・大阪まで行こうというのですから、江戸の庶民にとってのお伊勢参りは人生に一度あるかどうかの大きな旅だったのではないかと想像いたします。

タイトルで使われている「膝栗毛」というのは徒歩で旅をすることなのですが、初日から馬に乗って移動してしまう旅になっています。

そんな歴史のある東海道の一部の銀座中央通りの銀座エリアの一番南にあるのが銀座八丁目の銀座博品館様です。画像の銀座博品館様は、明治から昭和初めまでは、「帝国博品館勧工場」という名前で銀座の名物として親まれてきました。

勧工場というのは、多くの商店が一つの建物の中に商品を並べて販売した、現在でいうデパートの原型のようなものです。他の勧工場がみな二階建てであったのに対し、銀座博品館様は三階建てに時計塔までついた大きな建物で、上り下りは普通の階段ではなく螺旋状の通路をめぐり歩く構造であったそうです。

その時、日本で初めて「百貨店」という言葉が使われ、この「百貨店」という新しい言葉は博品館様によって作られたと言われています。

関東大震災後は百貨店営業を中断されていたそうですが、創業80周年を記念して、1978年、現在の10階建てのビルが新築され、1階から4階までを物販、5階から7階をレストラン、8階から10階を「博品館劇場」としたそうです。

その後1982年に物販部門が玩具専門店の「博品館TOY PARK」としてオープン。現在は1階から4階まで、おもちゃをはじめ、ぬいぐるみ、ゲーム、ドール、バラエティグッズなど、子どもから大人までの遊び心を満たすアイテム約20万点が揃います。

次の画像は、銀座中央通りの銀座八丁目のシンボルである博品館様の前です。

(筆者)

次に訪れたのは、銀座八丁目の博品館様から銀座中央通り(東海道)を日本橋方向に約120m進んだところにある銀座七丁目と八丁目の境を走る花椿通りとの交差点には花椿がシンボルマークの深紅の気品ある外観の資生堂パーラー銀座本店様です。

この地は、あの世界の資生堂様が創業された場所とのことで、1902年、資生堂薬局の一角にソーダ水とアイスクリームの製造販売を行うソーダファウンテンを開設したことが始まりであるそうです。

1階は、ショップになっていて、目移りしてしまうほどたくさんのお菓子が並びます。筆者のイチ押し商品は、銀座本店限定のマンゴープリンなのですが、大人気商品なので売り切れてしまっていることも多いのです。

3階はサロンドカフェ、4階と5階はレストランになっております。それ以上の階にはお邪魔したことがないのですが、気品あるフロアがあるようです。レストランも洋食で超が付くほどの有名店なので、予約してからの訪問がおすすめです。どのお料理も無意識のうちに美味しいと声が出てしまいます。控えめに言ってミシュラン級です。ボナペティ

銀座七丁目と八丁目の境を後してさらに日本橋方向に400mほど銀座中央通りを進んでいきますと、銀座の絶対的シンボルのSEIKOハウス様の建物が鎮座する銀座四丁目交差点が見えてきます。この交差点は銀座中央通りと晴海通りとの交差点になります。

(筆者)

次に向かいますのは、銀座の会社に勤めていた経験もある駐車場スタッフの早川がおすすめする和のスイーツ店です。

銀座四丁目の交差点を右折し、銀座中央通りの1本東の南北方向の筋であるあずま通りを入ります。あずま通りと銀座三原通りをつなぐ裏道の三原小路の入口の手前に芋山様という新感覚サツマイモスイーツ専門のお店がございます。イートインならば生搾り芋モンブランがおすすめですが、テイクアウトなら芋けんぴ、大学いもなどが人気のとても評判の良いお店です。

汐留駐車場から真っ直ぐに芋山様まで歩いても1km程度ですから汐留駐車場からなら、銀座のどこでも歩いて行けます。

モデルコースその9「パーキング×鉄道」で仙台旅行

(筆者)

前編のブログでは都心部で感じられる仙台市をいくつかご紹介させていただきましたが、汐留駐車場に駐車して新橋駅から本当の仙台へ旅行に行ってみませんか?

仙台旅行のプランを立てるうえで役に立つサイトをいくつかご紹介いたします。

いずれも仙台市様が運営されているサイトですので、仙台旅は初めてという方から旅慣れた方まで仙台旅行の前にぜひ知っておきたい情報が盛りだくさんです。モデルコースのご提案もありますので旅の栞として十分活用できる、筆者おすすめのサイトです。

(筆者)

筆者が所属する職場のある土木のエンジニアは、スマホにニッポン城めぐりというアプリを入れていまして、日本全国の城郭めぐりをしています。当人は、365日24時間高速道路の構造物を守る仕事を交替勤務で行っているので、休日は不規則なのですが、50歳を超えているので平日でも使えるJR様の「大人の休日倶楽部」を使って、お得に全国3000あるという城郭等をめぐる旅をしています。

筆者も10年ぐらい前であれば、週末、高速バス(ヤコバ)に乗って推し活。帰ってきて月曜から仕事ということも可能でしたが、さすがにそれもしんどくなってきたお年頃なので、最近の長距離移動は、もっぱら新幹線にお任せするようにしています。

モデルコースその10「パーキング×鉄道」で横浜みなとみらい

(筆者)

先ほど1872年(明治5年)に新橋と横浜(現在の桜木町駅)間で日本初の鉄道が開業したというお話をさせていただきましたので、汐留駐車場に駐車して、JR新橋駅から京浜東北線に乗車してJR桜木町駅(当時は横浜駅)方面に行ってみませんか?

開業当時は、「陸蒸気(おかじょうき)」と呼ばれた機関車が約29キロメートルの道のりを53分程かけて走りました。煙を上げながら走るその様子に人々は驚き、まさに文明開化の象徴といえる光景だったそうです。

現在もJR新橋駅から京浜東北線でJR桜木町駅まで行きますと、約40分ですので当時の蒸気機関車もなかなかのスピードであったと感じます。

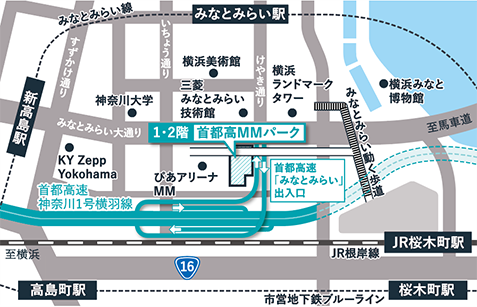

JR桜木町駅は、現在でも横浜観光の起点となる駅ですのでそこからどこに行こうか迷ってしまいますが、ここでは、手前味噌ですが「首都高MMパーク」という場所をまずはご紹介したいと思います。

「首都高MMパーク」は弊社の神奈川局という神奈川県内の首都高速の維持管理を担当しているセクションの庁舎の1階と2階に常設されている体験型の展示スペースです。

首都高速道路の安全と安心を守るために取り組んでいる様々な工夫や技術等をご紹介しております。

入館料は無料です。開館時間10:00~16:30で、月曜日(祝日の場合はその翌日の平日)、年末年始、荒天時、メンテナンス時などは休館となります。

JR桜木町駅からは、2本連続している「みなとみらい動く歩道」に乗っていただき、1本だけで降りまして、左側のビルのデッキ方向に進みます。右手に見える横浜ランドマークタワーを過ぎたところで首都高速道路の「みなとみらい出入口」がデッキの下に見えてきますのでそこを過ぎまして高層ビルが立ち並ぶ周囲のビルよりも控えめな高さの建物が首都高MMパークのある神奈川局になります。桜木町駅から徒歩で約7分になります。

見学にいらっしゃっていたお客さま(画像右側)に、ご説明する弊社の社員(画像左側)。こちらのお客さまは、前から気になっていた施設でようやく来ることができたと、展示空間にご満足いただけているご様子でした。

世界でも数少ないレゴ認定プロビルダーである三井淳平さんに制作していただいたレゴアートの横浜ベイブリッジの展示もございます。

実際に道路上で使用されていた横断幕を再利用して制作したトートバッグなどのリサイクルグッズもご紹介しています。

実際に高速道路上で使用されていた案内標識をベンチとして再利用しています。ぜひ座り心地を体感してみてください。

JR桜木町駅からは、東口に出ていただきまして、みなとみらい動く歩道、ぴあアリーナMM方向へお進みください。

ぴあアリーナMMの手前の建物が首都高MMパークのある建物になります。JR桜木町駅東口前からは、YOKOHAMA AIR CABINという都市型循環式ロープウェイに乗って横浜赤レンガ倉庫エリアに空中からもアクセスできます。

横浜赤レンガ倉庫エリアへはもちろん車でもアクセス可能なのですが、人気のイベント開催時は首都高速道路のみなとみらい出口ランプから車の流れがぴたりと止まってしまうほど、みなとみらい周辺の道が混雑することもありますので、たまには鉄道旅で横浜というのもよいものです。 (筆者)

(筆者)

よこはま新港合同庁舎付近から撮影した赤レンガ倉庫です。

(筆者)

JR桜木町駅は、1872年日本で最初に鉄道が開業したときには初代横浜駅でしたが、東海道本線の延伸に伴い、「横浜駅」の名称を2代目横浜駅(現在の横浜駅)に譲り、1915年に「桜木町駅」と改称された駅名です。(筆者)

かつて、JR根岸線と並走していた東急東横線の跡地の一部が遊歩道として残されております。

(筆者)

横浜公園から見た本物の横浜ベイブリッジと横浜港に係留されている氷川丸の船首です。

氷川丸の名は、大宮の氷川神社に由来する名前で、主に北太平洋航路で運行されていましたが、戦時中は赤十字を背負って病院船として活躍したり、戦地からの復員輸送艦として活躍したりもしました。1960年に引退した後、1961年より山下公園前に係留保存されています。

また、世界の喜劇王で映画俳優のチャールズ・チャップリンは、1932年、日本観光の後に横浜港からシアトルまで氷川丸に乗船して帰国したそうです。

(筆者)

(筆者)

横浜マリンタワー様です。神奈川県横浜市中区山下町にある、横浜開港100周年記念事業として建設されたタワーで、横浜を代表するシンボルの一つです。

展望台が地上高94mのところにあり、横浜港を一望できるほか、夜間にはみなとみらい21地区や横浜ベイブリッジのほか、本牧埠頭などの夜景も楽しめます。

(筆者)

横浜マリンタワー様から見える首都高神奈川3号狩場線と本牧ジャンクション方面です。晴れた空気の澄んだ日には、千葉県の房総半島、西の方向には富士山を望むこともできます。

(筆者)

横浜マリンタワーから見える山下埠頭と横浜ベイブリッジです。

画像中央の左に見えるアルファベットのYの文字を逆さにしたような2本の主塔の橋は、鶴見つばさ橋になります。

画像では横浜ベイブリッジよりも小さく見えますが、主塔の高さ並びに橋の長さ及び中央径間長は、鶴見つばさ橋の方が横浜ベイブリッジよりも大きいというのは意外に感じるかもしれません。

東京から首都高湾岸線で横浜方面に進むとYの文字の鶴見つばさ橋とHの文字の形をした横浜ベイブリッジが連続しているので、この路線が完成した頃には、ヨコハマY、Hってことなの?とはよく言われたものです。

先日、はとバス様のツアー企画などをされていた方からも同じことを言われました。バスガイドさんの持ちネタとしては面白いのかもしれません。

(筆者)

横浜中華街の4つの門(東の「朝陽門」青龍、南の「朱雀門」朱雀、西の「延平門」白虎、北の「玄武門」玄武)のうち、こちらの門は北の玄武門です。

中国の生活に根付いている風水から四聖獣が門に付けられています。

(筆者)

(筆者)

意外と日本初が多い横浜スタジアムです。

・野外球場として初めて人工芝を導入

・野外球場として初めて電光掲示板を導入

・プロ野球の野外ナイター照明設備として初めてLED化

・日本で最初の女子野球「オール横浜第1回女子野球」開催 などなど

モデルコースその11「パーキング×徒歩」で汐留周辺エリア

(筆者)

汐留エリアにお話を戻しまして、汐留駐車場からほど近い周辺エリアをご紹介していきたいと思います。

この画像は、汐留駐車場の近くの海岸通り下り方面と並走する首都高の入口である汐留入口です。

この汐留入口は、首都高都心環状線外回りの入口ですが、汐留入口から入って間もなくのところにある浜崎橋ジャンクションを直進すると、首都高1号羽田線(下り)となりますのでそのまま羽田や横浜方面に行くこともできます。またその先にある芝浦ジャンクションからはレインボーブリッジを経由して湾岸線方面にも行くことが可能です。

画像の汐留入口は、2020年に放送されたTBS系の人気刑事ドラマの「MIU404」の第4話「ミリオンダラーガール」の回で、無線通信の中だけで登場しています。このドラマは、刑事ドラマとしては珍しい事件の初動捜査のみを専門に担当するという架空の組織(警視庁刑事部第4機動捜査隊(きそう))の刑事役である星野源さんと綾野剛さんがコンビを組むというドラマで人気を博しました。

その第4話では、銀座で発生した銃撃事件の被害者が海外に逃げるために乗ったリムジンバスを追ってこの汐留入口から機捜の2人が乗る特殊な捜査車両(なぜかメロンパンの移動販売車)に乗ってリムジンバスを追いかけ、羽田出口のひとつ手前の空港西出口でリムジンバスを高速から下して被害者を保護するという展開がありました。

普段は、なかなかスポットが当たることの少ない首都高の汐留入口と空港西出口が登場していたので筆者も印象深く記憶に残っています。ただ、赤色灯も付いていないような移動販売車の自称捜査車両が、もし本当に料金所に入ってきたら料金所の係員は正しく対応(五車種区分の車種判別)ができたかなと少し余計な心配をしてしまう筆者なのでした。今後、ETC専用料金所が増えていくと、こうした心配は杞憂になるのかと思われますが。

(筆者)

続きまして、銀座の街に突然現れる異空間。鉄道踏切の遺構です。

くどいようですが、ここ、住所は銀座です。

(筆者)

「汐留駐車場」は海岸通りに沿った細長い敷地なので銀座の住所もございます。ご紹介させていただいたとおり銀座にお出かけの際にも便利な駐車場でございますが、駐車場の近くにある銀座郵便局に向かう道路の歩道には、鉄道の古い踏切警報機が残されています。

立て札には、「銀座に残された唯一の踏切信号機」とあります。銀座の地上に路面電車以外の鉄道が走っていたことにまず驚きますが、この踏切の名前は「浜離宮前踏切」というものだったようです。

ここにはかつて東京の「食」を支えていた極めて重要な鉄道路線が通っていました。それは、通称・東京市場線。

この路線は、1935年、築地市場の開場と同時に開業した長さ1.1kmの貨物線です。東京市場線は、広大な汐留貨物駅の片隅から線路が延びていて、浜離宮前踏切と現在の朝日浜離宮ホール様の横を通って、築地市場につながっていたようです。

現在、鉄道路線があったところは、幅員8mほどの道路になっています。

(筆者)

踏切の遺構のある道を進んで銀座郵便局を過ぎますと、江戸時代に尾張藩の屋敷のあった築地に通ずる尾張橋という橋が、架かっていました。

ここはかつて築地川で、現在埋め立てられてもう存在しませんが、関東大震災後、築地に中央市場が移転してきたことから、震災復興のため、先ほどの踏切の鉄道路線である汐留駅から築地の中央市場まで、東京市場線の鉄道線が引かれました。

画像の新尾張橋があるところには、築地川を渡るための鉄道橋が架橋されていましたが、その役割を終えた鉄道橋に替わって現在は画像の新尾張橋が道路橋として架橋されました。

鉄道橋であった時代には、橋の下に築地川が流れていましたが、現在の新尾張橋の下には築地川の掘割を利用して建設された首都高都心環状線が走っています。

この橋の下の首都高都心環状線は、1962年12月20日に初めて首都高速道路が開通した区間である京橋と芝浦間の4.5kmの一部分になります。

筆者の自宅の近所に住む勝どき生まれ勝どき育ちの70歳代後半のじいちゃん(巌(いわお)さん)に話を聞きますと、築地川は、川といえば聞こえはいいけれど、川底でネズミが競争しているような汚いどぶ川でな、そこに高速道路ができたんだよと語ってくれました。

築地や銀座のことを熱く語ってくれる少し「いかつい」お名前の巌(いわお)さんは、子どもの頃は典型的な昭和の悪ガキで、当時、晴海通りを走っていた路面電車のレールの上に釘や小銭を置いて平らにして遊んだり、浜離宮恩賜庭園に海側から勝手に忍び込んだりして遊んでいたよと回顧しています。よい子のみんなはマネしないでください。

この巌(いわお)さんから話を聞くときはちょっとした準備が必要で、もう齢80だというのに、アメリカ在住の知人からもらったというMLBロサンゼルスドジャースのブルーのキャップを常に被っているようなじいちゃんなので、シーズン中は、日本時間の早朝に中継されているドジャースの試合を録画し、大谷翔平選手や山本由伸選手の活躍を毎日、楽しみにしているのです。

というわけで、筆者が聞きたい築地や銀座の昔話を聞き出すためには当日の大谷翔平選手の打席についての情報取集をしておく必要があります。いきなり本題に入るのは無粋というものなので、少しMLBの野球の話に付き合ってから本題を切り出す必要があります。これは大阪圏の方と話をするときと同じかもしれません。今年は佐々木朗希選手の情報も収集しておく必要がありそうです。

(筆者)

この画像は、新尾張橋の脇から見える築地川の掘割を利用して建設された首都高都心環状線です。

画像の中央付近に見える橋は、中央市場通りに架かる千代橋(せんだいはし)で、その奥には新橋演舞場周辺の建物も見えます。

画像右側の二車線が都心環状線外回りで、千代橋の右端から合流してくる白の破線が引いてある車線は、千代橋のひとつ奥にある采女橋(うねめはし)の脇にある銀座外入口からの合流車線となります。

銀座一丁目駐車場のPRブログでナビゲーターを務めていただいた薬剤師で舞台役者の莉華さんが指さしている入口が采女橋の脇にある銀座外入口になります。

(筆者)

先ほどの新尾張橋を渡り朝日新聞東京本社様の敷地をぐるりと回りますと大きな空き地が見えてきます。ここが現在開発工事の進められている築地市場跡になります。

まだ地ならしといった感じですが、完成が今から楽しみです。

画像の奥に見えている高い建物群は勝どきや晴海のタワーマンション群です。海が近いので眺めが良さそうですね。(筆者)

この築地市場跡の再開発は、2024年4月に三井不動産様を代表企業とする合計11社の企業連合が事業予定者として決定されました。その提案内容はこちら提案内容企業連合にはトヨタ不動産様、読売新聞グループ様のほか、鹿島建設様や清水建設様、大成建設様、竹中工務店様、日建設計様、パシフィックコンサルタンツ様、朝日新聞社様、トヨタ自動車様と、日本のそうそうたる企業による開発で総事業費は約9000億円規模になるとのことです。

開発の詳しい経緯は、東京都都市整備局様のHPをご覧ください。 (筆者)

築地市場跡の前に走る中央市場通りを渡ると都営大江戸線の築地市場駅と国立がんセンター中央病院様の入口が見えてきます。汐留駐車場から500mほどの距離ですので、ゆっくり歩いても徒歩6分程度の距離です。

(筆者)

市場機能は、既に豊洲に移転していますが、築地場外市場には現在も多数のお店が営業を継続されていて、国内外からの観光客で大変賑わっています。

築地市場跡に沿うように波除通り(なみよけどおり)という通りがあるのですが、この波除という名前は、通りの突き当りにある波除神社からこの名がつけられています。

(筆者)

築地場外にはお食事できるお店がいろいろあるので迷ってしまいますが、安定の「すしざんまい」様は、日本初の24時間・年中無休の寿司店としてオープンされたそうです。

画像の本店は、すしざんまい様の旗艦店で、築地エリアには本店以外にも複数の店舗を出店されていますので、筆者は迷わず「すしざんまい」様です。どの店舗でも店先で有名な木村社長が手を広げてお出迎えしてくれます。

特にまぐろが自慢というお店なのでぜひまぐろをご堪能ください。(筆者)

こちらが波除神社の入口になります。この神社は、1657年に江戸の町を襲った明暦の大火の後に行われた築地の埋立工事の際に、困難を極めたのが築地の海でした。

堤防を築いても激波にさらわれてしまう有様でしたが、ある夜のこと、海面に光り放って漂うものがあり、人々は不思議に思って船を出してみると、それは立派な稲荷大神の御神体でした。

皆はおそれて、早速現在の地に社殿を作りお祀りして、皆で盛大なお祭をしたいいます。するとそれからというもの、波風がピタリとおさまり、工事は順調に進み、埋立も完了したとのことです。1659年の出来事です。

それ以来今に至るまで、「災難を除き、波を乗り切る」 波除稲荷様として、災難除・厄除・商売繁盛・工事安全等の御神徳として崇敬されています。現在の社殿は1937年にできたもので、伊勢神宮と同じ神明造となっています。

汐留駐車場から波除神社まではおよそ1.1kmですのでゆっくり歩いて15分くらいになります。

(筆者)

波除神社を更に進んで晴海通りに出ると、国内最大級の「跳開橋」として有名な勝どき橋が姿を現します。勝どき橋の上から浜離宮恩賜庭園方向を振り返りますと、ビルのすき間に東京タワーがぴたりと収まっている景色が見えます。

その手前の光るものがなく暗くなっているところが浜離宮恩賜庭園です。

先ほどの勝どき育ちの巌じいちゃんによると当時はどこの道路もゴミだらけで、この晴海通りの勝どき橋も船を通すために橋が開くと、橋の上に落ちているゴミが、橋が閉じるの待っている人のところにガラガラと落ちてくるありさまであったのだそうです。

汐留の未来について

前編からお伝えしてきましたとおり、歴史もあり、魅力的な街に生まれ変わった汐留ですが、これから先どのような未来が待っているでしょうか。

今後予定されているいくつかの周辺の変化は、汐留にも変化をもたらすことになるのではないかと思いますので、ご紹介しながらブログの後編を締めくくりたいと思います。

汐留の未来に影響しそうな変化

【その1.羽田空港アクセス線 (仮称)の開業】

皆様もニュースでご覧になったことがあると思いますが、羽田空港アクセス線とは、宇都宮・高崎・常磐方面と、新宿・池袋エリア、房総方面といった多方面と羽田空港とをダイレクトに結ぶ鉄道新線計画になります。2031年度にまず宇都宮・高崎・常磐方面と接続するルートの開業を目指しているそうで、他のルートについては順次検討が進められるようです。

この路線の建設にあたっては、先ほどの汐留の貨物駅と大井埠頭の東京貨物ターミナル駅とを結ぶ現在休止中の路線である貨物専用線の「大汐線」を活用するほか、新たなにアクセス新線として(約5.0km)を新設するもので、大井埠頭の東京貨物ターミナル駅南端から羽田空港へ乗り入れるトンネル掘削工事が行われる予定です。

この路線が開業すると乗り換えなしで羽田空港まで行けるようになりますので、汐留、新橋浜松町といった交通結節点の人の流れも変化してくるかもしれません。新橋駅からノンストップで羽田空港にアクセスできるようになる可能性もあり、汐留駐車場から空の便(パーキング×鉄道×飛行機)という組み合わせもかなり現実的になってきます。

【その2.築地市場跡の再開発】

先にご紹介いたしました汐留駐車場からも徒歩で行ける築地市場跡の再開発が完成すると、約19万㎡の広い敷地に建設する施設の提案内容は、約5万人を収容する屋内全天候型の多機能施設(マルチスタジアム)はじめ、1200人規模の文化・芸術拠点であるシアターホール、舟運や空飛ぶクルマ、自動運転車、地下鉄の新駅開業まで見据えた陸・海・空の交通結節点機能、そして築地ブランドを生かしたフードホールなどが予定されていますので、新橋、汐留からの人の流れも多くなると予想されます。本ブログをご覧の皆様にも汐留駐車場を活用いただける機会も増えてくるのではないかと予想しています。詳しくはこちらのリンクから

今回のブログも多くの企業団体様に多大なご協力をいただきました。

誠にありがとうございました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

【取材協力】五十音順

・株式会社喜代村すしざんまい 様

・株式会社資生堂パーラー 様

・株式会社日テレサービス株式会社 日テレ屋汐留店 様

・株式会社博品館 様

・旧新橋停車場(公益財団法人 東日本鉄道文化財団)様

・銀座 芋山 様

・劇団四季株式会社 様

・セイコーグループ株式会社 様

・東京都都市整備局土地利用計画課 様

・日本中央競馬会 様

・ポルシェスタジオ銀座 様

・横浜赤レンガ倉庫 様

・横浜マリンタワー 様

では、モデルコースその2「パーキング×都営大江戸線」として都営大江戸にパークアンドライドするお散歩旅をご提案いたしました。大江戸線の各駅の見どころをこちらにまとめてございますのでお散歩の参考にしていただければ幸いでございます。