(筆者)

ご好評いただきました銀座の北東に位置する「銀座一丁目駐車場」のPRにつづきまして、前編後編の2回にわたりまして銀座の南東に位置する「汐留駐車場」をご紹介させていただきたいと思います。

それでは、まず、今回ご紹介させていただく「汐留駐車場」の概要から。

「汐留駐車場」の概要について

汐留駐車場の住所:中央区銀座八丁目 / 港区東新橋一丁目(詳しい場所等は運営を行っております、「首都高速道路サービス株式会社」のこちらのリンクから)

首都高速からのお客さまは、次の画像の都心環状線内回り汐留出口から出ていただき、環二通りとの交差点を直進でそのまま200mほど進んでいただきます。画像は、首都高都心環状線外回り汐留出口を出てすぐにある環二通り(画像下)との交差点付近になります。

海岸通り(上り方向)画像では右から左の中央分離帯寄りの車線をゆっくり進んでただきますと汐留駐車場の入口がございます。

画像の駐車場スタッフの早川の少し左にある青い看板の左が汐留駐車場の入口でございます。

反対側の海岸通り(下り方向)にも同様に入口がございます。

中央分離帯の切れ目に入口がございますので、一番右の車線を手前からゆっくりとお進みくださいますようお願い申し上げます。この画像の背中側には、数年前まで中銀カプセルタワービルというおもちゃのジェンガのようなビルが建ってました。建築家の黒川紀章さんによる、古くなったら建物の一部をカプセル単位で交換できるという設計思想のもと建設されたカプセル状の部屋が積みあがったようなビルでしたが、残念ながら一度も交換されることなく解体されてしまいました。

駐車料金や提携割引については、こちらのリンクを事前にお確かめくださいますようお願いいたします。

汐留駐車場の特徴は、24時間有人監視、EV普通充電器200V(3台)(駐車料金のみで利用可)、無料貸傘サービス、また当駐車場は米津玄師さんの楽曲「フラミンゴ」のMVロケ地として一時有名になり、米津玄師さんのファンの方には聖地巡礼で遠方からも地下1階にある中華料理店(帝里加デリカ)などを訪れていただきました。帝里加は月曜から土曜までの営業で日曜と祝日は休業になります。

都内都心部、臨海部にお出かけの際にどの駐車場に車を停めようか迷うことがございますね。駐車料金の精算時になって想定よりも高くなっていて、他の駐車場もよく探せばよかったかなと思ったりするときも。今回ご紹介する「汐留駐車場」は、最大料金の設定がございますので、お車を駐車いただきましたあと、汐留界隈はもちろんのこと、徒歩や乗り物に乗って、汐留以外のいろいろなエリア、施設にも行けるとても便利で安心な駐車場となっております。さらに汐留周辺には提携割引があるケースもございますので目的地によってはさらにお得にご利用いただくこともできます。知っていて損することはない都心の駐車場でございます。汐留駐車場は一言でいうと「パーキング×徒歩」又は「パーキング×乗り物」で可能性が無限大となる万能タイプの駐車場でございます。

今回のブログでご紹介しきれない汐留の歴史などはブログ中にリンクを設定しておりますので、お時間のある方、汐留や江戸の歴史をより詳しくお知りになりたい方は、随所に設定しておりますリンク先も併せてご覧いただければ幸いと存じます。また、4月に公開予定の後編のブログでは、今後の開発等で大きく変わっていくことが予想される汐留界隈についてもお話させていただきたいと思います。

モデルコースその1「パーキング×徒歩」で日比谷公園

(筆者)汐留駐車場に駐車して、日比谷公園まで歩いてみませんか。

リンク先にも詳しくお話させていただいておりますが、東京の都心部には宮城県仙台市を感じられる場所がいくつか点在しております。東京でなぜ仙台市が、と思われるかもしれませんが、その代表はこの汐留エリアです。

汐留というとみなさんが思いつくのはどんな景色でしょうか?これはご年齢やご趣味などによってイメージされる姿に違いがあるかと思います。都心部のなかでは比較的最近になって発展したエリアなので汐留という名前や場所は分かっているけれど、実際に何があるのかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。歴史がお好きな方や東北地方のニューヨーク、宮城県にご縁のある方は、汐留は、仙台藩の大大名伊達家の江戸屋敷があったところと、まず思われるかもしれません。もともと海だった汐留の歴史は、1641年、まさに仙台藩伊達家が下屋敷の敷地を拝領したことから歴史が動き出したと言っても過言ではございません。この汐留には江戸時代、仙台藩主伊達家の屋敷がありました。下の画像はその屋敷跡があったことを案内する看板で、仙台市様と日本テレビ様の連名で案内板が掲示されております。

この案内板の設置場所は、日本テレビ様の敷地内のゼロスタ広場内になります。

案内板にも描かれているとおり伊達家の屋敷はかなり大きな敷地で、物資を地元仙台から水路で運び、ここで水揚げする場所まであったことが遺跡調査で分かっています。

また、その敷地の大きさを物語るように、日本テレビ様の敷地から北東の方向に進んだところにある銀座エリアにも仙台藩伊達家の屋敷の遺構がございます。銀座一丁目駐車場のPRブログでもご紹介させていただいた「銀座ときめき橋歩道橋」の下になります。

この歩道橋は、銀座七丁目と八丁目の境を走る花椿通りの先にある昭和通りに架かるもので、昭和通りの南東側の歩道橋の下に屋敷の建物礎石がございます。

画像の人物は今回、「汐留駐車場」の周辺を駐車場スタッフの早川とともに案内してもらいました「汐留駐車場」所長の榎本になります。

1603年、「徳川家康」が征夷大将軍に任命され、「江戸幕府」が開府されたころ。

汐留は、まだ何もない海の中でした。江戸の街も「日比谷入り江」と呼ばれる海岸線が江戸城に近い日比谷や有楽町、そしてお正月恒例の箱根駅伝のスタート&ゴール地点の大手町付近の内陸側まで延びていた時代です。この日比谷入り江の東側には、現在の中央区日本橋・京橋・銀座から新橋付近にあたる、「江戸前島」と呼ばれる半島状の陸地で、西側の日比谷入り江と東側の隅田川の河口とに挟まれていた半島になっていました。

首都高速の都心環状線内外の霞が関入口と出口のある財務省上交差点から外務省と財務省の間の道は、日比谷公園の南端まで続く長い坂道になっており、この坂道は、「潮見坂」という名前がついております。下の画像は、外務省の脇から日比谷方向を撮影したものです。ご覧いただきますと画像中央に向かってなだらかな下り坂が続いているのが分かると思います。江戸の初期、この坂の上からは、日比谷入り江の潮の様子を眺めることができたスポットだったようです。

次の画像は潮見坂の頂上付近の財務省上交差点霞が関外入口方向です。

また、この「潮見坂」の頂上にある六本木通りとの交差点である財務省上交差点には首都高都心環状線の霞が関内外の入口と出口があります。自動車で日比谷から「潮見坂」を上がってくると財務省上交差点では右折ができないため、霞が関外入口をご利用になるお客さまは、この交差点では一旦左折して、六本木通りを六本木方向に少し進んだところにある街路のUターン路を使って向きを変えてから都心環状線外回り霞が関入口に入るという手順を選択されます。

反対に、国会側から来た場合も同様で、財務省上の交差点では右折ができないため、一旦六本木通りを左折したうえで街路にあるUターン路を使って向きを変え都心環状線内回り霞が関入口から入ります。財務省上交差点は、首都高でどこに向かうにしても便利な交差点ではありますが、ご利用の際は実際の交通規制に従っていただき、入口をお間違えのないようご利用いただければと思います。

また、潮見坂の先にある日比谷公園の敷地の一部に仙台藩藩祖伊達政宗が拝領した上屋敷の敷地がありました。仙台藩伊達政宗は、現在日比谷公園となっている敷地の東側という江戸城から至近の好立地の場所に屋敷地を与えられました。敷地と言っても当時はまだ日比谷入り江の海の中ですから、実際に屋敷を建てるにはまず埋め立て工事を行う必要があったようです。

この日比谷の仙台藩の敷地は、1601年から1661年までの間、仙台藩の上屋敷として機能していたようです。伊達政宗は、1636年4月20日に参勤のため仙台藩から江戸に向かっていましたが、その道中で体調を崩し、4月28日にこの上屋敷に到着するものの、同年5月24日に70年の生涯を閉じました。現在の日比谷公園内には仙台市様により「仙台藩祖伊達政宗終焉の地」という案内看板が立てられています。

伊達政宗は、現在でも人気のある戦国武将で、歴史好き女子(歴女)も好きな武将として伊達政宗を挙げる方が多いです。伊達政宗は、仙台城(青葉山の頂上が築城地であったことから、「青葉城」とも呼ばれます。1978年にはさとう宗幸さんが歌う、仙台市の情景を描いた叙情詩の「青葉城恋唄」が大ヒット、仙台市宮城県東北地方のご当地ソングとなります。)を拠点として、神社や寺、川の土木工事などを積極的に行うことで領民の生活向上に貢献し、江戸に米を運搬できる環境を整えました。江戸で消費される米の3分の1は、仙台藩の奥州米であったとも言われています。

そんな偉大な大名であった伊達政宗ですが、現在、伊達姓の有名人として、お笑い界で天下人となった仙台出身で「仙台観光アンバサダー」の漫才コンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおさんが有名です。また、同氏の姪っ子の伊達さゆりさんは、アニメ「ラブライブスーパースター!!」でリエラのリーダー「澁谷かのん」役を務めている声優さんです。いずれもそれぞれの分野で伊達政宗がなし得なかった天下人になっておられます。

ここ日比谷公園もまた、汐留に続き、東京で仙台を感じられる場所のひとつです。

汐留駐車場からは、北西に向かって2kmの距離ですので徒歩で25分ほどです。日比谷公園は、ただの広場ではなく、大人も楽しめる食のイベントなども開催していたりします。日比谷公園でご興味のあるイベントが開催されるときには汐留駐車場に駐車していただき、ゆっくりとお散歩してお腹を空かせてからイベントを楽しまれてはいかがでしょうか。オクトーバーフェストなどのアルコール提供型のイベントは、ご自宅から電車等でお願いいたします。

また、日比谷公園の北西部にある三笠山の隣には、1952年にダグラス・マッカーサーの提案でアメリカ市民の有志から贈られたという、アメリカ・フィラデルフィアにある「リバティベル」のレプリカである自由の鐘が設置されています。

本場のリバティベルは、アメリカ合衆国の「独立宣言」の際に打ち鳴らされた自由の象徴です。レプリカではありますが、近年修復され、正午には実際に鐘の音が鳴り響いています。古くから霞が関界隈にお勤めの方でも、修復されたのが2011年のことなので鐘が鳴るようになったことにまだ気づかれていないという方もいらっしゃるかもしれません。日比谷公園に行かれる際はぜひ正午前に到着するように行かれてみることをおすすめいたします。

また、日比谷公園の目の前の皇居外苑もおすすめスポットです。上の画像の桜田門は、江戸城の佇まいを残す城門ですのでぜひ一度は見学しておきたい場所になります。この桜田門のライトアップは、レインボーブリッジと同じ照明デザイナーの石井幹子さんによる演出になります。外側の高麗門(こうらいもん)と内側の渡櫓門(わたりやぐらもん)の二重構造になっていて、桝形門を形成しています。門をくぐった先にある皇居外苑は、日中も緑が美しいのですが、日没後も丸の内のビル群がニューヨークのマンハッタンのような夜景が眼前に広がります。筆者イチ押しの撮影スポットになります。

モデルコースその2「パーキング×都営大江戸線」

(筆者)「汐留駐車場」に駐車して、都営大江戸線に乗って六本木・麻布エリアに行ってみませんか。

日比谷公園に続いて東京で感じる仙台は、麻布にございます。汐留駅から都営大江戸線に乗っていただき、六本木駅に向かいます。日比谷公園からは日比谷線で六本木駅に行くこともできます。六本木駅の地上に出ますと、六本木通りと外苑東通りとの交差点に出ます。お散歩上級者は汐留からでも歩いてしまえる距離ですが、無理はせずに鉄道もご利用ください。大江戸線というと、都心部に詳しい方は深いところを走っているから地上に出るのが苦手だという方もいらっしゃるかと思いますが、路線名に大江戸を冠しているとおり江戸時代からある街をつないでいる路線になるので、沿線は、江戸時代を感じる街ばかりです。お散歩したいけれど、どこに行こうか迷うときは、大江戸線沿線の街を辿ると魅力的な街が見つかるのではないかと思います。そんな大江戸線のうち、ここで紹介させていただくのは六本木・麻布エリアになります。

先ほどの日比谷公園の伊達家の上屋敷の西側には、長州藩の有力大名毛利家の上屋敷もありました。都心部で毛利家の名残があるのは、日比谷公園付近よりも画像に映っている「六本木ヒルズ 森タワー」様や「東京ミッドタウン」様あたりを思い浮かべる方も多いのではないかと思います。三矢の訓でも有名な毛利元就の孫、秀元が甲斐守となり、麻布日ヶ窪の地(現在の六本木六丁目他)に上屋敷を設けました。「六本木ヒルズ」様の敷地内にはその大名屋敷の庭園を再現した毛利庭園が整備されています。「東京ミッドタウン」様の隣にある港区立の檜町公園にも萩藩毛利家の下屋敷跡があります。

まずは、「六本木ヒルズ」様の敷地内にある毛利庭園を見学してから、続いてテレビ朝日通りを元麻布方向に進んでいきます。仙台藩には、日比谷公園の上屋敷のスペアとなる下屋敷が南麻布にありました。この南麻布の下屋敷があったところは、現在、駐日大韓民国大使館がある場所から南側一帯であったようで、その名残で「仙台坂」という坂道がございます。その下屋敷の敷地面積は21,293坪余といいますからかなり広大なものであったようです。

「仙台坂」に行くには、六本木のけやき坂とテレビ朝日通りの交差点を元麻布方面に進み、名門麻布中学校・麻布高校の前を通り、さらに駐日大韓民国大使館方向に進んでいきます。ちらちらと東京タワーも見えるこの道を歩いていると、六本木と麻布の街に詳しくなれたと思わせてくれます。

名門麻布学園の校門です。ここまで大江戸線の六本木駅から10分ほどです。

さらに400mほど進んで、港区麻布運動場を過ぎたあたりの仙台坂上交差点から画像中心の麻布通り方面に向かってなだらかな下り坂が続いているのが見えてきます。「仙台坂」から麻布通り方面を見た画像ですが、坂の途中には「仙台坂」の説明も建てられています。

麻布界隈は、各国の駐日大使館が多くある街ですが、「仙台坂」の途中には駐日大韓民国大使館(画像左の国旗を掲揚する旗ポールが建つ敷地)があります。多くの大使館の入口前には、各国が誇る観光名所等のPRが掲示されていることが多いのですが、ここ韓国大使館前には、「ウ・ヨンウの榎(えのき)の木を見に来てください」と、韓国の人気ドラマの「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」に登場する榎の木の聖地巡礼を提案するPRポスターが掲出されています。

以前、ここを歩いたときには韓流ドラマブームの先駆けとなった「冬のソナタ」バージョンだった記憶があるのですが、2025年1月1日時点では「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」バージョンに変っていました。筆者もお気に入りのドラマの聖地ですから行ってみたい気もしています。このドラマは、シリアスな法律問題を自閉症スペクトラム障がいのある女性弁護士(ウ・ヨンウ)が痛快に解決に導いていくストーリーに韓流ドラマお決まりのシンデレラ的な恋愛要素を織り交ぜつつ、主役のウ・ヨンウ弁護士を支えてくれる幼馴染や弁護士事務所の同僚との関わりをコメディタッチで描いた作品です。韓流ドラマ未体験の方でも入門編としてお薦めできるドラマのひとつです。

「仙台坂」を下りきると首都高2号目黒線の高架道路が眼前に見える交差点に出ます。この交差点の先に続く道には古川に架かる「にのはし」という橋があります。首都高速の一の橋ジャンクションから少し上流側に架かる橋で、古川にはこうした数字が付番された橋が一の橋から上流に向かって五の橋まで架橋されています。

二の橋を渡った先は、都立三田高校に向かって上り坂になっているのですが、この坂の名前は「日向坂」と書いて「ひゅうがさか」と読む坂道です。この坂道は、江戸時代前期、坂の南側に徳山藩毛利日向守の屋敷があったことから命名されたようですが、この坂道がアイドルグループ「日向坂46」こちらは「ひなたざか」の由来となっている模様です。

日向坂46は、2019年2月11日に「けやき坂46(ひらがなけやき)」から改名したグループですが、六本木方面から歩いてくると、「けやき坂」から「仙台坂」、「日向坂」と1本道でつながっていることに気づきます。本当の読み方はひゅうがですが、ひなたの方が字画数的によいらしく「ひなたざか」というグループ名になったようです。筆者の世代ですと「日向(ひゅうが)」だとキャプテン翼のライバル選手日向小次郎を思い出してしまいますから、ひなたと読む方がかわいらしいので正解ですね。

漢字の「欅坂46」もいつの間にか改名されていて、現在は「櫻坂46」として活動されています。由来は六本木のけやき坂に並行しているさくら坂のようですが、都内の坂道マニアの筆者は、渋谷のセルリアンタワー南にある、ぐねぐねとしたさくら坂が由来かと思っていたところ、日向坂も櫻坂も乃木坂も推している熱心なアイドルファンの職場の若手社員に、「それは違うんですよ」と指導されてしまう筆者なのでした。渋谷のさくら坂かと思ったのも、欅坂46の代表曲のひとつ「サイレントマジョリティー」のMVの最後でメンバーが一列に整列している坂道が渋谷のさくら坂だから原点回帰でもされたのではないかと勝手に想像していたのですが、少々違っていたようです。

教えてくれた若手社員は、この日向坂の先にある都立三田高校のOBだけに坂道アイドルには厳しいのです。銀座一丁目駐車場のブログで九州の宮崎まで日向坂46のイベントに参加しにいったという社員も彼です。

「日向坂」から「仙台坂」方向を振り返りますと、首都高2号目黒線の高架下、麻布通り、そして古川が流れるあたりがもっとも窪んでいることが分かります。都内には、こうした、すりばち状の坂道がたくさんあるのですが、坂の上の高台には大名の屋敷が多くあり、坂の下には商人などが住む町が形成されていたという特徴があるようです。江戸時代の大名屋敷の跡地を駐日大使館の敷地として割り当てられた国が多いことから、結果的に駐日大使館は、高台にあるという構図になっているようです。筆者のお気に入りの坂道は、赤坂の国道246号から赤坂通りに続く道にある「薬研坂(やげんざか)」という坂です。

画像の日向坂をのぼった頂の先には都立三田高校と迎賓館のような綱町三井倶楽部様があり、その間の道は、綱の手引き坂という下りの坂になっています。この道の突き当りは国道1号線で、交差点から左の方向に目を向けますと東京タワーのてっぺんから足元まで全体を収められる写真が撮れるスポットになっています。ここから北東の方向に3kmほど歩きますと、そのまま汐留駐車場に戻ることができます。国道1号線と首都高都心環状線とが交差する赤羽橋から再び都営大江戸線に乗りますと、電車で汐留に戻ることもできます。お天気がよければそのまま歩いて汐留でもよいくらいのお散歩距離です。

モデルコースその3「パーキング×徒歩」で忠臣蔵の足跡をたどる

続いてのモデルコースは、忠臣蔵赤穂浪士四十七士の足跡をたどるお散歩コースです。

汐留通りの日本テレビ様の北口付近にある案内「江戸時代の仙台藩上屋敷表門跡」には大変興味深い内容が記されています。

『元禄十五年(1702)十二月十五日、本所吉良邸において、主君浅野内匠頭長矩匠の仇討ちを成し遂げ、その墓所高輪泉岳寺へ向かう赤穂浪士は、この場所で粥のもてなしを受けたといわれる。あたかもレトルト食品のように瞬く間に作られた粥は、仙台名産の仙台糒(うるち米を蒸して乾燥させた保存食)であった。』との記載があります。

吉良邸のあった本所は、現在の両国付近で、吉良邸跡も史跡として残されています。そこから赤穂浪士(四十七士)は、永代橋や銀座、汐留を経て泉岳寺(山手線高輪ゲートウェイ駅の近く)まで移動したようです。お散歩の上級者の方は、汐留から両国まで大江戸線で行き、吉良邸跡を確認してから歩いて永代橋、銀座を歩いてここ汐留に戻ってくるというコースもありますが、今回ご紹介するコースは、お散歩初心者でも無理なく歩けるコースです。仙台藩士から粥を振舞われた汐留からスタートして、赤穂浪士の足跡をたどるお散歩コースとなります。

汐留駐車場に駐車していただいたあと、浜離宮恩賜庭園との間に新設された環二通りを北に進みます。このとき浜離宮恩賜庭園側の歩道を進むのがおすすめです。鉄道のガード下をくぐり抜けますと、国道15号線(第一京浜とも呼ばれます)に出ます。この国道が江戸時代に整備された日本橋を起点とする東海道とほぼ同じルートで、日本橋から銀座の区間は中央通りと呼ばれる道になります。昔の東海道にあたる国道15号は、ここから先に進んでいくとお正月恒例の箱根駅伝のコースと一部重なる道で、環二通りとの交差点には、住所は東新橋ながら日比谷神社という歴史ある神社が鎮座しております。

この交差点をひたすら下り方面(京都方向)に進んでいきますと、やがて浜松町を過ぎ、首都高都心環状線と交差します。さらに進みますとJR山手線と並走するようになり、JR田町駅前に出ます。この辺りから箱根駅伝の1区のコースと重なり、駅伝では蒲田の先の六郷橋を渡り鶴見中継所を目指すことになります。

JR田町駅まで歩いたらゴールは目前です。山手線のJR田町駅の次に出てくるのはJR高輪ゲートウェイ駅です。このゲートウェイという意味は、古くから東海道が通じ江戸の玄関口として「高輪大木戸」(Gateway)があったことに由来しているそうです。 カタカナ表記ですが、歴史を重んじたお名前です。

下の画像は開発が進む高輪ゲートウェイ駅から白いつり橋のレインボーブリッジ方向をみたものです。

ライトアップされている時間帯に行きたいと思うロケーションです。

JR山手線高輪ゲートウェイ駅の展望デッキからレインボーブリッジ方面を撮影

国道15号線の高輪ゲートウェイ駅前の泉岳寺という名前の交差点を右に入って行くと泉岳寺の入口が見えてきます。泉岳寺の中門を入ると立派な山門が続いて見えてきます。

泉岳寺の境内の左奥には、赤穂浪士の主君浅野内匠頭のお墓があり、その隣に赤穂浪士四十七士のお墓もあります。訪問した日は2025年1月1日でしたが、忠臣蔵の話を知っているのかどうかわかりませんが、外国人観光客の姿も多く見られました。同行していた日本人のガイドさんが外国人観光客に「切腹」の説明をするのに苦労されていたのが印象的でした。

泉岳寺では、浅野内匠頭の墓前に吉良上野介の首を置き、宿願の達成を報告したようです。その報告の前に境内の井戸で討ち取った吉良上野介の首を洗ったと伝えられる首洗い井戸も残っています。リンク先には忠臣蔵のあらすじも載せてありますのでよくご存知の方も忘れてしまったよという方も史実として確認されているエッセンスだけを記載しておりますのでご覧いただけますと幸いです。

この泉岳寺は、徳川家康が幼年、身を寄せた今川義元の菩提を弔うために、江戸城近くに創建したのが始まりだそうです。愛知県に住んでいた時期がある筆者にとってはこの泉岳寺創建の歴史に触れ、感じることが二つありました。一つ目は、徳川家康は、思っていた以上に義理堅い人物だったのだなということです。

徳川家康は、愛知県の東部に位置する岡崎城を拠点として三河を治めていた松平家の長男(幼名:竹千代)でしたが、その東に隣接するのは静岡県静岡市を拠点とする今川家、西は愛知県西部の尾張の織田家に挟まれていたので、わずか6歳で竹千代は人質に出されます。最初は織田信長の父である織田信秀のところで人質生活を送ることになりましたが、竹千代の父が亡くなってからは、現在の静岡市の今川家に移って人質生活を送ります。まだ幼かった竹千代は、今川家に大事に育てられたそうです。その間、岡崎城は、竹千代が大きくなるまで今川家の支城扱いとなり今川家の家臣が城代となり三河を静岡からリモートで支配していた形になります。その時の恩をずっと忘れずに戦国の世を駆け抜けていたのかという思いがいたしました。

二つ目は、今川義元といえば何と言っても桶狭間の戦いです。織田信長軍と今川義元軍が戦った合戦で、2万5千人の大軍を率いて尾張に侵攻した今川義元に対し、尾張の織田信長は僅か4千人ほどの兵力で戦い、結果として織田信長軍が今川義元を討ち取ったという有名な戦いです。名古屋市の南部緑区には国道1号線沿いに桶狭間古戦場跡地という場所があります。この戦いは、東海地方を制圧していた今川家が没落し、織田信長が尾張を完全統一したうえ畿内制圧へと台頭するきっかけとなった戦いでしたが、もしもこの圧倒的戦力差の状況下で織田信長によるジャイアントキリングが成功していなかったらと考えると、その後家康は天下人となり得ただろうか、江戸幕府を開府という歴史もなかったのではないかと、歴史にタラレバを語っても仕方ないと思いつつも歴史の不確実性のようなものを感じてしまうのでした。泉岳寺の創建の歴史に触れ、そんな思いがしたのでした。

江戸時代といえば弊社首都高と関係する街道の整備が進んだ時代でもありました。特に今回のコースでご案内いたしました日本橋を起点とした東海道は、全国の大名の過半にあたる146もの大名が参勤交代の際に利用したようです。泉岳寺最寄りのJR高輪ゲートウェイ駅は、2025年3月下旬にTAKANAWA GATEWAY CITYがまちびらきとなりますので新しい街をお楽しみいただき、お戻りは現代の東京の入口である高輪ゲートウェイ駅から新橋駅まで山手線でお戻りになってはいかがでしょうか。

モデルコースその4「パーキング×徒歩」で浜離宮へ

次にご紹介するのは、汐留駐車場の隣にある大名庭園で、汐留を語るうえでは不可欠な「浜離宮恩賜庭園」に向かうコースとなります。

環二通りに面する庭園入口である大手門前の画像になります。画像の人物は、「汐留駐車場」の所長の榎本になります。駐車場や周辺の地理のことで分からないことがございましたら駐車場スタッフにお訊ねください。ご利用お待ちしております。

浜離宮恩賜庭園は、風光明媚な庭園で、本ブログをお読みの皆様も訪れたことのある場所かもしれません。庭園の東側を縁取る築地川に架かる庭園の大手門橋の手前にある入口案内になります。浜離宮恩賜庭園は、徳川将軍家が所有した江戸内における最大級の大名庭園で、面積は25haもあります。東京ドームが4.6haですから5個分以上の大きさになります。浜離宮恩賜庭園をご利用のお客さまは、「汐留駐車場」の駐車料金の提携割引もございますので駐車券を忘れずに庭園までお持ちいただき庭園の事務所でスタンプを駐車場駐車券に押印してもらいまして、駐車場地下1階北側A出入口料金所(管理事務所)にお持ちください。

春の音がだいぶ聞こえてくるようになりました。浜離宮恩賜庭園内の花々もそろそろ咲き出す季節です。もともと浜離宮恩賜庭園は、甲府藩の松平綱重が拝領した屋敷地です。詳しくはリンク先でご説明させていただきましたのでご覧いただけますと幸いです。松平綱重の死後、この庭園を引き継いだ6代将軍家宣(1709~1712)の時に名称を「浜御殿」とし、その後160年間将軍家の別邸として利用されました。家宣はこの浜御殿で天皇の勅使として江戸を訪れた公家たちを度々接待したようです。茶屋で池を見ながら和歌を詠み、池に船を浮かべ音楽を聴き、庭園内の水田で田植えの様子を見せたそうです。誠に雅な世界です。また、マツケンサンバ、暴れん坊将軍でおなじみの第八代将軍徳川吉宗の時代には、浜御殿の敷地を利用してサトウキビや薬草を栽培したり、狼煙の実験や西洋騎馬術の訓練を実施したりしたほか、中国の商人から献上された象を飼育した時期もあったようです。この「浜御殿」は、来訪客の期待感を高めるため、庭を隠すように浜御殿の庭に入る門から庭に通じる道があえて細くなっていました。1867年、第15代将軍の徳川慶喜が「政権を朝廷にお返しする」と発表したいわゆる大政奉還と一連の明治維新ののちに「浜御殿」から「浜離宮」と名前を変えました。

終戦直後の昭和20(1945)年に、東京都に下賜され翌年開園したのが現在の浜離宮恩賜庭園となります。

続きましては、前編の最後のモデルコースのご紹介となります。

モデルコースその5「パーキング×徒歩」で汐留の地名の由来をたどる

モデルコースその5でご紹介するお散歩コースは、汐留の地名の由来をたどりながら赤坂日枝神社様までお散歩するというコースです。汐留という名前から想像されるとおり、汐ですから由来も海に関係することだろうということは多くの方が想像されることだと思います。

新橋駅近くの外堀通りに、首都高速とも関係の深い東京高速道路(いわゆるKK線)の「土橋」という入口があります。この土橋の近くには江戸城の外堀と海を仕切る堰が設けられていました。

今年の4月5日20時をもって廃止されることが決まっているKK線の土橋入口付近です。後方に見えている静岡新聞・静岡放送様の東京支社ビルは、濃い茶色の円筒形のコアから箱状のオフィスが張り出すという個性的な形状で、「世界のタンゲ」とも呼ばれた有名建築家の丹下健三さんの設計による建物です。この建物も本ブログの冒頭に登場した中銀カプセルタワービルと同じく、メタボリズムと呼ばれる新陳代謝を意味する思想に基づく建物です。

丹下健三さんは現在の東京都庁舎のほか、代々木第一体育館、建築界隈の方々からも人気のある、首都高5号線下りの護国寺付近から建物の先端だけが見えている文京区関口の「東京カテドラル聖マリア大聖堂」といった屋根の構造に特徴のある建物など、たくさんの有名建築物の設計をされています。

長年首都高速の連結路としての役割を担ってきた東京高速道路株式会社線(KK線)は、廃止されることが決まっていますので、土橋入口の姿を記憶に留めながらお散歩してみるのはいかがでしょうか。土橋入口の脇に取り付けられている交通規制のたくさんの標識は、一瞬で読み取れないくらいの情報量がある珍百景です。

土橋入口ランプの様子です。

当時あった堰の様子は今となってはその姿を確認することはできませんが、この堰により、汐留川の水(海水)が外堀に入らなくなり、汐の干潟が堀で止まる=「汐留」という地名が生まれたのだそうです。

では一体なぜ外堀と海を仕切る堰が必要だったのでしょうか。最近、汐留にできた新しい道路の環二通りを赤坂方面に進んでいったところにその答えがございます。

汐留から赤坂って歩けるの?と思われるかもしれませんが、環二通り(地上部の愛称は、「新虎通り」といいます。)は2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックの選手村とスタジアムを結ぶ重要な道路の一部として位置付けられ、道路を賑わいの場として活用する「東京シャンゼリゼプロジェクト」も展開されるなど、新しい道のうえ、歩行者に優しい道なのでとても歩きやすいです。昭和の大ヒット歌謡曲にロス・インディオスとシルヴィアのデュエットによる「別れても好きな人」という曲があります。昔の曲ですがいろいろな方がカバーしていて、令和になった今でも筆者がよく行く赤坂の立ち食いそば店で流れてきます。歌の歌詞に聞き流せない部分があり職業柄つい聞き入ってしまいます。詳しい歌詞を書くわけにはいきませんが、お話としては、別れた二人が渋谷で再会し、雨が降るなか、青山、赤坂まで歩いてきて赤坂で昔のようにお酒を飲むという大人の歌です。でもこのお二人、一体どれだけ歩くのだろうかと毎回思いながら蕎麦をすすっています。歌の1番だけでもよく歩く二人だなあと感心するのですが、2番の歌詞はさらに驚く距離を歩くことになります。歌のタイトルは「歩くのが好きな人」なんじゃないかと思ったりもしますが、昭和なサウンドがとても沁みる名曲です。

銀座線の駅間はそれほど距離がないので駅数ほどには距離がないのです。新橋から赤坂見附までは、途中虎ノ門駅、溜池山王駅の二駅挟んでも距離は3kmあまりです。健康のためにはほどよい運動の距離かと。ちなみに渋谷から赤坂は、4kmほどの距離になります。

環二通りで車が走る築地虎ノ門トンネルの新橋オン・オフランプを過ぎますと、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様まで広々とした歩道が続きます。都内で初めて「歩行者利便増進道路(ほこみち)」として利便増進誘導区域に指定された道だけはあります。自動車は「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様の地下を走るトンネルを通りますので地上部は、自動車交通が少なく静かな通りです。将来的にはもっとおしゃれな通りになっていくことが期待されます。

この環二通りと交差する赤レンガ通りとの交差点の手前には、謝罪手土産の必須アイテムとも言われている「切腹最中」で有名な御菓子司 新生堂様がございます。こちらのお店は、先ほどのモデルコースの泉岳寺に眠る忠臣蔵の浅野内匠頭が刃傷事件後に預けられた陸奥一関(現岩手県)藩主田村右京大夫の上屋敷跡に位置することから、腹の開いた最中から餡がはみ出しそうな名物「切腹最中」が販売されております。餡の中には求肥が隠れていて謝罪の手土産としてだけでなくお茶のお供に最適です。藩の屋敷に預けられて沙汰を待つというのは現代でいえば確定判決が出るまでの間、刑事施設に入れられるようなものです。翌年、吉良邸に討ち入りした赤穂浪士も複数の江戸屋敷に振り分けられ預けられました。

新生堂様には切腹最中の他にも「陣太鼓どら焼き」や「義士ようかん」など、忠臣蔵の物語をモチーフとした魅力的な商品が多数揃っています。日曜・祝日はお休みとのことです。

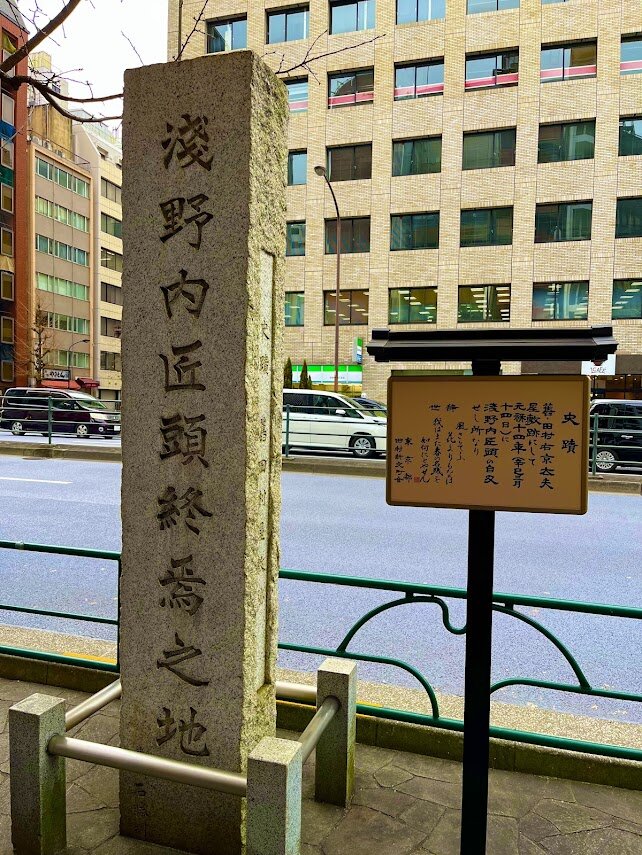

お店から150mほど環二通りを進んでいくと地下に都営三田線が走る日比谷通りとの交差点があります。日比谷通りを左に少し進んだところには「浅野内匠頭終焉の地」と書かれた石碑が歩道に立てられております。この碑は1940年建立といいますから、戦時体制の最中に建立されたということになります。忠臣蔵のストーリーがずっと日本人の心に深く刻まれていたことを伺い知ることができます。

環二通りに戻りますが、この環二通りは、立体道路制度を活用して再開発が行われた「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様の下をトンネルで抜ける道路としても知られています。汐留方面から「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様をトンネルで抜けた先で桜田通りと交差します。桜田通り側から新橋方面を見た築地虎ノ門トンネルの入口(近景と遠景)になります。下の画像ではトンネルの上部に「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様がそびえ立っているのがわかります。

トンネルを抜けた先の交差点は、桜田通りですが、歩行者は、このトンネルから少し東京タワー方向に進んだところの虎ノ門三丁目交差点に出ます。虎ノ門三丁目は、映画「always三丁目の夕日」とその続編のシリーズを通して描かれた夕日町三丁目の舞台になります。本作の劇中に度々登場している路面電車は、この桜田通りを走っていた路面電車(飯田橋から赤坂見附、虎ノ門、赤羽橋、泉岳寺前を経由して品川駅前までの路線)ではないかと思われます。

さて、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」様を過ぎてさらに環二通りを先に進んでいくと、特許庁の前の赤坂一丁目で外堀通りと交差します。この辺りも歩道が広いのでとても歩きやすいです。

外堀通りを左折して300mほど西方向に進んでいくと、「溜池」という都心部の街路の青看板でよく見かける有名な交差点に出ます。この交差点では、交差する六本木通りの上部に首都高都心環状線が走ります。

この「溜池」って何かなと思ったりもします。この溜池は、江戸時代、江戸城防備の役割である外堀の一部であったと同時に、急速に都市化が進んだことにより江戸の人口が増加し、城下町の南部地域への飲み水の供給が追いつかなくなっていた水不足を補うための上水ダムとして作られた人口の池だったようです。その大きさは上野の不忍池よりも大きかったといいます。当時、江戸の上水は、井の頭公園の池などを水源とする神田川の水を取水する神田上水が整備されていましたが、江戸の土地が海側にも拡張していくなかで飲み水が不足するようになり、この「溜池」が作られます。意外に思われるかもしれませんが、実は、桜の名所として知られる千鳥ヶ淵や牛ヶ淵も上水の確保のためにつくられた人工的なものになります。

溜池も千鳥ヶ淵も本ブログを執筆している筆者の職場から近いのですが、溜池にはNTTドコモ様の本社もあり、今ではかつてそこに大きな池があったとは思えないような街に変貌しております。確かに外堀通りに向かって勾配のきつい坂道が複数あるので、先ほどの溜池交差点から赤坂見附の交差点にかけての外堀通りは、全体的に窪んだ土地であったのかなという印象はあります。先ほどのKK線の土橋付近に堰(汐留)を設けた理由は、この飲み水用の人工池(溜池)に海水が混じらないようにするためだったようです。1606年に家康に恩義を感じた和歌山藩主浅野幸長の家臣矢島長雲が、現在の特許庁前交差点附近に堰を造って水をせき止めたのが本格的な溜池の始まりで、溜池の堤には、家紋である榎(えのき)を植えたようで、現在の六本木通りからアメリカ大使館前までの上り坂を榎坂というのは、このことに由来するものだそうです。この溜池は、その後、多摩川を水源とする玉川上水が新たに整備されることとなりその役目を終えることから徐々に埋め立てが始まり、農地などに転用されることになったようです。溜池でも榎が登場です。赤坂の榎坂を見に来てくださいとPRしないといけなくなりました。

六本木通りからアメリカ合衆国大使館、虎ノ門病院方向に向かう榎坂の様子です。

画像の右手にアメリカ合衆国大使館があり、道の先の方に共同通信会館様、虎の門病院様、そして「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」様の姿を確認できます。画像の背中方向の六本木通りを挟んだ反対側には赤坂福榎商店街という榎坂に由来する名前の商店街も形成されております。

アメリカ合衆国大使館は、この榎坂のほか、新榎坂、霊南坂といったの坂道に囲まれております。アメリカ合衆国大使館の敷地側の歩道は警備のため、常時通行が規制されていますので遠回りでも画像のように左側の歩道を歩くことになります。霊南坂は、江戸時代のはじめに、徳川家康、秀忠、家光が信頼した嶺南(れいなん)という僧侶が、ここに「嶺南庵」というお寺を建てて住んでいたのが由来であるそうです。これが「霊南」と字を変えて坂の名前として残っているようで、「嶺南庵」は、その後、高輪に移り「東禅寺」と改名したそうです。ちなみに霊南坂にある赤いレンガ造りのプロテスタント教会の霊南坂教会は、山口百恵さんと三浦友和さん、郷ひろみさんと二谷友里恵さんはじめ多くの著名人が挙式された教会としても有名です。霊南坂教会の近くにある桜坂は、桜の季節になると道路の上に桜のアーチが架かるカメラ好きの方には有名な撮影スポットです。

溜池の交差点に戻りまして、六本木通りの溜池交差点付近を見ると、霞が関方向からの首都高が地下から高架に切り替わる地点でもあるので少し分かりにくいかも知れませんが、交差点あたりが全体的に窪んだ土地であることがこの画像からもわかるかもしれません。画像中央のやや上に見える木々があるところは、首相官邸になります。

東京メトロの地下鉄駅にある「溜池山王駅」の山王とは、山王さんと親しまれてきた赤坂の「日枝神社」様のことで、鎌倉時代に創建され、その後、1478年に太田道灌が江戸城内に改めて「日枝神社」を祀り、江戸の繁栄の礎を築いたとされています。徳川秀忠の時に隼町(国立劇場付近)に遷りましたが、1657年に、江戸時代最大の大火事とも言われる明暦の大火に見舞われ、社殿を焼失します。その2年後、現在の地に再建され、令和の今でも都内で事業をしている会社やお店、都内にお勤めの方々などから崇敬を集めている東京を代表する神社です。新年になると足の踏み場もないくらい多くの方々が参拝に訪れます。筆者はいつも少し時期をずらして参拝するようにしています。

赤坂の外堀通りを歩いているととても大きな白い鳥居が視界に入ってきます。本殿は長い階段を上った先にあるのですが、階段脇には参拝者用にエスカレーターも設置されていますので安心して参拝することができます。ここは、夜には星がよく見えたことから「星ヶ岡」と呼ばれていた時代もあったといいますから、本殿のある高さまで登って赤坂の夜空を見上げて、溜池のあった時代に思いを巡らしてみるのもいいかもしれません。

山王日枝神社様の鳥居です。

エスカレーターを上がりきると見覚えのあるポップなイラストが掲示されていました。このカラフルな色使いと80年代に流行したトラッドファッション。そうです、イラストレーターのわたせせいぞうさんによる「ハートカクテル」風のイラストが参拝者を出迎えてくれます。きっと世代を問わず、海岸沿いの道を赤いオープンカーでドライブする世界観を一度はご覧になったことがあるのではないでしょうか。日枝神社様の社殿の赤が鮮やかに描かれ、ハートカクテルの色使いとも重なるところがあります。

赤坂界隈まで車でお越しになると、平日日中の最大料金が三千円を超えてしまうところが多いですから、お車を汐留駐車場に駐車いただき、新しくできた道の環二通りを散歩するつもりで歩いてくるのも楽しいかもしれませんし、無理せずに東京メトロの新橋駅から溜池山王駅まで地下鉄銀座線で往復してもお釣りが出ますので赤坂界隈に用事がある方は汐留駐車場のご利用も併せてご検討いただければ幸いです。

この画像は、日枝神社様の本殿と同じ高さのところから赤坂通り方向を見たものです。画像右下の道を画面奥の方に進んでいくとTBS本社様の脇を抜けて乃木坂エリアに出ます。外堀通りに設置されている青看板では、右折方向に「原宿」という地名が案内されています。赤坂通りの先は乃木坂を経て、青山霊園の中を抜けて表参道の交差点に出る道ですので、どんどん先に進めば確かにJR原宿駅にも行けますが、ここでは、もう少し手前の「乃木坂」や「青山」せめて「表参道」くらいを案内するのでもよいのではないかと筆者は思うのでした。

以上、汐留駐車場からお散歩コースを5ルートご紹介させていただきました。駐車してからそんなに移動するかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際のお客さまのなかには、汐留駐車場から晴海や豊洲の方にお出かけになられる方もいらっしゃいますし、また、浜離宮恩賜庭園の隣の竹芝桟橋から東京都のセブンアイランド(伊豆七島)に向けて就航している東海汽船様などの船に乗って、泊りがけでダイビングなどにお出かけになる方もいらっしゃいます。東海汽船様などで船旅をされる場合には更にお得な提携割引もご用意しております。

今回ご紹介させていただいたお散歩コースはまだまだ近場の観光ルートでございます。入庫後24時間以内の最大料金をご活用いただければ決して極端な事例ではないかと存じます。目的地に横付けできる駐車場に駐車できればベストかもしれませんが、それは駐車料金と引き換えとなってしまいます。本ブログを通じて汐留駐車場を起点とした観光の可能性を感じていただけたらと思います。

今後も汐留駐車場を起点とした観光事例をご紹介していきたいと思いますので楽しみにしていただけたら幸いでございます。もちろん汐留エリアでショッピングなど、短時間のご利用も大歓迎でございます。

大政奉還により江戸時代が終わると、汐留の仙台藩の上屋敷の敷地も明治政府に収公されることとなり汐留の景色も大きく変わることになります。

汐留エリアにおいて約200年間続いた仙台藩の上屋敷の歴史が終わりますと、明治政府に収公されたあと、地ならし工事が始まり、仙台藩上屋敷の痕跡は、文明開化の象徴である鉄道の新橋駅等の下に埋もれていくのでした。この後の汐留の歴史はブログの後編にてご紹介いたします。

【取材協力】(五十音順)

・株式会社森ビル 様

・皇城の鎮 日枝神社 様

・新生堂 様

・仙台市文化観光局観光課 様

・日比谷公園 様