見沼たんぼ

首都高ビオトープ

見沼たんぼ首都高ビオトープとは?

埼玉新都心線の見沼たんぼ地区では、「自然共生型の新しい都市高速道路」を目指し、

貴重な緑地空間である見沼たんぼ地域の生態系を再生するため、

高速道路の高架下に延長1.7km、面積6.3haのビオトープを整備しました。

ビオトープ:その地域の様々な生き物たちが暮らす場所

自然共生型の

都市高速道路を目指して

埼玉新都心線の見沼たんぼ地域では、首都近郊に残された数少ない貴重な緑地空間である

同地域の生態系を再生するため、在来植物の中から樹種選定を行い、

見沼たんぼ地域で集めた種子を育てて苗木を生産・植栽しました。

また、地域の幼稚園児を招いての自然観察会や環境を学ぶ学生たちの現場実習を実施しています。

維持管理作業も地域の方々のご協力のもと進めており、

地域の自然との調和だけでなく、地域の皆さまに親しまれるビオトープを目指しています。

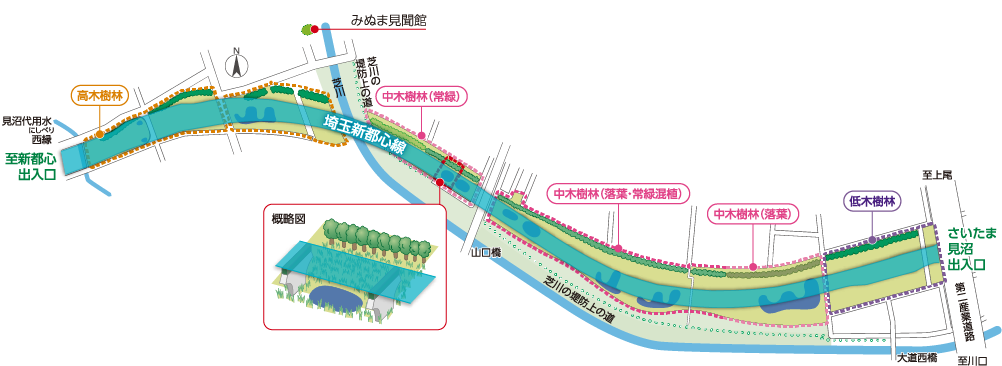

ビオトープ内をゾーン分けし、

それぞれの場所に適した樹木を植樹しています

ビオトープの管理

管理は原則として自然の遷移に任せているため、普段立ち入ることができません。

しかし自然の自己再生能力を活かしながら、モニタリング(定期的な調査)や、移植した草木をはじめとした

動植物の育成のための外来種の駆除等、最低限必要な管理を地域の方々のご協力のもと、行っています。

ビオトープの植物・動物

見沼たんぼ首都高ビオトープは整備後10年以上が経過し、これまでに400種類を超える植物が確認されています。

地域住民の皆さんと守り育てている植物の一部や活動について紹介するため「見沼たんぼ首都高ビオトープ植物図鑑」を作成しました。

この図鑑は「見沼たんぼ首都高ビオトープ 緑のボランティア」に執筆いただきました。

(絶滅危惧IB類)

(準絶滅危惧)

(準絶滅危惧)

(準絶滅危惧)

ダルマガエル

(準絶滅危惧)

(絶滅危惧IB類)

(準絶滅危惧)

(絶滅危惧Ⅱ類)

動植物の写真提供:公益財団法人 埼玉県生態系保護協会

column

ハンノキ・プロジェクト

埼玉県の蝶であり準絶滅危惧(埼玉県レッドデータブック)に指定されている「ミドリシジミ」を呼び戻す「ハンノキ・プロジェクト」を進めています。

ミドリシジミが好み、かつて見沼たんぼ地域に広く生育していた樹木「ハンノキ」をビオトープに植えることで、「ミドリシジミ」の生息環境を取り戻す、自然再生プロジェクトです。

周辺環境への配慮

高速道路本体でも周辺環境へ配慮した工夫を施しています

橋桁は、風景と調和するよう、なるべくなめらかに低く、背景の常緑樹の斜面林をイメージして濃緑色に塗装しました。

夜間に首都高の高架橋から漏れる明かりにより生き物へ影響を与えないよう、照明器具を箱に入れて道路両端の高欄の上(路面から約1mの高さ)に設置し、車の後方から道路面だけを照らすようにしています。

大雨時に高速道路の路面に降った雨水が、近くを流れる芝川に直接流れ込まないよう、ビオトープの地中には大きな水槽のような調整池を整備し、見沼たんぼの遊水機能の一部を補っています。