(筆者)

前編、後編に引き続き銀座の南東に位置する

「汐留駐車場」を起点とした観光をご案内いたします。

今回は、湾岸エリア特集になります。

汐留駐車場にお車を駐車いただき、レインボーブリッジをはじめとして、

東京観光を代表するエリアのひとつであるお台場等の

湾岸エリア方面にお出かけになる観光パターンを主にご紹介していきたいと思います。

これまでのブログでは筆者が撮影した画像でご紹介してまいりましたが、

今回の湾岸エリア特集では、湾岸エリアの魅力をより臨場感をもってお伝えできるように、

弊社の構造物やイベント開催時などに撮影をお願いしております、

居木陽子(いきようこ)カメラマンに撮影をお願いいたしました。

今回は、湾岸エリアのどこに行くかという観光の視点のほか、

プロカメラマンが切り取る写真の構図なども併せてお楽しみいただければ幸いです。

撮影日はあいにく大陸からの黄砂で遠くの視界が少し白んでしまう条件でしたので

空と海の色が出にくいという少し残念な条件下でしたが、

たくさんいい写真を撮っていただきました。

今回の旅は、まず、汐留駐車場からスタートし、

汐留駐車場の地上を走る海岸通りに沿って芝浦に向かい、

レインボーブリッジを徒歩でわたり、

お台場、有明、豊洲、晴海を経由して汐留にもどってまいります。

その間にある観光エリアをご案内していきます。

また、ブログの最後にはノベルティ配布のお知らせもございますので

最後までお楽しみいただければと思います。

~汐留駐車場の概要~

それでは最初にスタート地点の汐留駐車場の概要になります。

詳しくはこちらのサイトからご覧いただければと思います。 画像は、地下駐車場の地上を走る海岸通り下り側の入口になります。

画像は、地下駐車場の地上を走る海岸通り下り側の入口になります。

居木陽子カメラマンのプロフィール

1枚目の写真からプロカメラマンの腕を見せていただいたところですが、

居木陽子カメラマンのプロフィールを少しだけご紹介させていただきます。

2008年よりカメラマンとして活動。

インタビュー撮影、取材撮影(映画、病院、会社など)求人用サイト、

パンフレット(学校、介護,会社)、冊子、企業ホームページ撮影、料理撮影、

動物撮影、風景撮影、高速道路現場撮影などジャンルを問わずご活動中です。

今回は、随所に人物撮影をしていただいているのですが、

筆者が人物撮影するとアナ雪のエルサのように

被写体のモデルさんの表情を凍らせてしまう魔法をかけてしまうのですが、

居木カメラマンが撮ると被写体のモデルさんが自然な表情をみせてくれるので不思議です。

居木陽子カメラマンは、せっかく一眼カメラを持つなら、

マニュアルモード撮影で自分の好きな写真を撮ってみましょうといいます。

マニュアルモードでの撮影で大事なのは

シャッタースピード、絞り値(f値)、ISO感度の三つだけです、と。

シーンに合わせて自分の設定を見つけてしまえば

写真撮影がより楽しくなりますよ、とのことでした。

(筆者撮影)

後述しますシンフォニークルーズの広報ご担当の松山さんを撮影する

居木陽子カメラマンの後ろから筆者が撮影したものです。

このとき居木カメラマンが撮影していた写真も

このあと掲載しておりますので併せてご覧ください。

◆浜離宮恩賜庭園◆

汐留駐車場の第4階段から地上に出まして、

海岸通りを下り始めるとすぐに環二通りという比較的新しい道と交差します。

この環二通りの横断歩道を渡るとすぐに見えてくるのが

汐留駐車場PRブログの前編でもご紹介いたしました浜離宮恩賜庭園になります。

浜離宮恩賜庭園の歴史はこちらになります。

下の画像の入口は、環二通りとの交差点から

海岸通りを300mほど下り方向に進んだところにある

「中の御門(なかのごもん)」と呼ばれる出入口になります。

駐車場から近い大手門とどちらの方がお薦めということはありませんが、

恩賜庭園の隅々までごご覧になりたい方や初めてご来園の方は、

汐留駐車場に近い大手門からご入園されてはいかがでしょうか。

この「中の御門」からご入園される方は、浜松町駅から歩いてお越しになる方や、

浜離宮恩賜庭園のなかに目的の場所がある方が多いように思います。

こちらのお写真は、浜離宮恩賜庭園内のコスモス畑で、

9月から10月ごろ(夏の終わりから秋にかけて)見ごろとなります。

浜離宮恩賜庭園には季節ごとにいろいろな花が咲きますので年パスが欲しいです。

【入園料】

一般 300円

65歳以上 150円

(小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料)

※小学生以下のお子様は保護者のお付添が必要です。

【年間パスポート】

発行日から1年間ご利用いただけるお得なパスポートもございます。

一般 1,200円

65歳以上 600円

このコスモスの写真は、インスタグラムにたくさん素敵なお写真をポストされている

kyokoさん(インスタアカウント名@libra.a_)からご提供いただいたお写真になります。

◆竹芝エリア(東京ポートシティ竹芝歩行者デッキ)◆

とても大きな敷地の浜離宮恩賜庭園を過ぎて竹芝エリアに差し掛かると、

画像の高架道路の首都高都心環状線のさらに上空に

歩行者用の通路が架けられていることに気づきます。

画像中央を左右に走る高架道路が首都高速で、

そのさらに上を交差するように架かるガラス張りの歩道者デッキになります。

この歩行者デッキは、竹芝ふ頭の「東京ポートシティ竹芝」と

JR浜松町駅の橋上改札をつないでいます。

既存の首都高速道路の上空にこのように新たなデッキ等が架けられることは

非常に珍しく、建設に至るまでにはいろいろな調整があったといいます。

この歩行者デッキの建設プロジェクトやロケーションについては

工事を担当された鹿島建設株式会社様のHPで詳しく公開されておりますので、

ぜひ、こちらからこの珍しい大プロジェクトの詳細をご覧いただければと思います。

この大胆な建設計画を受け付けた弊社の担当者から話を聞きますと、

既に開通している首都高速の上空を通過する構造物を建設すること自体が

レアであるとのことです。

道路に限らず「道」とつくものの上空や地下に別の構造物を建設することは

なかなか条件が揃わないと難しいのです。

鹿島建設株式会社様のサイトにもありましたが、浜松町駅はご存知のとおり

空の玄関口でありますので、汐留駐車場にパーキングしていただき、

羽田空港から飛行機でフライトという際には、こちらの歩行者デッキから

東京モノレールの始発駅である浜松町駅を目指していただくと分かりやすいと思います。

歩行者用デッキを進みますと、浜松町駅の手前左手には旧芝離宮恩賜庭園もあります。

浜離宮恩賜庭園は、将軍家の縁戚である甲府藩藩主の松平綱重が拝領した

屋敷地にできた大名庭園が始まりでしたが、旧芝離宮恩賜庭園も、

東京に残る最も古い大名庭園のひとつです。

1678年に老中大久保忠朝が、将軍徳川家綱より拝領した土地に屋敷と

「楽壽園」という名の庭を作ったことが始まりです。

当時は海水を取り入れた潮入りの池であったため、

周囲を埋め立てられ淡水の池となった今でも、

砂浜など潮入りの池であった名残を楽しむことができます。

忠朝が小田原藩主であったことから、根府川山や中島などには根府川石が用いられ、

池を囲むように各所に配された石組は見どころの一つです。

明治期には宮内庁所管となり、西洋館が建てられ、

外国要人などのもてなしの場として利用されました。

関東大震災で建物や樹木のほとんどが焼失してしまいますが、

1924年1月昭和天皇のご成婚記念として東京市に下賜され、庭園の復旧と整備を施して、

同年4月に「旧芝離宮恩賜庭園」として一般に公開されました。

浜離宮恩賜庭園とこの「旧芝離宮恩賜庭園」の両方を訪れる場合は、

各庭園をそれぞれ1回ずつ入園できるお得な「園結びチケット」というチケットが

各庭園で販売されています。

入園は、同じ日でなくてもよいチケットなので

いつか両方の庭園に訪れたいという方にはお薦めのチケットになります。

旧芝離宮恩賜庭園のみの【入園料】

一般 150円

65歳以上 70円

(小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料)

旧芝離宮恩賜庭園のみの【年間パスポート】

一般 600円

65歳以上 280円

浜離宮恩賜庭園と旧芝離宮恩賜庭園の両方に入場できる【園結びチケット】

一般 400円

65歳以上 200円

使用期限はありません。

また、歩行者デッキから浜松町駅を過ぎてさらに進んでいきますと、

芝大門を抜けて、増上寺、芝公園や東京タワー、

さらには麻布台ヒルズ様のエリアに抜けることもできます。

浜松町駅を過ぎたところには、かつて日本一の高さを誇った時期もある

世界貿易センタービル(現在は2027年の開業に向けて建て替え工事中)がありました。

筆者も小学生の頃に、はとバスツアーで世界貿易センタービルの展望室に登って

足をすくませた思い出があります。

当時はビルに関する情報を入手するのも困難で、

世界貿易センタービルが何のためのビルなのかもよくわからないまま登っていました。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

◆竹芝エリア(竹芝ふ頭)◆

そして浜松町駅とは反対の海側に出ますと、そこは竹芝ふ頭エリアになります。 竹芝ふ頭の竹芝客船ターミナル前の中央広場には、

竹芝ふ頭の竹芝客船ターミナル前の中央広場には、

帆船をイメージしたマストが建っています。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

竹芝客船ターミナルは、

竹芝客船ターミナルは、

東京都のセブンアイランド伊豆七島・小笠原諸島への玄関口になります。

竹芝ふ頭再開発事業でオフィスビル、ホテル、レストランなどが

海上公園と一体的に整備されたので、海の景観を楽しみながら散策や食事などができ、

海に親しめる空間となっております。

2019年公開の新海誠監督のアニメ映画の「天気の子」の冒頭では、

主人公のひとりである男子高校生の「穂高(ほだか)」が謎の光を追いかけて

神津島の家を出て、都心にやってくるために乗船していた客船が到着し、

オカルト雑誌のライターをしている須賀という人物から困ったことがあればここにと

名刺を渡されるシーンはこの竹芝桟橋でした。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

◆竹芝エリア(東海汽船様「さるびあ丸」)◆

ボードウォークという竹芝桟橋の展望エリアに登ってみたところ、

運が良いことに船のカラーリングが特徴的な

東海汽船様の「さるびあ丸」が接岸していました。

○「さるびあ丸」について○

「さるびあ丸」は、総トン数6,099t、全長118m、全幅17m、

旅客定員:近海区域 693人、沿海区域(御蔵島まで)1,343人

※指定席733席という大型客船です。

主に東京~大島〜利島〜新島〜式根島〜神津島航路、

夏季の東京湾納涼船に就航しています。

画像の船の煙突(ファンネル)に赤に青十字が描かれているのは国旗ではなく、

煙突(ファンネル)マークといって、それぞれの船主の独自マークになります。

このデザインが東海汽船様のマークになります。

ノルウェー王国の国旗にも少し似ていますが、

船会社ごとに異なるデザインなので、どこの船なのか識別できるようになっています。

先ほどの「天気の子」で家出少年穂高が乗船してきた

大型客船もこの「さるびあ丸」になります。

「天気の子」以外にも伊豆七島が舞台となった

アニメ「ラブライブ!スーパースター!!」とのコラボ企画で

東京湾夜景クルーズという人気企画もありました。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

筆者がまだ3歳くらいの時の記憶ですが、

伊豆大島に竹芝からおそらく初代の「さるびあ丸」に乗船して

大部屋で雑魚寝しながら旅行した記憶があります。

現在では伊豆大島はセブンアイランドのなかでも近い島なので、

ジェット船も就航していて、日帰りで往復旅ができるようになっています。

東海汽船様の船旅をされた方は、

日帰りでもお得な汐留駐車場との提携割引がございますので

リンク先の提携割引の内容をご確認のうえご利用いただければと思います。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

こちらの写真もkyokoさん(インスタアカウント名@libra.a_)から

ご提供いただいたお写真になります。

伊豆大島の椿と河津桜とのコラボ写真です。

kyokoさんによると、この写真を撮影された時は、

竹芝からジェット船で片道2時間ほどの日帰り旅だったそうです。

あえて椿の背景の河津桜をぼかすことで椿の花が際立って見えます。

◆客船ターミナル以外の竹芝エリア(劇団四季様)◆

竹芝エリアには劇団四季様の劇場が三つございますのでご紹介いたします。

最初にご紹介するのは、四季劇場[春]様です。

旧・四季劇場の伝統と歴史を受け継ぐ劇団四季の新拠点として、

JR東日本様の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」内に

2021年にオープンした劇場になります。

こちらの劇場では、世界的大ヒットを記録したディズニーアニメの

『アナと雪の女王』を基に創作されたミュージカルを2021年から上演しています。

触れたものを凍らせ、雪や氷を操る魔法の力を持って生まれた

アレンデール王国の王女エルサは、ある夜、誤って妹のアナに

魔法を当ててしまうところから物語が始まります。

日増しに魔法の力が強くなっていくエルサは、その力を世に知られることがないよう

城中の窓や門を閉めて部屋に閉じこもり、魔法を抑える手袋をつけて、

誰とも触れ合わず自分を抑えて生きるようになります。

一方のアナは、仲良しだったはずの姉が

突然自分を避けるようになったわけもわからぬまま、

閉ざされた城の中で寂しく成長していきます。

望まない魔力を持った姉とその姉を慕う妹の愛と冒険の物語です。

イントロだけで目頭が熱くなってしまいますが、魔法を使うシーンや歌唱シーンなど、

どんな風にミュージカル化されているのかとても気になっている作品のひとつです。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

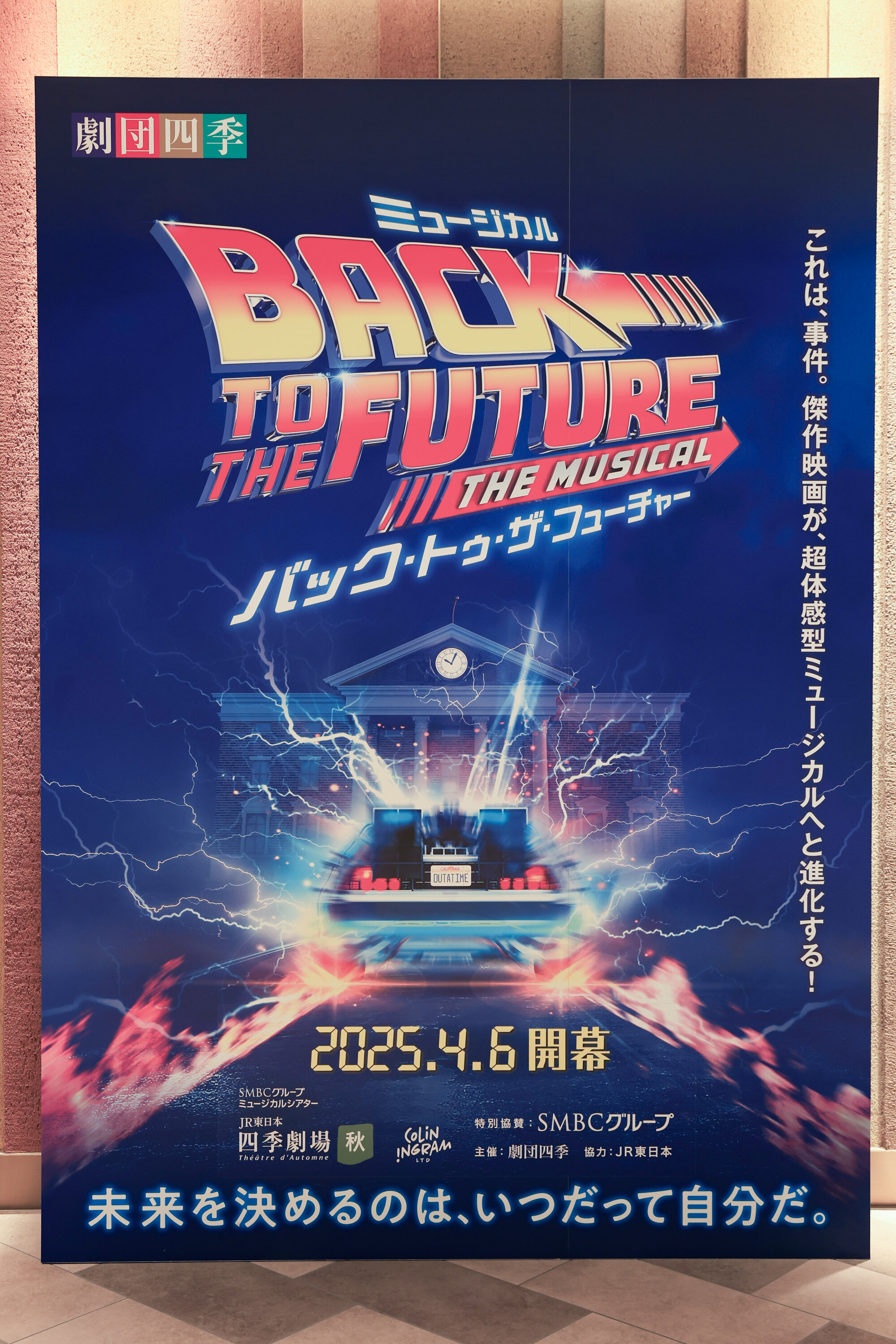

続いてご紹介するのは、同じ複合施設

「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」内にある劇団四季専用劇場[秋]様です。

現在こちらの劇場では、あのスピルバーグ監督が製作監督指揮を務めた

大ヒット映画の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985年公開)シリーズ3作の

第1作目を基に創作されたミュージカルを2025年4月6日から上演中です。

オリジナルの映画を手がけたスタッフが再集結して練り上げ、

2021年にロンドン、23年からはブロードウェイにも進出し、

観客の大喝采を浴びてきたミュージカルがいよいよ日本の劇団四季様で開幕されました。

筆者も中学生の頃から何度も観てきた映画ですので、当然気になっている世代ですが、

タイムマシンのデロリアンはどのように表現されているのかなど、

とても気になる要素が満載です。

早くも観劇されたという方の興奮に溢れる感想を読んでいるだけで期待が高まります。

超話題作なのですでに予約が殺到している状況のようですので、

いつ観劇できる日がくるか分かりませんが、その日が来るのを楽しみに待ちたいと思います。

同じ建物内にある二つの劇場の[春]と[秋]の特徴ですが、

[春]は海外大型ミュージカルのロングラン、

[秋]は劇団四季オリジナルミュージカルからストレートプレイ(歌を伴わない演劇)のほか、

海外名作ミュージカルなどを上演されているようです。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

続いては、劇団四季劇場の自由劇場様です。

自由劇場は、[春][秋]とは別の建物になり、

竹芝エリアの入口付近に劇場へのアプローチがございます。

このブログが公開となる時には画像の演目とは別の演目に変わっていると思いますが、

撮影時には『李香蘭』と『王子と少年』という作品でした。

こちらの自由劇場様は、客席数は約500席の、小規模の劇団四季様専用劇場で、

"正統な新劇"を継承する運動を継続するための基点となるよう、

主にストレートプレイ(台詞劇)を上演するための劇場として、

劇団創立50周年を記念して建てられたとのことです。

現在はストレートプレイのほか、

ファミリーミュージカルなど様々なミュージカル作品が上演されています。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

◆日の出ふ頭(シンフォニークルーズ)◆

竹芝エリアを後にして次に訪れましたのは、

竹芝ふ頭のお隣にある日の出ふ頭になります。

「日の出ふ頭」は、1925年(大正14年)に誕生した東京港で最も古いふ頭施設です。

時代を感じさせる平屋の倉庫も並んでいて、

再開発された竹芝とは違った独特の港らしさが残ります。

日の出ふ頭の倉庫は今でも現役で、

東京港に運ばれてきた貨物がここにも保管されているとのことです。

「日の出ふ頭」といいますと、ふ頭の代名詞ともなっているのが、

株式会社シーライン東京様が運行している

「シンフォニークルーズ」というレストランクルーズです。

今回は、シンフォニークルーズに乗船させていただきまして、

本ブログのための撮影をさせていただきました。

こちらからご入場いただき乗船手続をしていただきます。

待機スペースも十分あるので早めに到着してもゆったり過ごせます。

汐留からのお薦め移動方法・・・徒歩

今回乗船させていただきましたのは株式会社シーライン東京様が所有する

2艘のシンフォニークルーズ船のひとつがこのクラシカ号です。

乗船の準備を済ませて船のゲートに向かいますと、

八種類の人型のパネルが置かれていました。

記念撮影用の顔はめパネルかとも思ったのですが

それぞれのパネルに何か意味があるようです。

さて、お立ち合い。この八つのパネルが意味していることは

何だか分かりますでしょうか。

答えは本ブログの最後で発表させていただきますので、

今のうちによくご覧になっておいてください。

【ヒント】

名探偵コナンの高校生探偵工藤新一が得意そうなヒントをここに残しておきます。

怪盗筆者

19、25、13、16、8、15、14、25 こちらが今回シンフォニークルーズをご案内いただきました

こちらが今回シンフォニークルーズをご案内いただきました

株式会社シーライン東京様の広報ご担当の松山さんです。

場所はクラシカ号の船上の甲板で、船首側から船尾方向の写真になります。

この写真が居木カメラマンのプロフィールのところで

筆者が居木カメラマンの後ろから撮影していた写真で、

居木カメラマンが撮影していた写真になります。

船首をレインボーブリッジ方向に向け、いよいよ微速前進ヨーソローです。

シンフォニークルーズの特徴であるハート型の航路は、

こちらのサイトからご覧いただけます。

今回乗船させていただきましたのはランチクルーズになります。

撮影だけの乗船なので、お食事はありませんが、

クルーズ時間の130分間ずっと甲板にいても飽きないクルージングでした。

一般のお客さまは出航してすぐにお食事タイムとなりますので、

お食事を終えられてから甲板に出てくる方が多いとのことです。 日の出ふ頭から出港して間もなくの写真です。中央には浜松町のビル群も見えます。

日の出ふ頭から出港して間もなくの写真です。中央には浜松町のビル群も見えます。

また中央左の岸壁に並ぶのは日の出ふ頭の倉庫群です。同じ形の建物が連続して並んでいます。

シンフォニーのクルーズ船の船尾には画像のとおり中央に張り出た部分があります。

宝塚歌劇団のステージならばトップスターしか一人で立つことが許されないという

客席に張り出ている銀橋のような場所です。

多くのカップルがそこに彼女を立たせて、

あの映画のように両手を広げた写真を撮ったりして楽しんでいることでしょう。

船尾ですが、雰囲気はジャックとローズになりきれますね。

船からでしか見られないレインボーブリッジの下からの画像です。 クラシカ号がお台場側に抜けたあとのレインボーブリッジの姿です。

クラシカ号がお台場側に抜けたあとのレインボーブリッジの姿です。 レインボーブリッジを過ぎ、お台場エリアの横に入ってきまして

レインボーブリッジを過ぎ、お台場エリアの横に入ってきまして

居木カメラマンが収めようとしてくれたのは、画面中央左のすべり台のような形をしている

首都高速湾岸線の東京港トンネルの換気塔です。

その右手には現在老朽化により解体工事が進められている

船の形をした建物が特徴の「船の科学館」様の姿も見えています。 視線の先をお台場とは逆方向に向けますと、大井ふ頭のガントリークレーン群が見えてきます。

視線の先をお台場とは逆方向に向けますと、大井ふ頭のガントリークレーン群が見えてきます。

海のキリンと呼ばれるだけに四本脚で立っているように見えます。

ライオンキングのムファサとシンバ親子もどこかに潜んでいそうな雰囲気です。

汐留PRブログの後編でご紹介いたしました貨物輸送の舞台が

汐留から移された大井の東京貨物ターミナル駅の海側からの景色がこちらになります。

ガントリークレーンの脚の奥に見えている建物群は、

鉄道線と首都高速湾岸線を間に挟んでさらに向こうにある

UR様の八潮団地(品川八潮パークタウン)になります。 クラシカ号の船内の様子です。

クラシカ号の船内の様子です。 4階のフリースペース、パノラマデッキスカイビューからの景色になります。

4階のフリースペース、パノラマデッキスカイビューからの景色になります。 クラシカ号の内部にはグランドピアノが常設されている部屋もあります。

クラシカ号の内部にはグランドピアノが常設されている部屋もあります。

サンセットクルーズ、ディナークルーズではプロのピアニストによる生演奏があるそうです。

ランチクルーズでは東京ゲートブリッジもくぐる航路となります。

今、お客さまがカメラを構えているところは、

ウエディングプランでは、教会が設営されます。

挙式スタイルは船長式、キリスト教式、人前式があり、

ご希望のスタイルでの結婚式が叶うそうです。

列席者用に手前のデッキには椅子が並べられ、

室内に向けてバージンロードも作られるらしいです。

詳しくはこちらから。

船上での挙式なら、ちょっと複雑な気持ちになっている新婦のお父様も

きっと晴れやかな気分で娘の門出をお祝いできそうですね、

娘さんの新たな旅立ちを見届けるロケーションとしては最高です。

シンフォニークルーズでの挙式は、年間30から50組くらいあるそうです。

挙式後にはアニバーサリー乗船でご家族だけで再度乗船される方も多いとのことです。

新婦さんのお腹の中にいた子が

もうこんなに大きくなったのねと思うこともあるのだとか。

お子さんも一緒に乗船するときには、事前にお願いしておけば

ウエディング当日のメモリアルノート(結婚証明書)を

お子さんに見せてくれるというスペシャルな対応も可能だそうです。 東京ゲートブリッジをくぐる手前には、中央防波堤があります。

東京ゲートブリッジをくぐる手前には、中央防波堤があります。

この防波堤は、東京港の防波堤として1973年からお台場沖合に建設が始まり、

1986年(昭和61年)に埋め立てが完了したものです。

建設残土や廃棄物で埋め立てられた中央防波堤では、

「資源循環」と「都民協働」をコンセプトに『海の森プロジェクト』が進められ、

そこに誕生したのが「海の森公園」です。

「海の森公園」はグランドオープンしたばかりですので筆者は、

後日、初めて上陸いたしました。

東京2020オリンピック・パラリンピック大会においてこの海の森は、

総合馬術(クロスカントリー)及びボート・カヌー(スプリント)の会場となりました。

現在では、音楽イベントの会場となることもあるようです。(METROCK 2025など)

そんな中央防波堤の上空を羽田空港に向けて着陸態勢に入る飛行機の姿も見えます。

風向きなどにより飛行機の着陸ルートは変わってきます。

飛行機は、横風に弱いので、風が吹いてくる方向に向かって離着陸します。

離着陸をするときに最適な風向きは「向かい風」で、

例えば、北風が吹いているときは、南から北に向かって離着陸を行うのが一般的です。

海の森公園へのアクセス方法(公共交通機関)

東京BRT&都営バス

新橋から東京テレポート駅までは東京BRTで移動。

「東京テレポート駅前」からは、都営バス 波01乗車、「海の森公園」下車 約15分

無料シャトルバス

JR京葉線、東京メトロ有楽町線、

東京臨海高速鉄道りんかい線「新木場駅」からシャトルバス運行(無料) 約20分

ただし、東京テレポート駅からの都バスは、

運行本数が少ないのでお帰りの時間にはご注意くださいませ。

成り行き旅もいいものですが、こちらに行くときは、

事前にお時間をお調べいただいた方がよいと思います。

(筆者撮影)

(筆者撮影)

(筆者撮影)

(筆者撮影)

(筆者撮影)

(筆者撮影)

後日、GW前半に、「海の森公園」と「海の森水上競技場」に上陸してまいりました。

この日は、「海の森競技場」の艇庫棟が何かの撮影で貸切だったため、

食堂やテラスが利用できず、帰りのバスの時間まで

辺りをふらふら歩くしかありませんでした。

シンフォニークルーズに戻りまして、

海の上では自由に船の往来ができるような印象もありますが、

都心部の裏路地のように一方通行の規制や

進入禁止などの航行のルールが数多く定められています。 東京ゲートブリッジを後にして、東京港の外に一旦出ます。

東京ゲートブリッジを後にして、東京港の外に一旦出ます。

これからハートの航路の右の膨らみに入ります。 こちらもクラシカ号の客室内の様子です。

こちらもクラシカ号の客室内の様子です。 船内でのフロア移動は、煌びやかな階段で行います。

船内でのフロア移動は、煌びやかな階段で行います。

事前に船内の間取りを予習しておくことをおすすめいたします。

今回は、撮影のため、操舵室にも特別に入れていただきました。

今回は、撮影のため、操舵室にも特別に入れていただきました。

普段は入ることはできませんが一緒に案内していただいている松山さんが

インカムで操舵室に断りを入れてから入室いたします。

最近のアニメ界隈でよく耳にするヨーソローという号令は聞かれませんでしたが、

船長さんからは操舵に関する指示が随時飛んでいました。

操舵室前方の外に出ていたところ操舵室から松山さんのところに連絡が入り、

操舵室前方の外に出ていたところ操舵室から松山さんのところに連絡が入り、

間もなく上空を飛行機が通過しますと教えてくれました。

居木カメラマンも急いで空に向けてカメラを構え、

ギリギリ間に合った写真がこちらです。

基本的に毎日同じ時刻に運行されているので

飛行機の通過時刻も把握されているようです。

ところで皆さんは、東京湾と東京港の違いについて意識したことはありますか。

急に質問されるとちょっと困りますよね。

松山さんからご説明いただきました。

(松山さん)

東京湾は、一般的には、房総半島西側の洲埼(千葉県館山市)と

三浦半島の東側の剱埼(神奈川県三浦市)を結ぶ線より北の水域のことになります。

東京湾の中には東京港のほか、

横浜港、川崎港、横須賀港、千葉港、木更津港という六つの大きな港があります。

そのうち、東京港は、荒川河口から多摩川河口までが、東京港湾区域となります。

したがって、東京ゲートブリッジをくぐって、

中央防波堤よりも外まで進むシンフォニークルーズの航路は、

すべて東京湾内の航路ではありますが、

ハート型の航路の右側の膨らみの部分は、

東京港の外に一時的に出るルートになっているということになります。 (筆者)

(筆者)

クルーズ船は、再び東京港内に入り、お台場の南にある

青海コンテナ埠頭のガントリークレーン群のところまで戻ってきました。 中央には、コの字を縦にしたような形が特徴の

中央には、コの字を縦にしたような形が特徴の

江東区青海のテレコムセンタービルも見えます。

手前のふ頭には、黄緑や赤などに塗装されたコンテナがたくさん積みあがっています。

黄緑のコンテナは、台湾を拠点とする海運会社の

EVERGREEN社のコンテナであることが多いです。

巨大な貨物船に黄緑のコンテナがすき間なく積載されている様子は壮観です。 少し台場に近づきますと、TOKYOの文字が付いている新しい建物が見えてきます。

少し台場に近づきますと、TOKYOの文字が付いている新しい建物が見えてきます。

この建物は、「東京国際クルーズターミナル」といって

2020年に新たな首都の玄関口としてオープンしたクルーズターミナルになります。

この新しいクルーズターミナルには世界の大型客船が寄港できるようになっています。

実はレインボーブリッジとも深く関係のある施設になります。

東京国際クルーズターミナルができるまでは、東京の客船ターミナルといえば

晴海ふ頭であったのですが、海面から橋桁までの高さが52mのレインボーブリッジ

(設計当時豪華クルーズ客船の代名詞であった「クイーン・エリザベス2」の通過を想定)

ができたことにより、クイーン・エリザベス2よりも高さのあるパナマックスサイズ

(パナマ運河を通過できる最大規模の大きさ、高さは最大57.91m)の船舶では

通過することができなくなりました。

したがってレインボーブリッジの内側に位置する晴海ふ頭に接岸できない大型船が

次々と建造されたことでレインボーブリッジの外側にある台場の隣の江東区青海に

この「東京国際クルーズターミナル」が新たに建設されたのでした。

東京ディズニーリゾート®事業を通じて、

非日常の空間と体験を日々提供されているオリエンタルランド様が、

船旅においてもディズニーならではの非日常体験を提供する事業を

展開する予定であると発表されています。

2025 年度から造船が開始され、2028年度にクルーズ事業として

ディズニークルーズが就航する予定であるそうです。

そしてそのクルーズ船の発着港はここ

「東京国際クルーズターミナル」とする予定であるそうです。

筆者も30年ほど前に初めて東京ディズニーランドに行った時以来、

いくつもの感動体験がありました。

海の方でキャストをしていた知人とラブライブ!μ's(第66回NHK紅白歌合戦出場グループ)の

東京ドーム公演に行った時に、その知人が電池で光る棒を

筆者の推しメン仕様にカスタマイズして用意してきてくれました。

スイッチを入れると推しメンのイラストが光って浮かび上がるようにカスタマイズされた

推し活グッズを片手にライブは座席周辺を巻き込んでの盛り上がりに。

パーク外であっても自らエンターテインメントを体現し、

周囲にハピネスを与えることに手を抜かないことが普通になっている方々が働いている

ディズニーという世界は、やはりすごいなと感じた瞬間でした。

そんなキャストさんたちをたくさん育成されているオリエンタルランド様のことですから、

就航が予定されているディズニークルーズも

どんなエンターテインメントが提供されることになるのか今からとても楽しみです。

(筆者撮影)

(筆者撮影)

こちらの画像は3月の上旬のロケハン時に筆者が撮影したものですが、

南青山あたりに実在していそうなデザイナーズマンションかと思うような

大型の豪華客船が東京国際クルーズターミナルに寄港していました。

NOORDAM号というホーランドアメリカラインという会社が所有するオランダ船籍の客船で、

全長285m、定員1,972名、総トン数82,318トン、

建造当時、世界最大の戦艦と言われた日本の戦艦大和は、

全長263m、排水量6万5000トンです。

客船は、容積トンという船にどれだけ積載できるかという

船の外板の内側から外板の内側まで全ての容積を表示し、

1トンはおよそ2.83立方メートルと定められています。

したがって、客船の場合は、重量の1トンとは異なることに注意が必要です。

それに対して軍艦の場合は、船を水に浮かべた際に押しのける水の量=船自体の重さで、

これを「排水量」として表示し、船を水に浮かべたときにどれだけ水をはじき出すかという

アルキメデスの原理と同じで、船自体の重さを表示する単位となる

排水トンを用いて表現されるのが一般的です。

したがって、客船と軍艦の大きさを公表されているトン数で単純比較はできませんが、

いずれにしても両者ともに巨大な船だとイメージすることができます。

軍艦は、なぜ重さで表現しているかというと、重たくて厚い装甲板と

重い砲塔を搭載した船(=戦闘力の高い船)といえたからのようです。

画像のNOORDAM号の船体高は公表されていませんが、

「東京国際クルーズターミナル」の最上階の4階(35m)よりも上に操舵室が出ていたので

ファンネルまで入れると、52m超と推定されますので

このクラスの船だと潮の満ち引きも考慮すると

レインボーブリッジを安全にくぐるのは難しいのではないかと。

パナマックスついでに、船の戸籍ともいうべき船籍が

パナマにあることが多いのはなぜでしょうか。

日本に寄港する船も多くの船がパナマに船籍を置いていたりします。

理由は単純で、パナマは船にかかる税金が安いうえ、

自国の船員を乗せることを義務付けていないため、

人件費が安く済むというメリットがあるようです。

パナマでは船に掛かる税金を優遇したり、サービスの拡充を図ったりして

外国からの船舶の登録を誘致しています。

税収入を得ることで、国の経済拡大につなげているようです。

そのため、外国の港と日本を結ぶ大型の船舶で、国際航海に従事する外航船などでは

ペーパーカンパニーをパナマ等に置いて、外国籍を取得するケースも多いと言われています。

このように便宜的に外国に籍を置いた船舶のことを、便宜置籍船といいますが、

世界三大便宜置籍国と言われているのは、パナマ、リベリア、マーシャル諸島になります。

タンカーなどの商船はパナマ船籍が多く、旅客船はバハマ船籍が多いようです。

こうした動きは船舶だけではなく、航空機のリースでも同じことがあるようです。

航空機のリースの場合、アイルランドが有名です。

日本の大手リース会社もアイルランドに会社を作りその会社の所有とした航空機を

日本の航空会社にリースしているケースがあるようです。

筆者の知人も日本のメガバンク系のリース会社に勤務していますが、

しばらくの間アイルランドに駐在しておりました。

この点について、オリエンタルランド様の発表によりますと、

ディズニークルーズのために新造するクルーズ船の船籍は

日本とする予定であるとのことです。

あえて船籍を日本とする意図は明らかになっていませんが、

外国船籍となりますと、「クルーズ中に一度は外国の港にワンタッチすること」という

カボタージュ規制(自国の沿岸輸送(内航海運)は自国籍船に限るという国家主権や

経済安全保障の観点から、自国籍船を確保することを目的としたもの)という規制があり、

1回のクルーズで外国の港にワンタッチするとなると

クルーズの航路が必然的に長くなってしまい、オリエンタルランド様が計画されている

お手軽なクルーズではなくなってしまうからではないかと筆者は推測しております。

日本を発着する外国籍のクルーズ船が途中で、

韓国の釜山や台湾の基隆(台北)に寄港するのは

このカボタージュ規制を回避するためのルート設定という背景もあります。

計画されているディズニークルーズでは、ディズニークルーズならではの、

バラエティに富んだお食事やホスピタリティにあふれたサービスはもちろん、

素晴らしいエンターテイメントなど、夢のような船の旅を満喫していただけます、とのことで、

2028 年度の就航を目指しているそうですからもうそれほど先のことではないですね。

いろいろ楽しみなことが多すぎるので今から貯金しておかなければならないようになっています。 東京国際クルーズターミナルの近くをすぎると、

東京国際クルーズターミナルの近くをすぎると、

あとは再びレインボーブリッジをもう一度くぐって日の出ふ頭に戻るだけとなりました。

日の出ふ頭の倉庫群が見えてきましたのでもう少しで接岸です。

日の出ふ頭の倉庫群が見えてきましたのでもう少しで接岸です。

画像の中央にゆりかもめ線が右から左へと走っていきます。

右が新橋方面、左が芝浦・お台場方面となります。

中央付近の駅は、ゆりかもめ線の日の出駅の駅舎です。

汐留駐車場から日の出ふ頭に来る場合は、もちろんこのゆりかもめ線でも来られますが、

汐留駅から日の出ふ頭駅までは、間に竹芝駅を挟んで二駅目なので

徒歩でも十分移動できるほどの距離です。 日の出ふ頭への接岸が近づいてきたところで出港時の光景を再現してくれています。

日の出ふ頭への接岸が近づいてきたところで出港時の光景を再現してくれています。 出港時には陸上のスタッフさんがお見送り(いってらっしゃいませー)。(画像中央少し左)

出港時には陸上のスタッフさんがお見送り(いってらっしゃいませー)。(画像中央少し左)

Bon Voyage(良い旅を~・いってらっしゃい)と言いながら手を振っています。

それにしても船や飛行機に乗ると、知らない方からもよく手を振ってもらえます。

吹奏楽部の定番演奏曲でもある、アニメ「宇宙戦艦ヤマト」のテーマ曲の歌詞のなかにも

「必ずここへ帰ってくると、手を振る人に笑顔でこたえ」というフレーズがありますが、

知らない方から手を振られた場合は、

どう反応するのが正解なのか分からなかったりします。

今回はシンフォニークルーズの地上スタッフさんと分かっているので

全力で手を振り返しましたが、みなさんは普段どうされていますか。

松山さんによると、船に手を振るのは、安全な航海を祈ったりする意味があるもので、

声が届きにくい港では、手を振ってコミュニケーションを

取り合っていたものと思われるとのことでした。

したがって、船や飛行機等で知らない人から手を振られたら、

「A.T.フィールド全開!!」とばかりに無表情無反応で拒絶するのではなく、

とりあえずこちらも手を振り返すという対応でよいのではないでしょうか。

アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の話題を少し膨らませていただきますが、

防衛省海上自衛隊様のなかに東京音楽隊という「隊員の士気高揚のための演奏」

「儀式、式典における演奏」、「広報のための演奏」を任務とする組織があります。

広報活動の一環として全国各地で演奏会が行われたり、

海上自衛隊の護衛艦が海外に向けて出港するときなどにも、

アニメ「宇宙戦艦ヤマト」のテーマ曲が演奏されたりするそうです。

この楽曲は、唇の振動によって音を出す金管楽器

(トランペット、トロンボーン、チューバ、ホルンなど

(サックスは金属で出来ていますが、リードという薄い木片を使用して

音を出す楽器なのでクラリネットと同じ木管楽器になります。))

が主役の迫力あるサウンドであるうえ、海上自衛隊様の使命とも重なる

ストーリーのアニメのテーマ曲なので、東京音楽隊様の演奏は、

演奏技術の高さに加え、背景に物語があり、とても感動的です。

この宇宙戦艦ヤマトの楽曲は、前奏の前に滅亡の危機にある地球に救いの手を差し伸べる

イスカンダル星の謎の女王スターシャを連想させる

女性ソプラノによる独唱が入るバージョンもあるのですが、

このパートも音楽隊の女性隊員の方が歌唱されていて

ヤマトの世界観と演奏に深みを加えています。

筆者はスネアドラムの人だったのでヤマトの演奏のときだけは

金管を選んでおけばよかったなと思いながら演奏していたものです。

防衛省海上自衛隊東京音楽隊様の公式サイトがございますので

こちらから活動内容をご覧いただき、

音楽祭など一般参加が可能なイベントがあれば、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

旅の終わりというのは少し寂しくなってしまうものですが、

普段とは違う角度からいい景色が観られたので大満足の船旅でした。

シンフォニークルーズの運行をする株式会社シーライン東京様が設立されたのは、

1988年(昭和63年)になります。

レインボーブリッジは、1987年(昭和62年)着工、

竣工したのが、1993年(平成5年)のことですから

両者は同じような時間を東京港で過ごしてきたことになります。

筆者もプライベートでは、ディナークルーズに

何度か乗船させていただいたことがありましたが、

昼間の時間帯のクルーズは今回が初めてでした。

ランチクルーズ、アフタヌーンクルーズ、サンセットクルーズ、

ディナークルーズと時間帯の異なるクルーズがございます。

昼から夜に変るマジックアワー、誰そ彼時、

それぞれ色の異なる海の世界が広がると思いますので、

汐留駐車場とセットでいろいろなクルージングを楽しまれてはいかがでしょうか。

釣り船と違って大きく揺れることはありませんので

船が少し苦手な方でも安心して乗船になれます。 松山様、長時間にわたりご案内いただきまして誠にありがとうございました。

松山様、長時間にわたりご案内いただきまして誠にありがとうございました。

◆レインボーブリッジの雑学◆

シンフォニークルーズのご紹介をさせていただいたところで、ここで問題です。

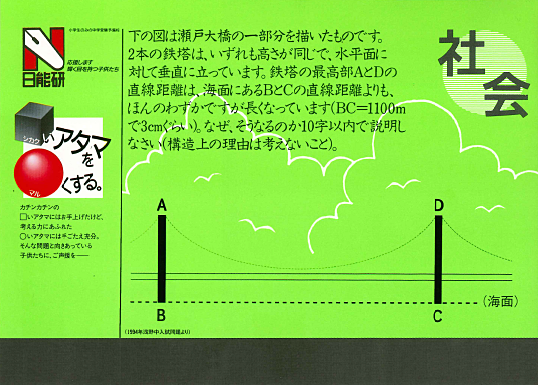

1994年度の神奈川県横浜市神奈川区子安台にある神奈川県の男子御三家の名門である

学校法人浅野学園浅野中学校様の入学試験社会科において上の問題が出題されました。

「(問題文)下の図は瀬戸大橋の一部分を描いたものです。

2本の鉄塔は、いずれも高さが同じで、水平面に対して垂直に立っています。

鉄塔の最高部AとDの直線距離は、海面にあるBとCの直線距離よりも、

ほんのわずかですが長くなっています(BC)=1100mで3cmぐらい」。

なぜ、そうなるのか10字以内で説明しなさい(構造上の理由は考えないこと)。」

筆者がこの出題を知ったのは、「シカクいアタマをマルくする。」という広告でお馴染みの

小学生のための中学受験塾日能研様の電車内の窓枠上の広告でした。

日能研様より当時の広告の画像をお借りいたしました。

10字以内で説明できることはなかなか限られますので

多くの電車通勤の方の頭を悩ませた問題だったのではないかと推察いたします。

この問題では瀬戸大橋(6つある橋のうち南備讃瀬戸大橋になります。)ということでしたが、

長大橋では共通した理由で2本の鉄塔(主塔)の頭頂部間の距離の方が

基部間の距離よりもわずかに長くなっています。

今回いろいろな角度からご案内しているレインボーブリッジも例外ではなく、

同じ理由でわずかに長くなることを前提として

吊り橋のメインケーブルの長さを設計しております。

ヒントは、大きな視点で考えてみることが大事です。

以下には解答と解説がございますので

スクロールしてしまう前にもう一度考えてみてください。

【問題の解答と解説】

鉄塔の最高部AとDの直線距離は、海面にあるBとCの直線距離よりも、

ほんのわずかですが長くなっています(BC)=1100mで3cmぐらい

正解例:ちきゅうは丸いから(9文字)地球は球体だから(8文字)

(筆者)

いかがでしたか?皆さま同じ理由にたどり着きましたでしょうか。

大人が考えるとどうしてもいろいろな知識が心理的バイアスとなってしまいますので

実際の受験生よりも難しく考えてしまったかもしれません。

この問題を出題された神奈川県の学校法人浅野学園浅野中学校の

教頭先生でいらっしゃいます吉澤久光先生にお話をうかがいました。

(筆者)

本題は1994年の入試問題ということで今から30年以上前の出題になりますが、

教頭先生からご覧になってこの問題の出題意図はどんなところにあったと思われますか。

(吉澤教頭先生)

物理的な知識が必要かと思いながら、

答えが「ちきゅうは丸いから」という実に地理的な視点が必要な問題で、

瀬戸大橋という時事的なトピックを取り上げながら、

地理の問題として取り組むことができるか、

橋の構造から地球が丸いことに結び付けられるか、

本当に地理的なセンスがあるかを確かめる意図があったのではないかと思います。

受験対策として、ただ過去問や問題集を解いているだけでなく、

与えられた条件から、視野を広げることができるかを問う意図だったとも感じております。

(筆者)

この問題の正解率というのは先生のご経験から、どのくらいであったと思われますか。

(吉澤教頭先生)

当時のデータは残っておりませんので想像になりますが、

短い記述で答えを限定しているので、途中点のない問題になると思います。

ただ、中学入試ではこういう問題こそ、

小学生の自由な発想が飛び交う傾向があり、正答率はなかなか難しいと思います。

本校の校長にも訊いてみましたが、「自分は、「地球が丸いから」 と

社会の先生に聞いた覚えがあるから、この問題を覚えているよ」とのことでした。

それを加味して、だいたい、4割、5割の正解だったのではないかと予想します。

(筆者)

校長先生は出題当時、正解されていたのですね。

(筆者)

問題にある瀬戸大橋に限らず、地球上のすべての長大橋で同じことがいえます。

レインボーブリッジも例外ではなく、主塔の頭頂部間の距離の方が、

基部間の距離よりも少し長くなること前提として吊り橋のケーブルの設計をしております。

レインボーブリッジの場合は、主塔の高さが126mなので、

頭頂部間の方が約11.3mm長くなります。

なぜ、11.3mmほどの違いが生じるのか実際に簡単な方法で計算してみます。

上のモデルにあるように、小学校の算数でも学習する扇の弧の長さは、

中心角が同じならば円の半径に比例するので、CD570mとABは、

CEとAEの比と同じになります。

具体的には、570m:AB=6,378km:6,378.126kmという式が成立します。

これを計算しますと、AB=約570.0113mとなります。

この計算は、簡便な計算方法によるものなので実際の設計の際に用いる

地球曲率による補正計算とは異なりますが、約11.3mmの違いが生じるところまでは小学校でも習う

簡易な計算方法でも確認することができます。

主塔の高さと主塔間の距離がわかれば、設計にきちんと反映されているかどうかは別として、

世界のどこにある長大橋でも同じような計算をすることが可能になります。 この画像は、芝浦側に建っているレインボーブリッジの主塔の頭頂部からの画像になります。

この画像は、芝浦側に建っているレインボーブリッジの主塔の頭頂部からの画像になります。

画像右側のお台場側にも同じように白い主塔が建っておりますが、

見た目では全く分からないくらいの差です。

それでも吊り橋のケーブルの長さを設計する際には、

地球曲率による補正(+11.3mm)をしております。

ここまでやるのは、126mという高さの長大橋の主塔間であるからで、

街中を走る首都高速の他の高架道路の場合は、橋脚の高さがそこまで高くはないので

誤差の範囲として地球曲率による補正は行わなくてよいそうです。

チ.―地球の形状について―

(筆者)

筆者が先ほどの竹芝から伊豆大島に向けてさるびあ号に乗って雑魚寝旅をした3歳頃は、

地球が球体だと思っておらず、海の先は行き止まりになっていて、

海水は、井の頭公園の井の頭池のように

どこかに流れ出てしまっているのではないかと考えていたと思います。

なので船であまり沖の方に行き過ぎると、

滝のように落ちてしまうのではないかと少し心配になりながら船旅をしていました。

地球の実物を地球の外から見たことがなかったからです。

そんな話を当時小学校に通う兄にしたところ、地球儀を渡され、

ここが今、お前のいるところだと教えられます。

地球が球体というだけで衝撃的だったのですが、さらに地球儀をぐるぐると回し、

地球もぐるぐると回転しながら、太陽のまわりを回っているんだとも教えられました。

そんなことを思い出しながらテレビアニメ「チ。―地球の運動について―」を観ています。

地球は丸い。このことは古代ギリシャ人たちも知っていたようです。

船で沖から陸に近づくとき、遠くではまず小さな山の頂から見え始めて、

裾野は陸に近づいてこないと見えないこと。

北極星の高度が北に行くほど大きくなることもある。

アリストテレス(紀元前384年~322年)は、さらに、

月食は地球の影の中に月が入ることによって生ずる現象であること、

その影の縁の形がいつも丸いということから、地球は球体であると確信していたようです。

しかし一般の人たちに地球が球体であることが認識されるのは、

さらに時代を下り、大航海時代のマゼラン(1480年ころ~1521年)は、

1519年9月20日にポルトガルから出発し、南アメリカ大陸南端のマゼラン海峡を発見して

太平洋に到達し、マゼラン自身は途中1521年フィリピンで戦死してしまいますが、

残された艦隊が1522年に史上初めての世界一周を達成しました。

1522年9月6日にポルトガルに戻ります。

ポルトガルを出航して一方向に進み続けて元のポルトガルに戻ってくることができたことは、

世界を一周して自分が元いた位置に戻ってくることが可能ということなので

地球が球体であることの説明になります。

また、マゼラン艦隊の航海日誌の日付と戻ってきたときの

ポルトガルの日付が1日ずれていたといいます。

世界を一周する旅行者は、していない人と比べて一日の長さが増減することも

地球が丸いことの証拠となったようです。

現在では日付変更線という海上の理論上の線により日付更新の矛盾を解消しています。

それでは日本人はいつから地球が丸いことを知ったのでしょうか。

1549年にフランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えたことは有名です。

ザビエルが日本を離れた後イエズス会会員に送った手紙に、

日本人は大地の球体性などについて盛んに質問をしてくると書いていますので、

ザビエルはキリスト教とともに地球が丸いという考えも日本に伝えたといえそうです。

その後、宣教師ペドロ・ゴメスが日本に作られた神学校で天文学の講義をし、

宣教師ルイス・フロイスが自分のたどってきた経路を地球儀で示しながら

織田信長に説明したという記録が残っています。

◆HI-NODE◆

また、シンフォニークルーズの乗船口の竹芝寄りには

また、シンフォニークルーズの乗船口の竹芝寄りには

HI-NODEと書いてハイノードと読むおしゃれな空間もあります。 1階のレストランは、BESIDE SEASIDE様というお店で内装もとてもおしゃれな人気店です。

1階のレストランは、BESIDE SEASIDE様というお店で内装もとてもおしゃれな人気店です。

(筆者)

(筆者)

BESIDE SEASIDE様のテラス席では、

勝どきや晴海方面を対岸に見ながら海辺の景色を楽しみながらお食事できます。

画像の日の出桟橋には、浅草、日の出桟橋、お台場海浜公園などを結ぶ

東京都観光汽船株式会社様の「ホタルナ号」が寄港していました。

東京都観光汽船株式会社様の船のうちヒミコ号、ホタルナ号、エメラルダス号は、

先ほどから話題の「宇宙戦艦ヤマト」や「銀河鉄道999」の作者である

松本零士先生によるデザインになります。

筆者も浅草からエメラルダス号に乗船してお台場海浜公園まで行ったことがありますが、

船内の音声ガイドが「銀河鉄道999」に登場するメーテルと星野鉄郎、

999号の車掌さんというレジェンド級の声優さん(メーテル役は池田昌子さん、

星野鉄郎役は野沢雅子さん、車掌さん役は肝付兼太さん)による

掛け合いガイドだったので印象深く覚えています。

船のデザインだけでも座席からくぐり抜けていく数々の橋桁の下部の様子を

眺められる工夫がされているほか、船旅の世界観の作り込みにもとても感銘を受けました。

日の出桟橋からは、浅草行き又はお台場海浜公園行きに乗船できますので

詳しくは、東京都観光汽船株式会社様のHPからご確認くださいませ。

画像の中央やや左奥の方向が隅田川の上流の浅草方向になります。

勝鬨橋の手前に架かる築地大橋のアーチ橋の姿も確認できます。 BESIDE SEASIDE様での食事を終えて、

BESIDE SEASIDE様での食事を終えて、

日の出ふ頭と竹芝桟橋を結ぶ連絡橋の上に立ってみると、

カモメ達が手すりの上で休憩中でした。

画面左端に少しだけ見えている白い船は、

竹芝小型船発着所に接岸している東京都様所有の「東京みなと丸」です。

東京港の役割を知っていただくための視察船で、

予約すればどなたでも乗船できるようです。

それでは、日の出ふ頭を後にしまして、

レインボーブリッジの遊歩道の入口がある芝浦アンカレイジ※を目指します。

シンフォニークルーズの松山さんが日の出ふ頭から芝浦エリアまで

8分くらいとのことでしたので汐留駐車場から行く場合は、

徒歩でも行くことのできる距離ですが、その先のお台場でも歩くご予定のある方は、

ゆりかもめでのご移動で脚を温存されるのもよいかと思います。

ゆりかもめ乗車の場合は、芝浦埠頭駅で下車いただき500mほどになります。

筆者は何度となく汐留付近から芝浦経由でお台場まで歩いています。

※アンカレイジとは吊り橋の重要な機構で、

ケーブルにかかる○○万トン級の張力を自重で支え、

その力を基礎を通して地面に伝える役割があります。

◆吊橋の原理◆

吊橋は塔、ケーブル及び補剛桁で構成されています。

ケーブルの張り方は陸地から塔へ、そして反対の陸地へと放物線状に張り渡します。

補剛桁は、このメインケーブルからハンガーケーブルによって吊り下げられます。

メインケーブルの両端は、ケーブルの力を大地に伝えるアンカレイジと呼ばれる

巨大なコンクリートの塊でできています。

吊橋の補剛桁に荷重が載ると、ハンガーケーブルがその荷重をメインケーブルに伝えます。

メインケーブルには、引張力が作用して、

塔に圧縮力を発生させてケーブル端部のアンカレイジに伝えられます。

◆芝浦南ふ頭公園◆

汐留駐車場から直接芝浦アンカレイジに行く場合、

汐留駐車場→ゆりかもめ汐留駅 徒歩6分(500m)

汐留駅→ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 乗車6分 260円

ゆりかもめ芝浦ふ頭駅→芝浦アンカレイジ 徒歩7分(550m)

計約19分、260円

汐留駐車場から芝浦アンカレイジまで徒歩の場合、3.2km約40分 0円

レインボーブリッジの芝浦アンカレイジ近くにある芝浦南ふ頭公園は、

レインボーブリッジの撮影ポイントとしても有名です。

ここからのレインボーブリッジの眺めは、

吊り橋の構造を観察するのに適した場所になります。

山梨県の大月市には、動物の猿が谷を渡るときにたくさんの猿たちが

互いに体を支え合って橋を作って谷を渡る様子をヒントに架橋されたという

猿橋という変わった構造をしている橋があります。

大月市の猿橋は、途中に橋脚を立てることができない場所に橋を架けるために

昔から様々な工夫がされてきたことを伝えてくれる橋です。

猿が何匹も集まって支え合うというのは支える側の猿にとっては、

大変根性と体力のいる役回りなのではないかと思います。

それでも谷を渡りたいという気持ちが

猿同士の「友愛」の精神を引き出しているのでしょう。

その点、吊り橋ならば、その猿たちが根性で担っている部分を

メインケーブルとハンガーが支持してくれるので安定感があります。 居木カメラマン撮影のレインボーブリッジです。

居木カメラマン撮影のレインボーブリッジです。

(筆者撮影)

こちらは素人の筆者が居木カメラマンの後ろから撮影したものですが、

居木先生のアドバイスどおり順光側から撮影しているので

空の色が青くレインボーブリッジの白が良く出ました。

それではこれからレインボーブリッジの遊歩道を歩いてお台場方面に参ります。

この遊歩道は歩行者専用ではありますが、自転車に台車を取り付ければ、

自転車を押して渡ることもできます。

自転車用の台車は、無料で貸してもらえます。

自転車に台車を取り付けるとこんな感じになります。

台車の取り付けを求めているのは、途中で自転車に乗ってしまわないようにするためです。

台車を取り付ける以外の方法としては、

輪行袋という自転車専用の収納袋をご持参していただき袋の中に自転車を入れて持ち運び、

ご通行いただくこともできます。

ここまで大きな橋に遊歩道がついている橋は、東日本では他に見かけないですね。

西日本ですと、本州の広島県尾道市と四国の愛媛県今治市を結ぶしまなみ海道には

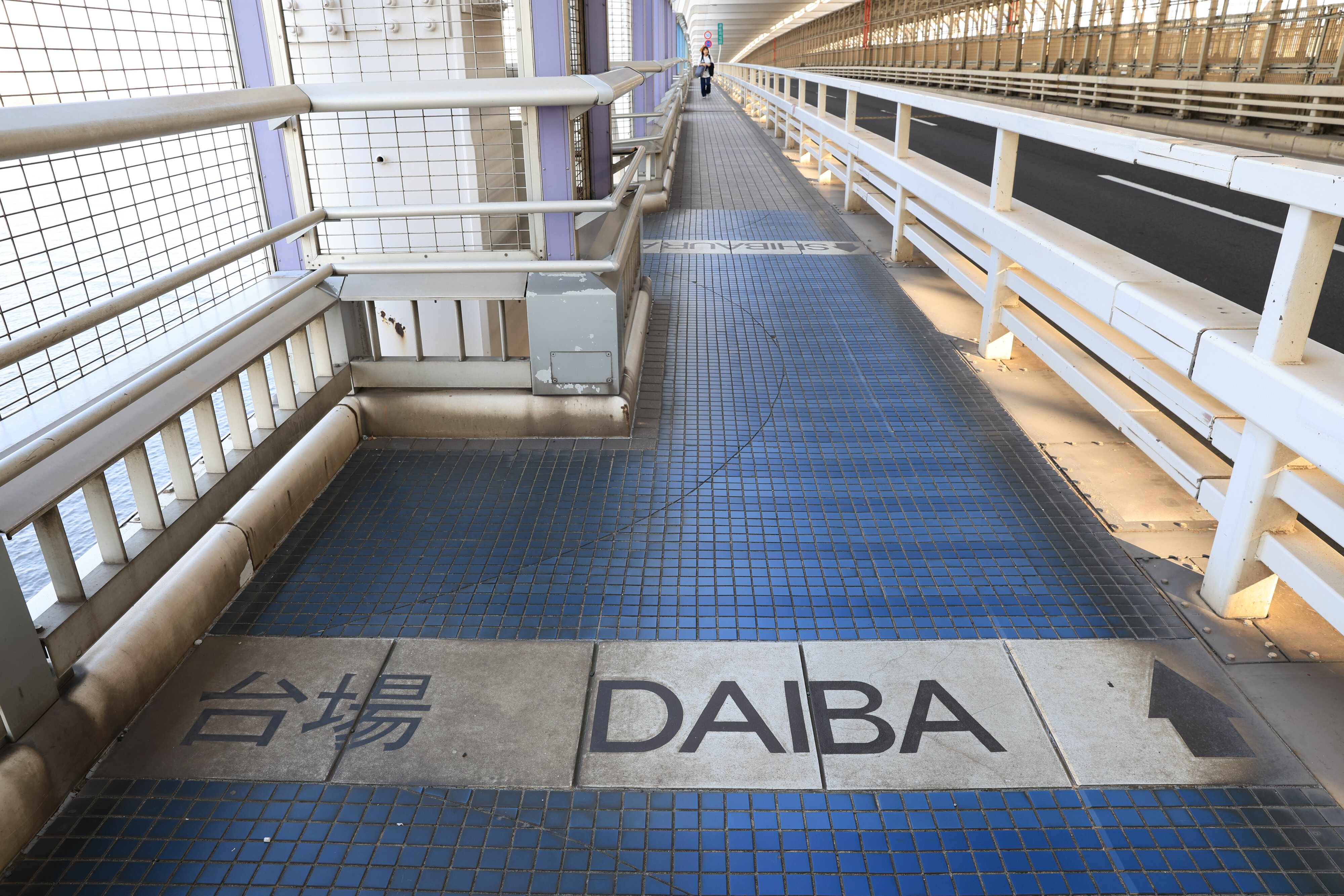

125cc以下の原付並びに自転車及び歩行者が通行できる道が併設されております。 エレベーターで上に登って、今回は北側のルートを進みます。

エレベーターで上に登って、今回は北側のルートを進みます。 歩き始めると、下層部の一般道の車の通過音の大きさと交通量の多さ、

歩き始めると、下層部の一般道の車の通過音の大きさと交通量の多さ、

ゆりかもめ線が多頻度で走行していることに気づきます。

下層部の一般道の中央部には、ゆりかもめ線が走ります。

画像は、ちょうどお台場方面からゆりかもめ線(無人運転)が近づいてきているところです。 レインボーブリッジの遊歩道の途中から見た晴海方面になります。

レインボーブリッジの遊歩道の途中から見た晴海方面になります。

画像中心付近に白い船が二隻接岸しているあたりが晴海ふ頭公園になります。

接岸している船のうち右側は、水産庁様の漁業調査船の海洋丸で、

水産資源の持続的な利用、また、食の将来を守るために行っている調査は、

近海から遠洋までの広い海域において行われています。

水産庁の船のファンネルマーク(煙突のマーク)は、

赤地に漢字の「水」の文字を青で書いたデザインなので分かりやすいのですが、

初めて見たときはどこの国の船なのだろうかと少し考えてしまいました。

船の奥に広がる建物群は、東京2020オリンピック・パラリンピック大会の

選手村を改修して再開発された大規模住宅街区の晴海フラッグです。

中層階の建物が選手村として使用された後に販売されたマンション群で、

応募多数でかなりの高倍率であったようです。

超高層タワーレジデンス2棟は、まだ建設中のようです。

レインボーブリッジができる前は、画像の中央から右方向にかけてひろがる

岸壁に晴海客船ターミナルがあり、東京の海の玄関として機能していましたが、

船の大型化でレインボーブリッジの下を航行できない船が増えてきたことから、

台場の南隣の青海に新たな客船ターミナル(東京国際クルーズターミナル)が建設され、

晴海客船ターミナルは2022年(令和4年)に閉館となりました。

跡地は、一部が晴海ふ頭公園となり、青海の「東京国際クルーズターミナル」において

第2バースが設置されるまでの間の代替として、客船の受け入れ施設として

整備活用する予定となっているようです。

レインボーブリッジの遊歩道は基本的に金網フェンスで覆われていますが、

数か所、カメラのレンズにフェンスが被らないように

景色を撮影できる場所が設けられています。

撮影される際には必ず落下防止のためのストラップなどを

首にかけての撮影をお願いいたします。

もし、海に何か落としてしまうとちょうど航行している船が通ると危険ですし、

何よりも落としたものは絶対に戻ってきません。

スマホの場合、フェンスの外に機器を出さないのが無難です。

お台場の方に進んでいきますとフェンスのないクリアな場所もありますので

ストラップ等がない場合は、そこまで撮影は我慢で、景色は記憶に残しましょう。

台場側のアンカレイジを過ぎると、道がカーブしているので

台場側のアンカレイジを過ぎると、道がカーブしているので

芝浦方面を振り向くと撮影向きのいい感じの場所に出ます。

画像中央右の直角三角形の独特な形状のビルは、

首都高速でお台場から都心方面に向かって走行しているとすごく気になるのですが、

ヨコソーレインボータワーというビルになります。

「バブルへGO!!タイムマシンはドラム式」という2007年公開のコメディ映画では、

ドラム式洗濯機型のタイムマシンに乗ってバブル崩壊の歴史を修正し、

元の時代に戻るとレインボーブリッジが3本に増えていたという結末の映画もありました。 あえて逆光にしてみると構造物の重厚感が増したりするのが面白いですね。

あえて逆光にしてみると構造物の重厚感が増したりするのが面白いですね。

レインボーブリッジを舞台にした映画ドラマというと、なんといっても、2003年公開の

邦画史に残る大ヒット映画の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』を

外すわけにはいきませんね。

テレビドラマの「踊る大捜査線」の室井管理官が退官したあとの生活が描かれた

2024年公開のスピンオフ映画『室井慎次 敗れざる者』と『室井慎次 生き続ける者』では、

レインボーブリッジを閉鎖できなかったことを自虐的に語る室井さんの台詞が

繰り返しあったのが筆者はとても気になっています。

もしかするとこの台詞は2026年に公開が予定されている

『踊る大捜査線 N.E.W.』という新作映画の伏線になっているのではないかと。 約1.7kmの遊歩道もいよいよゴールのお台場が近づいてきました。

約1.7kmの遊歩道もいよいよゴールのお台場が近づいてきました。

ノースルートからサウスルートに移動してみました。

南と北でそれぞれのルートに良さがあるので

一度と言わず何度でもトライいただけたらと思います。

夏のお台場は、空き駐車場を探さないといけないくらい混雑するのが常なので、

筆者が夏場にお台場に行くときは、歩いて行くことが多いです。

そのときは、日陰となるノースルートをよく選択します。

画像の坂を下りきった先にお台場海浜公園が広がります。このお写真もkyokoさん(インスタグラムのアカウント名@libra.a_)からお借りしたものです。

お台場海浜公園にも桜の木が植樹されていることは把握しておりませんでした。

伊豆大島の椿の写真とは逆に手前の桜をあえてぼかす、

前ぼけというテクニックで撮影されている映え写真です。

Kyokoさんは、湾岸エリアのお写真をよくポストしてくださるので

筆者もお台場の今を再確認させていただいたり、

撮影スポットの参考にさせていただいたりしております。 こちらは、レインボーカラーにライトアップされている日の

こちらは、レインボーカラーにライトアップされている日の

ヒルトン東京お台場様の前あたりからの撮影になります。

画像中央に赤い光が流れ、宇宙戦艦から波動砲が発射されたような写真になっていますが、

カメクラ界隈の方々の中ではわざと光が流れるように撮影する

レーザービームという遊びも流行っています。

シャッタースピードを5秒とか長く設定し、

その間に光を放つ被写体が動くことで光が流れるような写真が撮れます。

道路を走る車のライトでも面白い写真が撮れます。

Kyokoさんのインスタグラムでも

自動車や船、飛行機までもレーザービーム写真を撮影されています。

あんな写真が撮れるようになりたいものです。

三脚が必須となる撮影方法です。  お台場海浜公園を望むエリアには、記念撮影用のスポットがいくつか用意されています。

お台場海浜公園を望むエリアには、記念撮影用のスポットがいくつか用意されています。

こちらはデックス東京ビーチ様の前になります。

以前は、ここにも大きなハート型のモニュメントが置かれていたような気がしますので

オブジェの内容は随時更新されているのかもしれません。

◆自由の女神像の歴史◆

デッキをさらに西方向に歩いていき、ウエストプロムナード近くまでくると、

自由の女神像とLOVEのオブジェとレインボーブリッジが直列に並びます。 自由の女神像というと最初に思い出すのは、

自由の女神像というと最初に思い出すのは、

ニューヨークの自由の女神像と思われる方が多いかもしれません。

近くにLOVEのオブジェがあることもニューヨークらしさを感じさせるかもしれません。

◆自由の女神像の歴史◆

アメリカの自由の女神像は、1876年のアメリカ独立100周年記念を祝うため、

フランス人彫刻家バルトルディがドラクロワの名画『民衆を導く自由の女神』

と自身の母親をモデルにデザイン、制作したもので、

1886年にフランス政府からアメリカへ寄贈されたものです。

正式名称は、「世界を照らす自由」というもので、

自由を意味するフランス語が女性名詞であることから

フランスを擬人化したマリアンヌの代表例である

女性像が創られたのではないかとされています。

アメリカの自由の女神像の高さは台座を含めて約93mもあり、

右手にはトーチ(自由と希望を象徴し、世界を照らす光を意味しています)、

左手には独立宣言書(独立宣言をした1776年7月4日の日付が刻印されています)を抱え、

王冠の7つの突起は7つの大陸と7つの海を表し、

足元には引きちぎられた鎖と足かせがあり、

それを踏みつけるような恰好となっています。

これは、一切の弾圧や抑圧からの解放を象徴しています。

この像は、自由と民主主義の象徴として知られるところです。

一方、フランスのパリのセーヌ川のグルネル橋のたもとにある自由の女神像は、

フランスがアメリカに自由の女神像を贈ったことの返礼として、

パリに住むアメリカ人たちがフランス革命100周年を記念して贈ったものになります。

セーヌ川の自由の女神像は、ニューヨークの自由の女神像を造るために使われた

試作模型の石膏(せっこう)型を使って制作されたものです。

このアメリカとフランス両国の自由の女神像の贈答エピソードはよく知られるところですが、

それではなぜ日本のお台場にも自由の女神像があるのでしょうか。

最初にここお台場に自由の女神像が設置されたのは、

1998年に「1998-1999 日本におけるフランス年」を記念して、

パリの自由の女神像が期間限定で来日したのが始まりです。

フランス・パリのグルネル橋近くから特別に貸し出され、

移設された自由の女神像は、1998年4月28日から翌年の1999年1月まで

設置されました。

本物の自由の女神像をお借りしたので、

いつかお国にお帰りになる日がやってきます。

パリの自由の女神像がセーヌ川の中州であるシーニュ(白鳥)島に設置されてから

島を離れて旅するのはこのときが初めてのことでした。

初旅がお台場だったというわけです。

レインボーブリッジを背景にした優美な姿の自由の女神像は、

日仏友好のシンボルとして大変な人気となり、

フランスへの帰国が近づくにつれ、復刻像の再建を望む声が高まります。

こうした声を受け、フジテレビ様と臨海副都心まちづくり協議会様が中心となり、

オリジナル像からの完全復刻像制作案をまとめ、

日本におけるフランス年実行委員会様及び駐日フランス大使館様の協力を得て、

オリジナル像を所有するパリ市に申請します。

1999年3月にパリ市から正式な許可を得て、

フランスに帰った自由の女神像の型取りが開始されました。

1999年9月にパリ近郊、クーベルタン城内の「クーベルタン鋳造工房」にて

オリジナル像と同じブロンズ鋳造製法で制作が開始されます。

2000年10月に完全復像が完成します。

2000年12月22日 新世紀に世界を照らす、台場の自由の女神像が除幕されました。

このような経緯と日本とフランスの特別な関係によって設置に至ったことを知ったうえで

あらためてお台場の自由の女神像を見てみると特別な思いが湧いてきます。

◆ここだけは押さえておきたいフランスの歴史◆

自由の女神像のやり取りだけでも十分歴史を感じますが、

これだけは、というフランスとアメリカの歴史についておさらいしておきたいと思います。

○フランスの誕生○

843年に「カロリング朝フランク王国」という国が分裂します。

870年にオランダのマルセンでメルセン条約が結ばれたことによって

西フランクと東フランクの間の国境が確定し、ドイツの原型とフランスが分離し、

その時にできた「西フランク」という国が現在のフランスのベースになります。

987年にカロリング朝王家が途絶え、パリ伯ユーグカペーという人が王に選ばれた時から、

この地域が「フランス」と呼ばれるようになります。

○イギリスとの戦争と絶対王政の時代○

■百年戦争(1337年から1453年)■

イギリスのプランタジネット朝エドワード3世が

フランス王家王位継承権を主張しますがフランスが要求を退けたため、

両国は百年戦争へと突入します。

王位継承問題と毛織物が盛んなフランドル地方、

ぶどう酒が盛んなギエンヌ地方の領土問題も争いのきっかけでした。

クレシーの戦い及びポワティエの戦いでイギリスが勝利し、

戦況を有利に進め、ペストの流行でヨーロッパの人口の3分の1が病死するという

世紀末的な状況のなか、フランスは終始劣勢に立たされますが、

そこにジャンヌ=ダルクが現れます。

百年戦争の過程で突如現れたオルレアンの少女ジャンヌ=ダルクは、

オルレアンの包囲を解きフランスを逆転勝利に導きます。

その後、イギリス軍に捕らえられて魔女として処刑されます。

ジャンヌはイギリス軍に蹂躙されていたフランスを救った救国の英雄として

フランス人の心をとらえ、フランスの国民統合の象徴として

民族国家成立に大きな影響を与えます。

■ヴァロワ朝(1328年~1589年)■

この14~15世紀にわたるイギリスとの戦争の長期化で、

封建領主の没落が決定的となり、ヴァロワ朝のもとで

絶対王政が成立することになります。

■ブルボン朝(1589年~1792年)■

百年戦争の結果、フランスの中央集権化が進みます。

ヴァロワ朝を経てブルボン朝になりルイ14世が王になると(在位1643年~1715年)、

ピークを迎え、絶対王政が完成すると、フランスは大きく栄えます。

有名なベルサイユ宮殿が建設されたのもこの頃です。

しかし、4つの戦争(南ネーデルラント継承戦争→オランダ戦争

→ファルツ戦争→スペイン継承戦争)で国力を消耗し、

ルイ16世まで王位が継承されると、次第に王家の衰退が始まります。

◆フランス、アメリカ独立戦争でアメリカの独立を支援◆

1775年にアメリカの独立戦争(アメリカ独立戦争は、

イギリスの13植民地が本国に対して起こした戦いで、

アメリカ合衆国を成立させた戦争です。)が勃発します。

この戦争で、フランスはアメリカを支援します。

この独立戦争の前に、フレンチ・インディアン戦争(1754年 - 1763年)があり、

北米大陸の支配権を巡って、イギリスとその植民地軍と、

フランスとその同盟関係にあった先住民部族との間で戦われた戦争では、

イギリスが勝利し、フランスは、広大な北米の植民地を失ったことから、

フランスには、イギリスの植民地支配を弱体化させ、

国際的な地位を回復しようとする狙いもあったようです。

1773年12月16日、ボストンの急進派グループ「サンズ・オブ・リバティ」は、

ボストン港に停泊していた東インド会社の茶船に乗り込みます。

彼らは船の積荷の茶箱342箱(約46トン)を海に投げ捨てました。

これがいわゆるボストン茶会事件です。

1773年にイギリス議会が制定した法律(茶条例)に反発するもので、

イギリス東インド会社に北米植民地での茶の販売独占権を与え、

茶の輸入に課税を免除するものでした。

この法律は、東インド会社の経営不振を救済するためのものでしたが、

植民地住民にとっては、イギリスの植民地支配を強化するものであり、

茶の価格が上昇し、不公平な課税を受けることになると反発したのでした。

茶箱を海に投げ捨てるだけで死者がでないようなお茶目な事件ではありましたが、

ボストン茶会事件後、イギリスはボストン港を閉鎖。

より厳しい植民地支配策を講じました。

しかし、この事件は植民地全体に怒りを広げ、アメリカ独立戦争の火種となります。

植民地側はイギリスからの不買運動や大陸会議を開催し、独立に向けた動きを加速させました。

1775年4月のボストン郊外のレキシントンでの植民地軍とイギリス本国軍の衝突で開戦。

1781年10月のヨークタウンの戦いでのアメリカ軍の勝利によって事実上戦闘が終結。

1783年9月のパリ条約で終結するまでの約8年間にわたって戦いが続けられました。

◆フランス革命◆1789年~1799年

革命前のフランスの社会状況を旧体制(アンシャン=レジーム)といいます。

ごく少数の第一身分(聖職者)及び第二身分(貴族)が、国土の約40%をも所有し、

多数の第三身分(一般市民、農民など)に寄生する体制でした。

またルイ14世による外征、宮廷の浪費、

アメリカ独立戦争への支援などで、王室は財政難に陥っていました。

フランスは、アメリカの独立を支援したことで戦費がかさんだこと、

ルイ16世の王妃マリー・アントワネットの浪費も一因とされ、

財政がどんどん厳しくなっていきます。

この時代のフランスを舞台に描いた日本のマンガが、

池田理代子先生による日本のマンガ文化の金字塔「ベルサイユのばら」です。

「ベルサイユのばら」は、フランス革命前期のベルサイユを舞台に、

男装の麗人オスカルとルイ16世のフランス王妃マリー・アントワネットらの

人生を描くフィクション作品です。

1972年から1973年まで株式会社集英社様の『週刊マーガレット』にて連載された作品です。

フランス・ブルボン朝後期、ルイ15世末期からフランス革命での

アントワネット処刑までを描いています。

前半はオスカルとアントワネットの2人が中心に描かれ、

中盤以降はオスカルを主人公として、フランス革命に至る悲劇を描いた作品です。

宝塚歌劇団による舞台化、アニメ化もされ社会現象に、連載開始から50年経った今でも

作品の展覧会開催やアニメ映画化もされるなど、

今でも輝きを失っていない作品です。

フランスを訪れる日本人女性がフランスの歴史に詳しいと言われるのも

この作品の影響がありそうです。

(筆者)

駐日フランス大使館様にお話をおうかがいしたところ、

フランス本国では『Rose de Versailles (la)』、『Lady Oscar』のタイトルで訳されていて、

日本を代表する"Manga"として知られています、とのことでした。

実際、作者の池田理代子先生は、フランス政府から

長年にわたる日仏の文化交流への貢献を評価され、

2009年にレジオン・ドヌール勲章(シュヴァリエ)を受章されています。

(筆者)

学生が世界史の勉強をしていて挫折しやすい要因の一つに、

暗記すべき事項の多さに加え、年代の古い順に国や地域を

あちこち飛びながら授業が行われることが挙げられると思うのですが、

筆者がこれから世界史を本格的に学ぶ中高生や、

もう一度世界史をと考えている大人の皆さんにおすすめしたいのは、

世界史は、その時代の地図を見ながら、国別にタテ掘りしていくという方法です。

特にフランスの歴史を軸に学習していくというスタイルはおすすめです。

フランスの歴史を掘り下げていくと必然的に

近隣諸国との争いの歴史を知りたくなりますので

関連事項がヨコ方向にも広がっていきます。

特にフランスの歴史では、近代国家の成立に大きく影響した

「フランス革命」はなぜ起きた?の深掘りは必須になります。

そのフランスの歴史を学ぶ入口として、絶対王政の時代、

フランス革命前夜から物語が始まる「ベルサイユのばら」は、フィクション作品ではありますが、

その時代に実在したキーパーソンが随所に登場してきますので、

文字情報だけでなく視覚からも情報が入ってくるので当時の雰囲気がイメージしやすく

記憶に残りやすくお薦めです。

単行本全10巻、文庫版なら全5巻です。

◆ベルサイユのばらの基本情報◆

ベルサイユのばら(通称:ベルばら)の主人公オスカルは、

貴族であるジャルジェ家の末娘ですが男の子のように育てられます。

オスカルの幼なじみのアンドレは、

オスカルのジャルジェ家の領地に産まれた第三身分の平民の子です。

オスカルは、1770年春、オーストリア帝国・ハプスブルク家の皇女マリー・アントワネットが

弱冠14歳でフランスの王家ブルボン家に嫁いでくるのですが、

オスカルは、王太子妃を護衛する近衛士官となり、

オーストリアからやってきた同い年のマリー・アントワネットが

異国のフランスで生活するうえで必要なサポートもします。

容姿端麗で思慮深く知性的な青年で、スウェーデンの伯爵フェルゼンとの出会いも

異国の宮廷で孤独を深めるアントワネットやオスカルにとって

運命的な出会いとなります。

そして、オスカルと幼なじみのアンドレとの身分違いの恋は、

当時のベルばら愛読者には悲しすぎる展開として描かれていきます。

2025年になって、アニメ映画が公開されたので劇場に足を運びましたが、

話が進むにつれ、劇場のあちらこちらからすすり泣く声が聞こえてきます。

アニメ版はどうしても声優さんのキャスティングにも注目が集まりますが、

本映画でのオスカル役は、沢城みゆきさんで、

これ以上オスカルのイメージと重なる声優さんは

いないのではないかと思うキャスティングでした。

この「ベルサイユのばら」という作品は、

宝塚歌劇団の代表的な演目にもなっている作品としても広く知られるところですが、

余談ですが、首都高速と宝塚歌劇団様のちょっとした接点についてご紹介いたします。

現在首都高速の入口はETC専用化が進められていますが、

現在のテレビCM等にご出演いただいているのは

元宝塚歌劇団雪組娘役のスターで女優の星南のぞみ(せいなのぞみ)さんです。

もうひとつの接点は、首都高速のパーキングエリアのうち、

平和島上PA、代々木PA、市川PA及び川口ハイウエイオアシスにて

食堂や売店を営業していただいているのは、株式会社東京ハイウエイという会社様なのですが、

こちらの会社は、阪急阪神東宝グループの傘下にある会社様ということで、

同じグループ内に宝塚歌劇団様がございますので、

一度も会ったことのない遠い親戚のお姉さまといった感じでしょうか。

竹芝桟橋のところでご紹介いたしましたアニメ映画「天気の子」の

配給をされている会社の東宝様も同じグループということもあり、

東京ハイウエイ様が営業されている平和島上PAでは

東宝様を代表する映画のひとつゴジラシリーズの

「シン・ゴジラ」のストーリーにちなんだゴジラコーナーが設けられています。 (C)池田理代子プロダクション/集英社

(C)池田理代子プロダクション/集英社

○フランス革命○

フランス革命が起きた背景には、

絶対王政による支配体制と特権階級の存在がありました。

革命前のフランスは、アンシャン・レジームと呼ばれる旧制度で統治されており、

社会は聖職者、貴族、平民という三つの身分に分けられていました。

聖職者と貴族は、特権階級として多くの税の免除を受ける一方で、

市民階級には重い税負担が課せられていました。

そしてついに農民達の不満が爆発したのが18世紀のフランス革命です。

それまでルイ16世は様々な緩和政策を取り、

なんとか不満を鎮めようとしていたものの、

パリのバスティーユ牢獄を民衆が襲撃。

この革命によって、絶対王政が崩壊し、

あのナポレオンの帝政(軍事力を背景とした独裁政権)を経て

共和制に移行していきます。

ちなみにフランス革命のきっかけとなった

バスティーユ牢獄の襲撃が起こったのは1789年7月14日ですが、

現在でもこの7月14日がフランスの建国記念日になっています。

フランス革命は、1789年から1799年にかけてフランスで起こった革命で、

「自由」、「平等」、「友愛」の理念を掲げ、

旧体制を打倒し、新しい社会の構築を目指しました。

その象徴的なスローガン「自由、平等、友愛」は、

フランス共和国の標語となり、現在もフランスの価値観を代表する言葉として使われています。

自由:

フランス革命は、王権による抑圧から解放され、

個人の自由を保障することを目的としました。

これは、言論の自由、思想の自由、職業選択の自由などを指します。

平等:

フランス革命は、すべての人が生まれながらにして自由かつ平等であることを宣言し、

身分による差別を廃止しました。

これにより、法律の前での平等、機会の平等が実現されました。

友愛:

国民間の連帯と団結を意味します。

フランス革命は、国民が互いに助け合い、

共同体として社会を建設することを期待したものでした。

このような理念を掲げたフランス革命の成功は、

フランス国内にとどまることなく、ヨーロッパ全体に強い影響を与え、

19世紀の国民主義や自由主義運動の先駆けともなった

現代の民主主義社会の基礎を築く上で重要な転換点となる出来事でした。

■第一共和政■1792~1804年

1792年9月20日、ヴァルミーの戦いで

フランス軍がプロイセン・オーストリア連合軍を破り、

革命軍の勝利がパリに伝えられた翌日の9月21日、

国民公会が召集され、王政の廃止を決議、

1793年1月、ルイ16世が革命広場にて断頭台で処刑される。

9月22日からフランス最初の共和政体制である第一共和政が成立し、

「フランス共和国第1年」と称することになります。

1793年10月、ルイ16世の王妃マリー・アントワネットが処刑される。

■第一帝政■1804~1814年

軍事的成功と内政での実績をもとに、ナポレオンは1802年に終身統領となり、

1804年に国民投票によって即位し、ナポレオン一世となります。

これによって第一共和政は終わり、第一帝政となります。

国家の安定と対外戦争での利益を求めるブルジョワジーと

土地所有者となった中小農民のいずれも

共和制よりもナポレオンの帝政を選んだのでした。

フランスの凱旋門は、1805年のナポレオン一世が率いるフランス軍が、

オーストリアとロシアの連合軍と戦った

アウステルリッツの戦いでの勝利したことを記念して

ナポレオンが命じて造らせたものになります。

ただし、建造に30年も要し、

ナポレオンの死後10年以上経過した、1836年に完成しました。

ナポレオンが残したこの凱旋門が、

現代でもフランスを代表する観光名所となっていることからも、

ナポレオンがいかに歴史上、偉大な英雄であったかをうかがい知ることができます。

ナポレオンのフランスにとって、最大の敵はイギリスでした。

イギリスはまだ産業革命を展開しており、議会政治のもとで

ブルジョワジーが自由な経済活動を行うことを基盤とした

資本主義国として成長しつつありました。

フランスは工業力ではイギリスに大きな後れをとっていました。

ナポレオンはイギリス経済に打撃を与えようと大陸封鎖令を出しますが、

それはかえってイギリス工業製品がヨーロッパに入ってこなくなり、

また穀物や原料をイギリスに輸出できないという点で

大陸諸国にとって大きな痛手でした。

そのため大陸封鎖令は効果がなく、

ロシアのように公然と離反する国が現れます。

それに対するロシア遠征は失敗に終わり、

その敗北とともに急速にナポレオン帝国の崩壊が始まります。

ロシア・プロイセン・オートリア連合軍とのライプツィヒの戦いに敗れて

パリを占領されたことによって、1814年、ナポレオンは退位します。

■復古王政■

ナポレオン第一帝政に続くフランスの政体で、1814~1830年まで。

ナポレオン一世の第一帝政が1814年にその退位で終わった後、フランスで復活した

ブルボン朝のルイ18世・シャルル10世の支配時代を「復古王政」といいます。

■第二共和政■

フランスの二月革命によって成立した1848年~1852年の共和政体。

フランス革命時の第一共和政(1792年9月~1804年5月)に次ぐ共和政です。

■第二帝政■

1851年、ルイ=ナポレオンは、クーデタによって議会を解散。

年末に国民投票を実施し、投票率83%、賛成92%という圧倒的支持で

このクーデタは承認され、一気に共和政に終止符が打たれることになります。

翌1852年にはナポレオン三世として即位して第二共和政は終わり、

第二帝政へと移行します。

1852年から1870年までのナポレオン三世による

統治時代のフランスを第二帝政といいます。

ナポレオン三世は、叔父であるナポレオン一世の権威を背景にした

大衆的な支持を力に、議会を形骸化、軍隊と官僚を駆使して独裁的な政治を行います。

■普仏戦争の敗北■

プロイセン王国のビスマルクの挑発を受けて始まった1870年の普仏戦争では

1870年9月のスダンの戦いでナポレオン三世自身が捕虜となってしまったため、

退位に追い込まれ、第二帝政が終わりを告げます。

1871年1月、パリに迫ったプロイセン軍はベルサイユ宮殿で

ドイツ帝国のヴィルヘルム一世の戴冠式を挙行し、

フランスは大きな屈辱を味わうこととなります。

さらに臨時政府のティエールは賠償金を支払い、

アルザス・ロレーヌの一部をドイツに割譲して戦争を終結させます。

ナポレオン時代の報復に成功した形のドイツのビスマルクは、

これ以後フランスの再起を押さえ込むための外交を

ヨーロッパで展開していくことになります。

○第三共和政○

フランスの第二帝政に代わる政治体制で、

一般に1870年9月4日に共和政を宣言し国防臨時政府が成立してから、

1940年までの約70年にわたる体制を第三共和政といいます。

フランス第三共和政時代の初期、1873年に出版された

アルフォンス・ドーデの短編小説集『月曜物語』の一編の『最後の授業』は、

1985年(昭和60年)よりも前の時代に学生を過ごしていた皆さまには

日本の国語の教科書にも載っていた物語なので

ストーリーを記憶されている方も多いのではないかと思います。

≪あらすじ≫

ある日、フランス領アルザス地方に住む学校嫌いのフランツ少年は、

その日も村の小さな学校に遅刻する。

彼はてっきり担任のアメル先生に叱られると思っていたが、

意外なことに、先生は怒らず着席を穏やかに促した。

気がつくと、その日は教室の後ろに元村長はじめ

村の老人たちが正装して集まっている。

教室の皆に向かい、先生は話しはじめる。

「私がここで、フランス語の授業をするのは、これが最後です。

普仏戦争でフランスが負けたため、アルザスはプロイセン領になり、

ドイツ語しか教えてはいけないことになりました。

これが、私のフランス語の、最後の授業です」。

これを聞いたフランツ少年は激しい衝撃を受け、

今日はいっそ学校をさぼろうかと考えていた自分を深く恥じる。

先生は「フランス語は世界でいちばん美しく、一番明晰な言葉です。

そして、ある民族が奴隸となっても、その国語を保っている限り、

牢獄の鍵を握っているようなものなのです」と語り、

生徒も大人たちも、最後の授業に耳を傾ける。

やがて終業を告げる教会の鐘の音が鳴った。

それを聞いた先生は蒼白になり、

黒板に「フランス万歳!」と大きく書いて「最後の授業」を終えた。

というお話でした。

筆者が学生の頃にはこの先生の気持ちが十分に理解できていたわけではないですけれど、

今なら少し分かる気もしています。

このようにフランス革命以降も統治体制が安定的ではなく、

近隣諸国との争いも続き、いろいろ紆余曲折していることがわかります。

現在のフランスの統治体制はというと、1958年に制定された憲法に基づき、

大統領を中心とした半大統領制が採用されています。

第五共和制。直接選挙で選ばれる大統領は、

国家の主要方針の策定や外交・安全保障を担います。

国民議会(下院)の解散権を持ち、議会を解散した後、1年間は解散できません。

任期は5年で、連続二期まで務められます。

したがって、2017年に就任した現在のフランス大統領のマクロン大統領は、

現在二期目であるため、2027年に予定される大統領選には制度上、

出馬することができないことになります。

◆アメリカ合衆国に残るフランスの雰囲気◆

アメリカの独立を支援したフランスですが、

今でもアメリカにはフランスの植民地であった時代の名残があります。

アメリカの南部ルイジアナ州のニューオーリンズです。

ルイジアナ州は、元々フランス領でしたが1812年にアメリカ合衆国の州となりました。

そもそもルイジアナのルイは、フランスの王ルイ14世に由来する地名で、

ルイジアナ州の最大の都市であるニューオーリンズは、

英語表記では、New Orleans、フランス語表記では La Nouvelle-Orléansです。

いずれも「新しいオルレアン」という意味になります。

ここまでお読みいただいた皆さまはお気づきとおり、

ジャンヌダルクが救ったフランスの中部の都市は、オルレアンでした。

現在のアメリカニューオーリンズ市内のフレンチ・クオーターと呼ばれる地区には、

19世紀頃のフランスの街並みによく見られるバルコニーなど、

今なおフランス統治時代の雰囲気が残っています。

西方への進出を望んでいたアメリカ人は、

ニューオーリンズの獲得を強く望むようになります。

その要請を受けてアメリカ大統領のジェファソンは、

ニューオーリンズの買収をフランスのナポレオンに持ちかけ、

両国の思惑が一致し、1803年にアメリカに売却されます。

この取引で、アメリカ合衆国がフランスから約214万平方キロメートルの土地を

1500万ドルで購入したことで、当時のアメリカの国土をほぼ2倍にしました。

日本の東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにも

ニューオーリンズの街並みを再現しているエリアがあります。

「ロイヤルストリート」と呼ばれるエリアです。

ここは、19世紀のアメリカ、ルイジアナ州の

ニューオーリンズの街並みがモデルになっています。

ウォルト・ディズニー自身が

ニューオーリンズの街並みを愛していたとも言われています。

パーク内では比較的落ち着いた場所なので筆者もお気に入りのエリアのひとつです。

入園してすぐ左手のカリブの海賊、

ジャングルクルーズやウエスタンリバー鉄道などの近くにあるエリアになります。

ニューオーリンズが発祥といわれるジャズがBGMとして流れています。

また、ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!のお姉さんお兄さんによる

キレッキレのダンスが話題の劇場の名前は、シアターオーリンズですし、

近くにはカフェオーリンズもあります。

◆自由の炎像◆

日本におけるフランス年事業では、自由の女神像だけでなく

日本におけるフランス年事業では、自由の女神像だけでなく

日仏の友好を讃えるため、お台場のほとんどの企業、

団体様が加入されている臨海副都心まちづくり協議会様の協力のもとに、

フランス人の彫刻家マルククーチェリエが作成した「自由の炎像」も

フランスより寄贈されています。

こちらの像は、台場の自由の女神像が建つ位置から、

ウエストパークブリッジという首都高速の湾岸線を跨ぐ歩道橋を

ユニコーンガンダムの立像があるダイバーシティ様方向に進んだ

さらに先の方に設置されています。

人が集まる商業施設から少し離れているので、

もしかすると、この像の存在は、初耳だよという方もいらっしゃるのでは。

◆初代南極観測船 宗谷◆

自由の炎像からイベントスペースであるお台場青海地区NO区画を間に挟んで

さらに南西の方角に進みますと、現在解体工事が進められている

「船の科学館」様があります。

その隣の運河には、オレンジ色の船体が特徴的な

初代南極観測船の宗谷が係留保存されています。

宗谷は、1938年(昭和13年)建造。貨物船、海軍の特務艦、

戦後は引揚げ船、灯台補給船などの仕事に従事したのち、大改造が施され、

1956年(昭和31)11月からは日本初の「南極観測船」として

1962年(昭和37)4月まで、6次にわたる南極観測で活躍しました。

「南極観測船」として活躍した後は、海上保安庁の巡視船として活躍しますが、

1978年(昭和53年)に解役(船としての役割を終え引退すること)が決まります。

不可能を可能にした船として多くの日本人に夢と希望を与え、

日本の歴史とともに歩んできた「宗谷」は、別れを惜しむように、

全国14の港を「サヨナラ航海」として巡ったのでした。

通常、船が解役となると、バラバラに解体されて鉄くずになるのが通例でしたが、

保存を望む声の高まりを受けて、保存が決まります。

1978 (昭和53年)10月1日午後3時、東京の「船の科学館]の発する

WELCOMEの国際信号旗に迎えられた"宗谷"は、

静かに終焉の地である竹芝桟橋に接岸しました。

1979年(昭和54年)5月からは、船の科学館の前に係留保存されています。

宗谷を見て最初に感じるのは特徴的なオレンジ色の船体ではないでしょうか。

この色は、アラートオレンジと呼ばれるもので、雪と氷で白一色の南極において、

もっとも発見しやすい色として決められたものです。

近年の南極観測船の多くはこのようなオレンジ色や赤色をしています。

また、南極に建設された昭和基地の建物も同じ理由で、

このアラートオレンジに塗装されています。

1984年には、宗谷の誕生から引退までを描いた

テレビアニメ「宗谷物語」というのも放送されていました。

美術面やキャラデザは今の京都アニメーション作品や

新海誠監督の作品と比較してしまうと、だいぶ古さを感じてしまいますが、

宗谷という船が日本人にとって希望の船だったことの分かる作品です。

現在アマプラでも視聴が可能です。

ぜひ予習されてから実物の宗谷に会いにいってみてください。

係留保存されている宗谷は、現在、無料で入場見学することができます。

氷で覆われた海を越えて南極という厳しい環境に向かうことの困難さを

肌で感じることができる展示となっています。

●南極観測の目的●

南極地域は、人間による環境汚染が最も少ない地域です。

その南極の氷や空気、海を調べることで、

地球温暖化などの環境問題の基礎となる情報を集めることができます。

日本では、第一次南極地域観測隊が開設した昭和基地を拠点として、

60年以上にわたって、南極地域の観測を実施しています。

この間、オゾンホールの発見、オーロラ発生のしくみの解明、

過去72万年前までの空気を閉じこめたアイスコアの採取など、

大きな科学的成果をあげてきました。

宗谷に限らず、赤道を越える各国の船上では、

赤道祭という余興が行われているようです。

赤道付近は、『赤道無風地帯』(ドルドラムズ)と呼ばれ、

風が非常に弱く、帆船時代は船が進まず、大きな難所とされていました。

その一方で気圧の変化も激しく、スコールも発生しやすい場所なので、

船乗りは、赤道を超える経験をして初めて一人前と認められるということ、

船上での数少ないレクリエーションの一環で仮装や寸劇、

芸を披露する赤道祭りを開催して、

初めて赤道を越えた船員をお祝いしているようです。

弊社の元社員に航海士を育成する機関に所属していたことのある者がおりまして、

赤道祭などについて話を訊いてみました。

遠洋航海で赤道を超える航路の船だと、大体ガス抜きの意味を込めて

船上運動会を実施していたとのことでした。

しかし、往路(北半球から南半球へ)だけで

帰路で赤道越える(北半球に戻る)ときはやらないのだとか。

帰路の際には、伊豆諸島の最南端に位置する岩で孀婦岩(そうふがん)という

標高99メートル、東西84メートル、南北56メートルという大きな岩があるのですが、

その横を船で通ると日本に帰ってきたなと安堵できたそうです。

寝ても起きても船の上という生活が1年の半分以上となる生活は

筆者には少し想像できませんが、こうしている間にも世界のどこかの海の上で

様々な任務や業務を行っている日本人の乗る船がいると思うと

少々混雑した通勤電車に乗って生活するくらい平和なものですね。

●タロとジロの物語●

初代南極観測船宗谷で思い出されるのは、

第一次南極観測船で一緒に南極に連れていかれた

樺太犬のタロとジロの物語という方もいらっしゃるのではないかと思います。

1956年(昭和31年)11月、総勢53名の第一次南極観測隊隊員がタロ、ジロを含む

22頭の樺太犬と共に東京港より南極観測船「宗谷」で南極へ出発します。

第一次南極観測(予備観測)は大成功に終わり、

いよいよ本観測にむけて初代南極観測船「宗谷」は、

第二次観測隊を乗せて翌年1957(昭和32)年10月21日に

東京の日の出桟橋(先ほどのシンフォニークルーズが運行されている桟橋)を

出港します。

昭和基地にいる第一次越冬隊員と入れ替わって越冬するため、

宗谷は第二次越冬隊を乗せていました。

しかし、第一次では宗谷に随伴していた海鷹丸がいない単独航だった

この年の南極の気象状況は極めて厳しく、

第二次観測隊は厳しい選択を迫られることになります。

12月23日、氷海に突入した「宗谷」は、

パックアイス(流氷)に囲まれ身動きが取れなくなります。

昭和基地に近づけない状況となり、第二次観測隊は、「夕ロ」「ジロ」を含む

樺太犬15頭をやむなく南極に残してこの地を去ることとなりました。

翌年の第三次観測隊では、宗谷に大改造を施し、昭和基地に船で接近できない場合でも

任務が遂行できるように大型のヘリコプター(シコルスキーS-58型)を乗せて

再び南極に向かいました。

閉鎖してきた昭和基地をはじめてヘリコプターで訪れた時のこと、

隊員達は目を疑います。

昨年、やむなく残してきた樺太犬の「夕ロ」と「ジロ」が生きていたのです。

「夕ロ」と「ジロ」を含む15頭の樺太犬は1本のロープにつながれて

南極に取り残されましたが、「夕ロ」と「ジロ」の兄弟犬だけが

厳しい南極の冬に耐えて生きぬいたのでした。

なぜ1年極寒の地で生き残れたのかは謎の部分もありますが、

繋がれていたロープから抜け出すことが得意な犬たちで、

アザラシの糞などを食べて生き延びることができたのではないかという見方と、

もう1匹「リキ」というリーダー格の犬が

幼いタロとジロの世話をしていたのではないかという見方もあります。

この物語は、1983年に高倉健さん主演による『南極物語』として映画化され、

日本中を感動の渦に巻き込んだのでした。

筆者もミーハーな叔母に映画館に連れられてこの南極物語を観たことを覚えています。

南極という神秘な世界をイメージさせる音楽も良かった作品でした。

現在、「タロ」のはく製は、北海道大学植物園に、

「ジロ」のはく製は、国立科学博物館に展示されています。

現在では、南極に生物を持ち込むことは条約で禁止され、

南極観測で犬ぞりが活躍することはなくなったとのことです。

◆宇宙科学博覧会(通称"宇宙博")◆

海の科学館様の場所に来ると思い出すのは、

1978年から1979年にかけて開催された、「宇宙科学博覧会(通称:宇宙博)」です。

今年は大阪・関西万博で盛り上がっておりますが、海の科学館様の周辺を会場として、

宇宙開発をテーマとした科学博覧会が開催されたことがあります。

筆者は、まだ小学1年生の時だったと記憶していますが、

珍しく父の発案で兄と三人でこの宇宙博を見に来た思い出があります。

国鉄品川駅からぎゅうぎゅう詰めのシャトルバスに乗って大井ふ頭側から

首都高速湾岸線東京港トンネルを経由して13号地出口から会場に向かいました。

お若い世代の方には、地名等が何のことか分からないかもしれませんが、

首都高速の湾岸線は、最初の開通区間が、1976年に開通した、

東京港トンネルで結ばれる大井出入口と

13号地出入口(現在は臨海副都心出入口)の間でした。

先ほどシンフォニークルーズ上から撮影しました

お台場側のすべり台のような形をした換気塔のところに出てくる路線で、

「13号地」というのは、東京港港湾エリアの開発事業で

埋め立て工事を行っていた際の名称です。

現在の住所では港区台場や江東区青海、船の科学館様周辺のことを指していました。

この「13号地」と呼ばれた地区の埋立ては、

1961(昭和36)年から始められ、1979(昭和54)に完成しました。

宇宙博の目玉だったのは、アメリカのアポロ計画で持ち帰った月の石や

ロケットの実物展示だったのではないでしょうか。

あまり美味しいとは思えない宇宙食も試食したように思います。

宇宙アニメの先駆けとなった「宇宙戦艦ヤマト」の人気や

米ソ冷戦時代を背景に宇宙開発競争が繰り広げられていた時代で、

NASA(アメリカ航空宇宙局)という組織名が

日本でも知られるようになってきた時代だったので、

当時の若い人たちの関心がとても高いイベントだったように思います。

期間中の入場者は、約1,100万人ということでしたが、

宇宙開発だけがテーマの博覧会で、しかも、

当時は「ゆりかもめ線」や「りんかい線」もなく、少し行きにくい会場で

これだけの人がよく集まったものだと思います。

現在では、人類が宇宙に行くことは珍しいことでもなくなりましたし、

人工衛星から地球の姿を撮影したりできるようになりましたので、

地球のかたちが球体であることに異を唱える人はもういなくなったと思います。

この宇宙博に来たことで、地球の形状が地球儀と同じように

球体であることに心の底から納得することができました。

逆に自分の立っている大地が平たんであると思っていた時期があったことを

恥ずかしく思うようになりました。

現在、船の科学館様は、本館の解体工事をしており、

併設されている来館者用の駐車場もご利用できなくなっております。

屋外展示の宗谷は引き続き見学可能ですので、見学に行かれる際は、

「ゆりかもめ線」ですと、「東京国際クルーズターミナル駅」が最寄りとなります。

「ゆりかもめ線」の駅名が以前は、「船の科学館」駅でしたが、

2019年3月16日より「東京国際クルーズターミナル」駅に改称されていますので、

情報のアップデートをお願いいたします。

◆東京ビッグサイト様◆

(筆者撮影)

次にご紹介するのは、国際展示場「東京ビッグサイト」様になります。

ここでは、海外からの観光客の方が建物をバックに記念撮影をされていたので

居木カメラマンと二手に分かれて撮影したので、

この画像は、拙い筆者の撮影画像で失礼いたします。

特徴ある形状の建物なので建物全体を普通のレンズで収めるのが難しく、

左端が見切れてしまっています。

施設名は「東京国際展示場」又は、「東京ビッグサイト」の愛称で知られています。

中央区晴海にあった東京国際見本市会場の後継となる施設として、

1996年(平成8年)に開場した施設で、

株式会社東京ビッグサイト様が運営されています。

日本最大のコンベンションセンター(見本市(展示会)や

会議を行うことを主要な事業とする複合施設)で、

弊社も毎年ブースを出している高速道路の維持管理にかかる

最先端の開発技術等の情報交換をする場の

ハイウエイテクノフェアというイベントの会場にもなっています。

ここで開催されるイベントで毎回ニュースになるのは、

年に2回、8月と12月に開催されるのが恒例となっている世界最大と言われる

同人誌即売会のコミックマーケット通称「コミケ」の会場としても有名ですね。

コミケは、1975年12月から開催されている歴史あるイベントで、

年々大型化し、1981年からは、晴海の東京国際見本市会場で

開催されるようになります。

初期の頃は、先ほどの「宇宙戦艦ヤマト」の人気で

同作の同人誌も多かったといいます。

そして、1996年の第50回コミケから、現在に至るまで、

この東京ビッグサイト様が会場となっています。

筆者も知り合いの絵師からの依頼で、ぜひ会場に来て欲しいというので、

記念すべき初の東京ビッグサイト開催となったときのコミケでは

会場内をウロウロしていました。今では3日間の開催期間中のべ50万人以上を動員するというモンスターイベントになっています。

コミケの開催期間中は、有明周辺だけでなく、

会場まで徒歩圏のお台場エリアも大混雑ですので公共交通機関を使った

ご来場が強く推奨されています。

イベント参加者の方は汐留駐車場からなら、

ゆりかもめ線の汐留駅から国際展示場駅までの王道移動のほか、

東京BRTの新橋BRTから幹線ルートにご乗車いただくと、

りんかい線国際展示場駅前のロータリーで下車することができます。

汐留界隈を通る東京ビッグサイト行きの都バスも多数運行されています。

イベント当日はどのルートが正解なのか分かりかねるところもあるので、

いろいろご検討いただければと思います。

バスもゆりかもめも大変な混雑となりますので

会場まで歩くという究極の選択肢もあります。

現実的なところとしては、有楽町線豊洲駅利用と

徒歩の組み合わせというのも一考の価値があるかと思います。

いずれにしてもコミケ開催期間中は、

車で近づくのは回避する方が賢明かと思われます。

このコミケに限らずマンガやアニメの香りがする

イベントや街(池袋や秋葉原など)では、アジア系の言語だけでなく、

フランス語が飛び交うことが珍しくありません。

この点についても駐日フランス大使館様にお訊ねしたところ、

筆者のこの質問と同じ質問に大使館職員(フランス人職員のムサ・ジェレミさん)が

インタビューに応じたときの記事をご提供いただきました。

■フランス人が日本を訪れる大きな理由■

ジェレミさん:

フランスは古くから日本文化に関心を寄せてきた国であり、

その関心の対象は歌舞伎や能などの伝統芸能から、

現在の日本のポップカルチャーを代表する漫画・アニメまで、実に幅広いです。

アニメ文化が根付いている街に行くと、フランス人を目にしない日がないほどで、

日本を観光する重要な目的のひとつになっているのは間違いないです。

フランスでは日本アニメのイベントが行われ、

コスプレに親しむ人も多いとのことです。

ジェレミさん:

ヨーロッパのなかでも、日本を訪れる観光客の数でフランスは1位です。

フランス人は日本の文化が大好きで、

特にアニメや漫画がその人気を牽引していると思います。

ジェレミさん:もともとフランスでは『AKIRA』や『ドラゴンボール』など、

日本のアニメが人気でした。

アニメが先に人気が出て、その後に日本の漫画も売れそうだということで、

出版されるようになりました。

日本の漫画の単行本は白黒ですが、200ページ以上のボリュームがあって、

どれも読み応えがあったこともあり子どもたちに人気でした。

■日本の漫画やアニメの魅力について■

ジェレミさん:

料理、スポーツ、SF、あらゆるジャンルの漫画があるのが大きいです。

アメコミと違うのは、主人公が最初は弱かったり、

失敗したりするけれど、それでも諦めなくて頑張るとか、

そういうところが日本の漫画の特殊なところだと思います。

アメコミの『スーパーマン』だったら、いきなり強くて、

いつも勝って、元気なままで終わりでしょう。

そういった漫画を見慣れた人ほど、日本の漫画が斬新に見えるのだと思います。

(筆者)

確かに日本のマンガやアニメは、最初から強い主人公ばかりではないですね。

ガンダムのパイロットのアムロレイも上官に殴られてガンダムを持ち出して脱走したり、

エヴァンゲリオンの碇シンジもエヴァンゲリオンに乗ることを拒絶したり、

父親の碇司令に反発してネルフ本部(基地)を離れて生活することを決意しながらも

自分にしかできないこと(使命)に気づき、再びエヴァに乗ります。

ジェレミさん:

アニメ好きなフランス人は、コスプレが好きな人も多いです。

コスプレイヤーは年々増えています。

そして、Japan Expoの成功を見て、スペイン、イタリア、ドイツなどの周辺の国でも

日本のアニメ関連のイベントが広がっています。

フランスではすでに、親子で日本のアニメが好きという家族が増加

ジェレミさん:

今、20歳の若者は、お父さんからアニメを教えてもらって、

アニメファンになった人も多いです。

■現在フランスで人気の日本のアニメについて■

ジェレミさん:

日本で流行っているものと同じです。

『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』は人気ですし、

ネット配信ですぐに見られるので、『僕のヒーローアカデミア』『【推しの子】』

などタイムラグはなく、ほとんど同じものが人気です。

日本のアニメ人気はフランスに限らず、世界中で広がっていると思います。

ジェレミさん:

フランス出身のアニメーターも増えてきました。

僕の友達にも日本でアニメーターをしているフランス人がいますし、

監督を務めている人もいます。

■ジェレミさんが注目しているアニメについて■

ジェレミさん:

私は現在放映中のものよりも、80~90年代のアニメが好きです。

キャラクターデザインも冒険しているし、最近、昔のアニメがリメイクされたりして

人気が再燃しているのは、それだけ内容が面白いからでしょう。

■アニメ以外の日本の文化の関心度について■

ジェレミさん:

日本の文化全般が大人気だと思います。お酒、ウイスキー、生け花、和食、

あとは日本の絶景も人気ですね。

フランス人は日本文化に深い関心を持っています。

日本を訪れたらお寺や神社も見に行きたいし、高尾山や富士山も人気です。

ジェレミさん:

フランスに和食の店が多くなっているので、注目されているのでしょう。

ただ、フランスにある和食の店はおいしくないんです。

だから、日本を訪れたフランス人が日本で和食を食べると、

必ず感動してしまうと思います。

「フランスではもう食べられないよ!」と言い出すほど、

日本にはおいしいお店が多いです。

(筆者)

フランス人の方々が日本文化に関心があるのと同じくらい

日本でもフランス文化に関心があります。

大きな百貨店では、フランス展といった企画展も開催されますし、

原宿にいけば若い人たちがフランス北西部のブルターニュが発祥の料理の

クレープを片手に歩いています。

ケーキやシュークリーム、エクレア、マドレーヌ、マカロンも

日本の生活のなかに浸透しています。

銀座に行けばルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、

クリスチャン・ディオールなどのフランス発の

ラグジュアリーブランドは常に人気の上位を占めます。

(筆者)

ということで、みなさまもフランスの方と交流する機会がありましたら

ご参考いただければと思います。

筆者がフランス人の方と交流する機会があり、英語で話しかけていたところ、

フランス人は、英語も理解できるのだけれど、

あまり英語では話したがらないという話をされたことがあります。

先ほどご紹介したフランスとイギリスの歴史を考えれば、

フランス人が積極的に英語を話したがらないのもわかります。

この点について実際のところどうなのかフランスの大学に留学経験のある弊社のエンジニアに訊いてみました。

フランス人は、フランス語自体にプライドを持っているのは確かなので、

フランス語の記述があればフランス人にとっては親切かと思います。

フランス自国内では英語を話したがらない人(例えばパン屋のおばちゃんとか)も

いるかもしれませんが、国外では英語に関して

そこまでこだわる人はあまりいないかと思います、とのことでした。

(筆者)

いつの日になるかは分かりませんが、ルーブル美術館とか

ベルサイユ宮殿も見学に行けたらいいなと思っています。

それには、少しフランス語を勉強してからですね。

汐留からのお薦め移動方法・・・東京BRT新橋BRTから国際展示場

◆有明四季劇場様◆

東京ビッグサイト様から有明エリアに移動しました。

東京ビッグサイト様から有明エリアに移動しました。

こちらが劇団四季様の湾岸エリア4つ目の有明劇団四季劇場様になります。

だいぶ日が落ちてきましたが、『ライオンキング』の看板が目立っています。

この有明劇団四季劇場様では、

ミュージカル『ライオンキング』をロングラン公演中です。

日本では、1998年に東京公演が開始されて以来、5都市で上演され、

2021年からはこの有明四季劇場様にて上演されています。

上演回数は、14,000回を超え、国内最多上演回数を更新し続けています。

『ライオンキング』のお話は、ディズニーアニメで皆さまご案内のとおりですので

さらりとお話いたしますが、太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、

「サークル・オブ・ライフ(生命の連環)」をテーマとして繰り広げられる

壮大なミュージカルです。

「プライドランド」の偉大な王ムファサの息子でライオンの王子のシンバが、

叔父スカーの策略で父を殺され、自身も「プライドランド」から追われるものの、

王として成長し、「自身の本当にやるべきこと」に気づき

故郷の「プライドランド」に戻り、父親ムファサの仇である

叔父(スカー)と対決するというお話です。

汐留駐車場をご利用のお客さまのなかには、

こちらの有明四季劇場様まで、行きは、公共交通機関を利用され、

お戻りの際は、歩いて帰ってこられるという方もいらっしゃいます。

新交通ゆりかもめ「有明駅」から徒歩8分

新交通ゆりかもめ「有明テニスの森駅」から徒歩10分

東京BRT「新橋BRT」⇒「有明テニスの森」から徒歩10分

東京BRTについては、晴海ふ頭公園のところで詳しくご案内いたします。

◆富士見橋◆

有明エリアの西の方に移動しまして、富士見橋までやってきました。

有明エリアの西の方に移動しまして、富士見橋までやってきました。

この橋は、レインボーブリッジの撮影名所のひとつです。

東雲運河をまたぎ有明と豊洲市場方面を結ぶ富士見橋からの夜景です。

ユニクロ様の有明本部側から東雲運河をわたり、

豊洲ぐるり公園の上をつなぎます。

欅坂46の代表曲のひとつ

「サイレントマジョリティー」のMVのイントロ部分で登場する

レインボーブリッジを背景に自転車を漕ぐシーンは、

この橋の上からの景色になります。

夜景撮影で必須となる三脚をご利用になる場合は、

通行の妨げにならないように広くなっている場所からの撮影をお願いいたします。

それにしても秋元康先生のアイドルグループの楽曲にはおニャン子クラブの時代から、

自転車が歌詞のなかによく登場します。

サイレントマジョリティーの歌詞には自転車は登場しませんが、

MVでは、しっかり登場しています。

欅坂46のMVついでになりますが、二人セゾンという3枚目のシングル曲の

MVでも後半にこの富士見橋からの映像が入っています。

セゾンはフランス語で季節という意味です。

秋元先生らしい世界観の楽曲です。

筆者の昼食は、一人ローソンの日々だった時期があります。

◆豊洲ぐるり公園◆

富士見橋をわたった先には、豊洲ぐるり公園があります。

富士見橋をわたった先には、豊洲ぐるり公園があります。

この豊洲ぐるり公園は、24時間365日利用できる公園で、

潮風にあたりながらレインボーブリッジや

東京タワーなどを一望できる夜景スポットでもあります。

園内をジョギングしたり、手ぶらで楽しめるBBQを楽しんだり、

レストランやドッグラン施設もある公園施設です。

公園駐車場も整備されていますので、直接お車で来園することもできます。

汐留駐車場からゆりかもめ線で移動される場合は、市場前駅が最寄りとなります。

また、新橋から東京BRT利用でも豊洲市場前までまっすぐに来ることができます。

画像のようなグラデーションの撮影に向いている季節は、

特に空気が澄んでくる晩秋くらいではないかと思いますが、

夏場も夏場の良さがありますので、

いろいろな季節で試してみるのもいいかもしれません。

時間帯は、日没予定時刻の1時間くらい前からスタンバイしておきたいですね。

地球が運動(自転)していることを感じられる場所のひとつです。

次にご紹介させていただきますのは、豊洲エリアの新名所、「豊洲 千客万来」様です。

次にご紹介させていただきますのは、豊洲エリアの新名所、「豊洲 千客万来」様です。

豊洲ならではのグルメを楽しめる「豊洲場外 江戸前市場」と、

箱根・湯河原の温泉を楽しめる温浴棟である

「東京豊洲 万葉倶楽部」様からなっています。

環二通りの豊洲市場と晴海運河の間に江戸の街並みを再現し、

多様な食と温泉を楽しめる施設です。

この画像は、環二通りに面する「豊洲場外 江戸前市場」を

豊洲市場側から撮影したのものになります。

フロアの1階となる画像で、環二通りに面しており、

コンビニ店や飲食店がお祭りのように並びます。

2階には、広場や、豊洲目抜き大通り、目利き横丁、

温浴棟への入口があります。3階は、フードコートになっています。

「豊洲 千客万来」様も「東京豊洲 万葉倶楽部」様も

専用駐車場がありますので直接車でお越しいただくことも可能です。

公共交通機関でのアクセスは、ゆりかもめ線の場合、市場前駅下車、

ペデストリアンデッキ直結で徒歩4分になります。

汐留駐車場からは、徒歩移動も可能ですが、

後述の新橋BRTからTOKYOBRT(幹線ルート)や

都バス(豊洲市場行き)にご乗車いただくのも便利です。 こちらは、温浴棟の「東京豊洲 万葉倶楽部」様の入口になります。

こちらは、温浴棟の「東京豊洲 万葉倶楽部」様の入口になります。 8階には、無料の足湯施設、千客万来足湯庭園があります。

8階には、無料の足湯施設、千客万来足湯庭園があります。

東京の景色を楽しみながら歩き疲れた足を癒すことができます。

箱根・湯河原の名湯を源泉よりタンクローリーで運んできている

有料の温浴施設「東京豊洲 万葉倶楽部」様の10階屋上にも

豊洲の景観をぐるりと 360度パノラマビューの展望足湯庭園もあります。

24時間営業の「東京豊洲 万葉倶楽部」様をご利用される方の中には、

早朝から、そのまま隣の豊洲市場を見学に行かれる方もいらっしゃるようです。 時の鐘広場では、江戸の雰囲気を体感しながら、

時の鐘広場では、江戸の雰囲気を体感しながら、

千客万来の店舗でテイクアウトされた商品を

その場で食事できるスペースになっています。

こちらは、「豊洲場外 江戸前市場」2階の豊洲目抜き大通りです。

こちらは、「豊洲場外 江戸前市場」2階の豊洲目抜き大通りです。

通りの両側にはいろいろなお店が並びます。

◆つきぢ神楽寿司様◆

たくさんあるお店のなかで今回ご紹介させていただくのは、

たくさんあるお店のなかで今回ご紹介させていただくのは、

2階のもっとも豊洲市場寄りにあるお店のつきぢ神楽寿司様です。

つきぢ神楽寿司様は、築地場外市場の

メインストリートである波除通りに本店を構える人気の寿司店になります。

ここ千客万来店では、江戸前寿司伝統の赤酢のしゃりになります。

ネタは、市場から直接仕入れているため鮮度も抜群です。

江戸前寿司の赤しゃりもネタもとても美味でした。

にぎり9貫の厳選セットです。人気のネタが一通り味わえるお得なセットです。

にぎり9貫の厳選セットです。人気のネタが一通り味わえるお得なセットです。 握っているところも撮影させていただきました。

握っているところも撮影させていただきました。

新鮮なネタを前にカウンター席に着席すると、いろいろ食べたくなります。 8階の千客万来足湯庭園から「豊洲場外 江戸前市場」を見下ろした画像になります。

8階の千客万来足湯庭園から「豊洲場外 江戸前市場」を見下ろした画像になります。

画像の中心にあるのが先ほどの時の鐘広場になります。

「つきぢ神楽寿司」様は、画像中央右の豊洲目抜き大通りの一番奥の

豊洲市場寄りになります。

画像の上部に見えているペデストリアンデッキは、

豊洲市場ともつながっていますので行き来するのに便利です。

また、千客万来様最寄りの東京BRTの発着場は、

上り下りともに、画像のペデストリアンデッキの手前に付近になります。

◆晴海ふ頭公園◆

今回の撮影の旅の最後は、これまでに何度か登場してきました晴海ふ頭公園です。

晴海客船ターミナルは、ここ晴海ふ頭にあった客船ターミナルで、

1991年に東京港開港50周年を記念して開業したものでした。

レインボーブリッジの遊歩道からの景色でご説明したとおり、

晴海客船ターミナルは、2022年2月に閉館となっています。

2025年、その跡地では、新たにできた東京国際クルーズターミナルの

サブとなる客船受入施設の建設工事が進みます。

2025年6月1日から寄港の受入が再開される予定です。晴海客船ターミナルの隣には、アメリカ・ボストン在住の彫刻家である

伊原通夫さんの作品の「風媒銀乱」というタイトルのオブジェが設置されています。

海風に吹かれるとステンレス製の立方体が

回転するしかけになっている都会的なオブジェです。

汐留駐車場から晴海ふ頭公園までのアクセスは、

歩いてしまうのが一番簡単です。

約2.7kmですので徒歩なら約35分ですが、

公共交通機関をご利用の場合ですと新橋駅近くの新橋BRTから

東京BRTご乗車10分程度で乗り換えなしで晴海ふ頭公園エリアに行くことができます。

本数も1時間3本以上ありますので、おすすめの移動方法です。 晴海ふ頭公園の脇には、この日、海技教育機構様の練習船である帆船の

晴海ふ頭公園の脇には、この日、海技教育機構様の練習船である帆船の

「海王丸」と、水産庁様の漁業調査船の「海洋丸」が係留していました。

「海王丸」は、帆船なので36枚全ての帆を張ると、畳1673畳分にもなり、

気品あふれる姿から「海の貴婦人」とも呼ばれているようです。

宗谷のところで船に乗っていたという弊社の元社員というのは、

この海王丸の初代の船に乗って船員を育成していたそうです。

洋上の訓練では高さ約50メートルのマストによじ登って帆を張ることもあり、

船はみんなで協力しなければ動かないこと。

帆船は気象、海の怖さを実感できることから

船乗りになるためにはいい教材だとのことです。

公園内に設置されている「TOKYO」のモニュメントは、

光の演出でカラフルになることもあります。

晴海ふ頭公園から視線の先を日の出桟橋の方に向けますと、

シンフォニークルーズのパートでご紹介した平屋の倉庫群の屋根に

縁取りのライトアップがなされているのが見えます。

画像中央には、東京ポートシティ竹芝の姿も確認できます。

右の暗くなっているところは、浜離宮恩賜庭園になります。

こうして晴海ふ頭から振り返ってみますと、

すべてつながっている旅だったと感じます。

汐留を起点として反時計回りにぐるりとしただけですので。

(筆者撮影)

(筆者撮影)

こちらは後日、休日の午前に筆者が新橋から東京BRTに乗って、

工事の進められている晴海ふ頭客船ターミナルの状況を

スマホで撮影しに来た時の画像になります。

画像中央上部にある鉄塔は、港内管制信号機というもので、

これは、海側に向けて船舶の入出港の可否を指示しています。

例えば「O」は出港優先、「I」は入港優先、

「F」は航行自由、「×」は航行禁止などを表示します。

撮影時には海側に向けて「F」の文字が表示されていました。

また、晴海ふ頭公園に併設されている駐車場は、

休日とあって、午前中から満車で、入庫待ちの長い車の列ができていました。  都心と臨海地域とを結ぶ東京BRTの車両になります。

都心と臨海地域とを結ぶ東京BRTの車両になります。

BRTはバス専用道やバス優先信号、連節バスなどを活用して、

通常のバスよりも高速で、より定時に運行できるシステムです。

通常のバスと同じように乗車することができます。

臨海地域の交通需要の増加に対応し、地域の発展を支えるため、

環二通りを中心に、都心と臨海地域とを結ぶ新しい交通機関です。

BRTは、Bus Rapid Transit(バス高速輸送システム)の略になります。

連節バスの採用、走行空間の整備等により、

路面電車と比較して遜色のない輸送力を有し、

定時性・速達性を確保するとともに、

柔軟性を兼ね備えたバスをベースとした交通システムになります。

従来のバス路線よりもバス停の数も少なく、時短につなげています。

画像は、晴海エリアから新橋に向かう東京BRTの車両です。

一見すると普通のバスと何ら変わらないタイプの車両もあります。

汐留駐車場から晴海ふ頭エリアに行くには、

日本テレビ様の北側の1階にある新橋BRTから選手村ルートに乗車いただき、

晴海ふ頭公園で下車いただくと便利です。

東京BRTは、通常のバス路線よりもバス停が少なく、

目的地までスムーズに移動ができます。

環二通りを幹線ルートと位置付けているので、晴海ふ頭公園のほかにも、

新橋BRTから虎ノ門ヒルズ方面のほか、湾岸エリア方面として、

豊洲市場、千客万来様、有明エリア全般、国際展示場(東京ビッグサイト様)、

東京テレポート駅まで、ゆりかもめ線でぐるりと芝浦やお台場を経由しなくても

ダイレクトな移動が可能です。

この路線図をご参照ください。

新橋BRTの乗り場は、都心方向に向かう道路上にあるため、

感覚として逆向きに感じてしまうかもしれませんが、

出発してすぐに第二京浜(旧東海道)を左折して日比谷神社を左折で、

環二通りに入るための乗り場設定なのでご安心ください。

行先表示も3ルートすべて同じ方向の道路に縦列しているので

行先表示をご確認いただきBRTの到着をお待ちください。

乗り場には、画像のバスの車体と同じレインボーのカラーリングがされていますので

感覚的に東京BRTであることを確認できます。

従来、ゆりかもめ線かりんかい線でしか行けなかった湾岸エリアに行くにも

便利な東京BRTのご利用をご検討いただけたらと思います。 今回の特集で最後の撮影ポイントのご紹介は、晴海から汐留駐車場に戻る途中にある、

今回の特集で最後の撮影ポイントのご紹介は、晴海から汐留駐車場に戻る途中にある、

環二通りの隅田川に架かる新しい橋である築地大橋の橋上から見える

ビル群に挟まれる東京タワーになります。

東京タワーが見えるスポットは開発で見えなくなってしまうこともあるのですが、

ここからの東京タワーは、手前が浜離宮恩賜庭園ということもあり、

距離はあるけれど開発で見えなくなってしまうことのない景色であると思われます。

東京タワー撮影隊の皆さまには、

この位置からの画像も押さえたいところではないかと思います。

この築地大橋は、日の出桟橋のところでご紹介いたしました

東京都観光汽船様のホタルナ号の画像の奥に写っていたアーチ橋になります。

そして本ブログの最後に、シンフォニークルーズ様の乗船口にある

パネルが意味することの答え合わせになります。

みなさま、ひらめきましたでしょうか。

答えはこの画像の中をよく探すとございます。

名探偵が解読してくれそうな8つの数字は、

19、25、13、16、8、15、14、25でした。

一番左の青のパネルは、ABC順で19番目のアルファベットの「S」を表しています。

ということで、正解は、

SYMPHONY

でした。

ヒントがあまりヒントにならなかったかもしれません。

実はこのパネル、船員さんの手作りによるピクトグラムであるそうです。

パネルからは、シンフォニーにご乗船された

お客さまの喜びの感情も伝わってきますね。

今回も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

今回は、汐留を起点とした湾岸エリアの観光特集ということで

汐留からぐるりとご紹介してまいりました。

東京港についてさらにお知りになりたい方は、

東京都港湾局様のHPに今回ご紹介しきれなかった港の歴史や

観光情報などが詳しく掲載されておりますので

併せてご覧いただければと思います。

また、今回も本ブログの作成にあたり多くの企業様、

団体様にご協力いただきました。

この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

【取材協力】 五十音順

・海上自衛隊 東京音楽隊 様

・鹿島建設株式会社 様

・株式会社 オリエンタルランド 様

・株式会社 シーライン東京 様

・株式会社 集英社 様

・株式会社 東京ビッグサイト 様

・株式会社 日能研 様

・学校法人 浅野学園 浅野中学校・浅野高等学校様

・劇団四季株式会社 様

・公益財団法人 日本海事科学振興財団 船の科学館様

・竹芝客船ターミナル 様

・駐日フランス大使館 様

・つきぢ神楽寿司 様

・東海汽船株式会社 様

・東京国際クルーズターミナル管理事務所 様

・東京都観光汽船株式会社 様

・東京都港湾局 様

・東京港埠頭株式会社 様

・東京BRT株式会社 様

・BESIDE SEASIDE 様

・万葉倶楽部株式会社 様

・ローソン株式会社 様

そしてプレゼントのお知らせです。

本ブログをご覧いただき、汐留駐車場をご利用になられたお客さまには、

レインボーブリッジの特製クリアファイル(非売品)をもれなく1枚差し上げます。

提携割引があるご利用の場合は、提携割引も併せて受けられますので

安心して受け取りにお越しくださいませ。

◆配布場所◆

汐留駐車場の地下1階にございます、駐車場事務所までお越しください。

当日の駐車券をご提示いただき、ブログを見た旨をお申し出ください。

以下に配布場所の写真もついております。

また、当日の目的地についても教えていただけると幸いです。

◆配布時間◆

事務所の営業時間は、以下のとおりになります。

駐車場からお出かけになる前でもお帰りの時でもどちらでもかまいません。

駐車場は24時間365日営業中ですが、

営業所の営業時間は以下のとおりになりますので

営業時間内に事務所までお越しくださいますようお願いいたします。

土日祝日以外の平日8:30~16:30

◆配布期間◆

本ブログの公開日の2025年5月27日(火)から

2025年8月29日(金)までとなります。

なお、配布期間中でも在庫がなくなり次第、

配布を終了とさせていただくことがございますので

お早めにお越しくださいますようお願いいたします。

皆様のご利用をお待ちいたしております。

(筆者撮影)

配布場所である駐車場事務所の目印は、3番出口のサインになります。

汐留駐車場にはこのような出入口が

1番(銀座寄り)から4番(浜離宮恩賜庭園寄り)までございます。

3番出入口は、うなぎの寝床のように細長い駐車場のほぼ中央付近になります。

(筆者撮影)

クリアファイルのお渡しは、画像の自販機と

赤いラインの入った柱の間にある駐車場事務所の扉からお入りください。

そして、首都高グループが運営している都市計画駐車場の一覧になります。

汐留駐車場

日本橋兜町駐車場

日本橋本町駐車場

銀座一丁目駐車場

千駄ヶ谷駐車場

以上五か所の駐車場は、公共性の高い24時間365日

有人管理の駐車場になります。

駐車場のお仕事に興味・関心がある方は、

首都高パートナーズ株式会社へお電話(03-3548-4010)または

WEB(https://www.shutoko-pn.jp/post-2691/)よりご連絡ください。

お待ちしております。