- 首都高道路交通情報

- 料金・ルート案内

-

首都高を使う

- 首都高ネットワーク案内

- パーキングエリア

- 駐車場

- 便利な使い方

- 安全走行のために

- 交通安全対策

- 事故多発地点マップ

- 首都高を安全に走るためには

- 江戸橋ジャンクションから箱崎ジャンクションまでのご利用案内

- 小松川ジャンクション・中環小松川入口のご利用案内

- 大井ジャンクション・大橋ジャンクションの分岐案内

- 横浜青葉・横浜港北・生麦ジャンクションのご利用案内

- 板橋・熊野町ジャンクション間、堀切・小菅ジャンクション間の走り方のポイント

- 大橋ジャンクションの運転に注意

- 馬場出入口のご利用案内

- 大井入口・中環大井南入口のご利用案内

- 山手トンネルでのドアミラー等くもりの発生について

- 事故・故障のときは

- 冬季期間の首都高のご利用にあたってお客さまへのお願い

- 首都高速道路への歩行者や自転車等の進入禁止

- 首都高のトンネル防災

- 大地震が発生したら

- 首都高上の車両規制・通行規制

- 料金・ETC・割引情報

- 首都高を知る・楽しむ

- サイトマップ

CLOSE

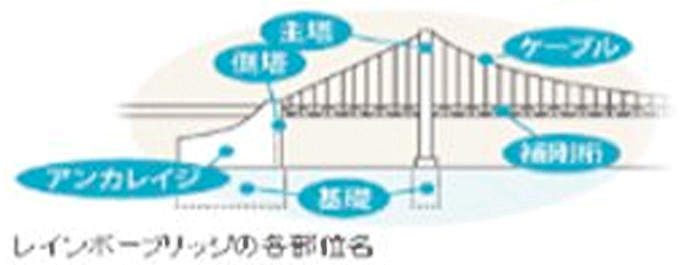

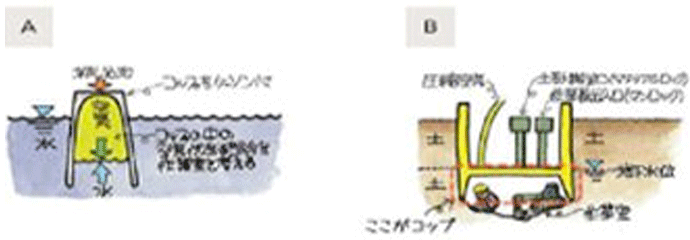

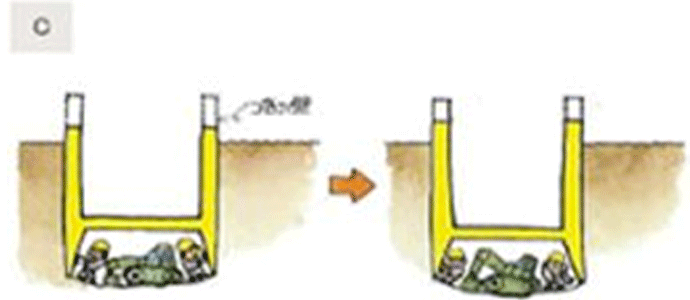

橋のデザインができるまで

橋のデザインができるまで